| JR万葉まほろば線・巻向駅 |

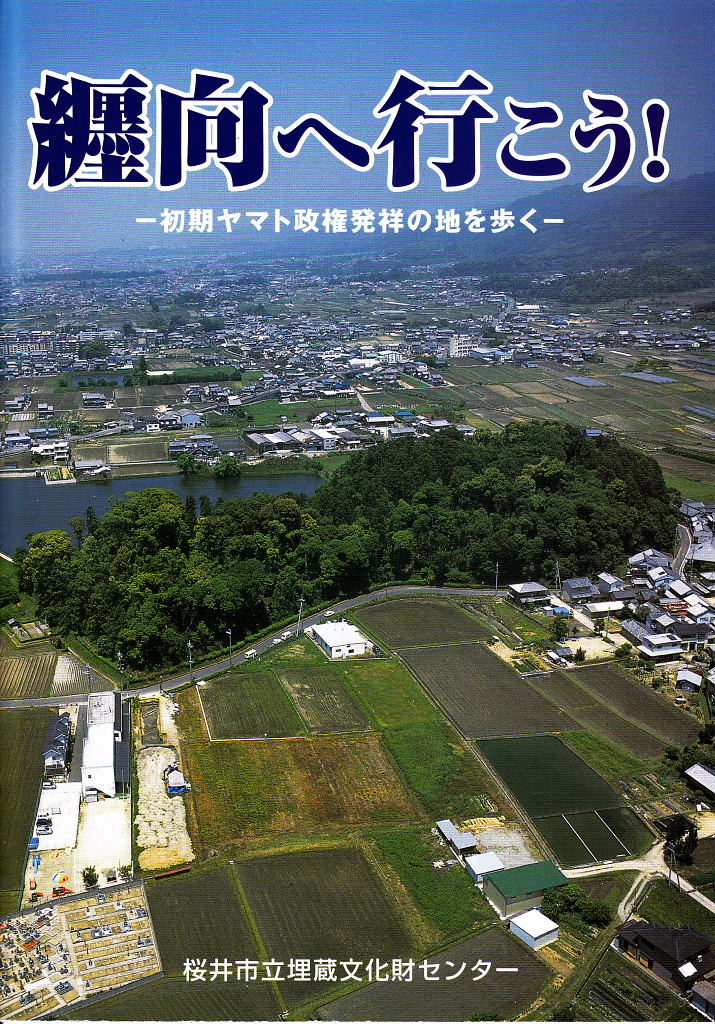

JR巻向駅に10時40分過ぎ到着。駅前の「ようこそ、纒向遺跡へ」の看板に迎えられた。 |

|

|

(石野博信氏著・纏向遺跡より) (石野博信氏著・纏向遺跡より)

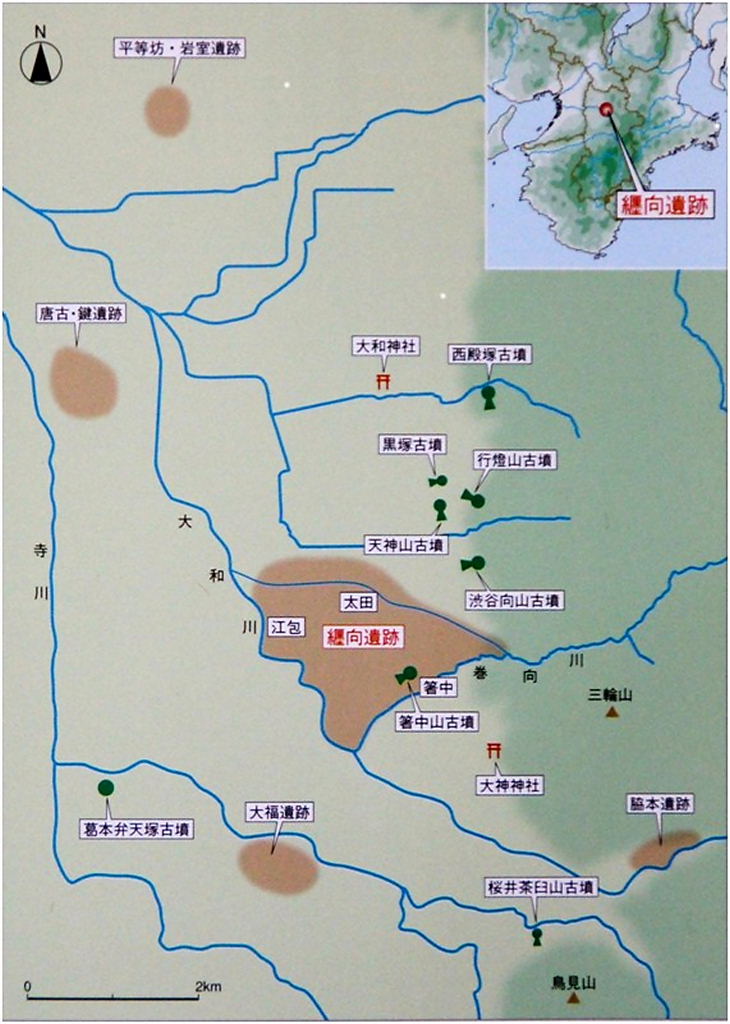

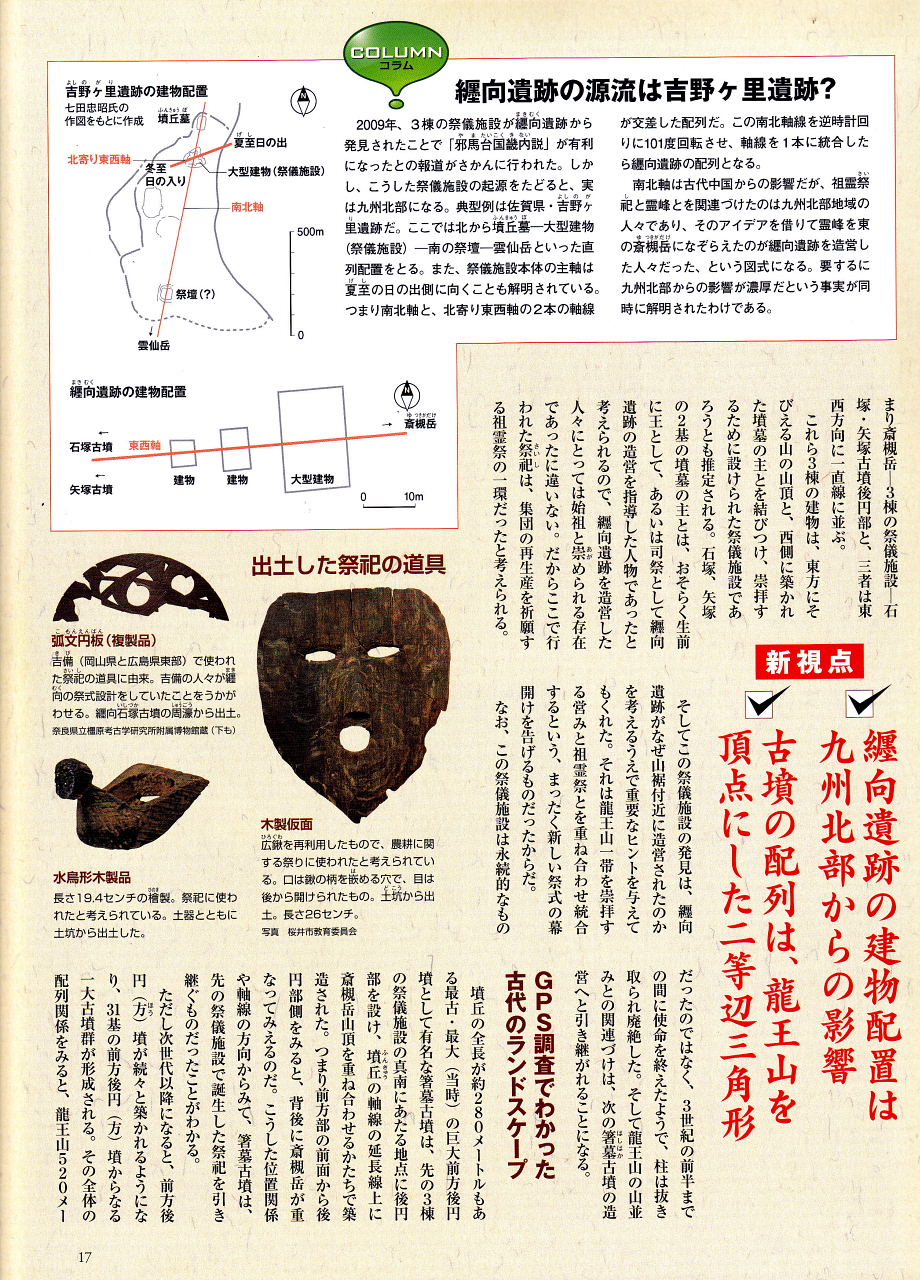

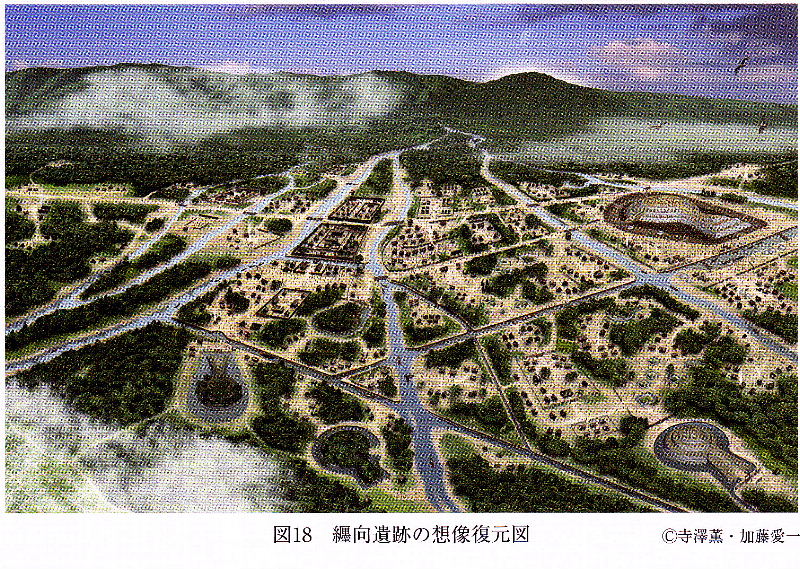

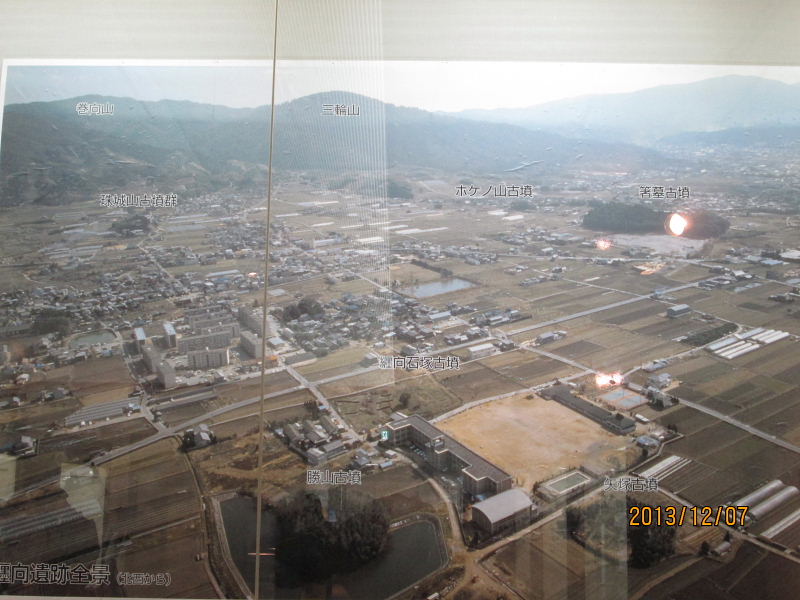

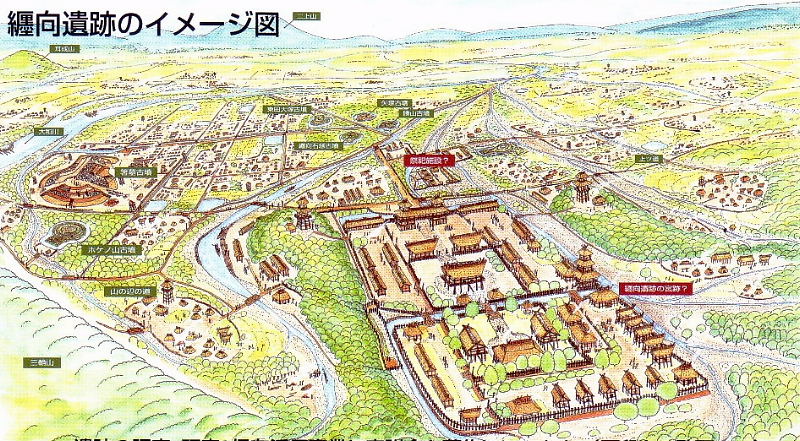

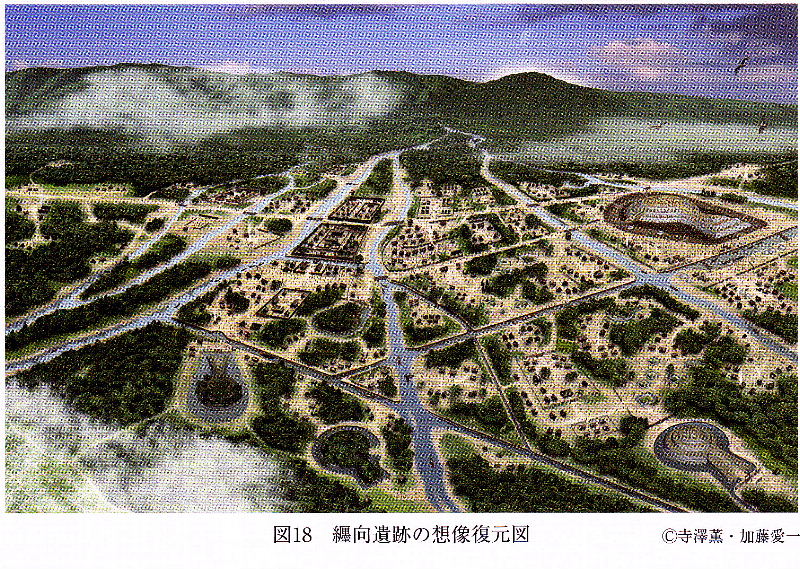

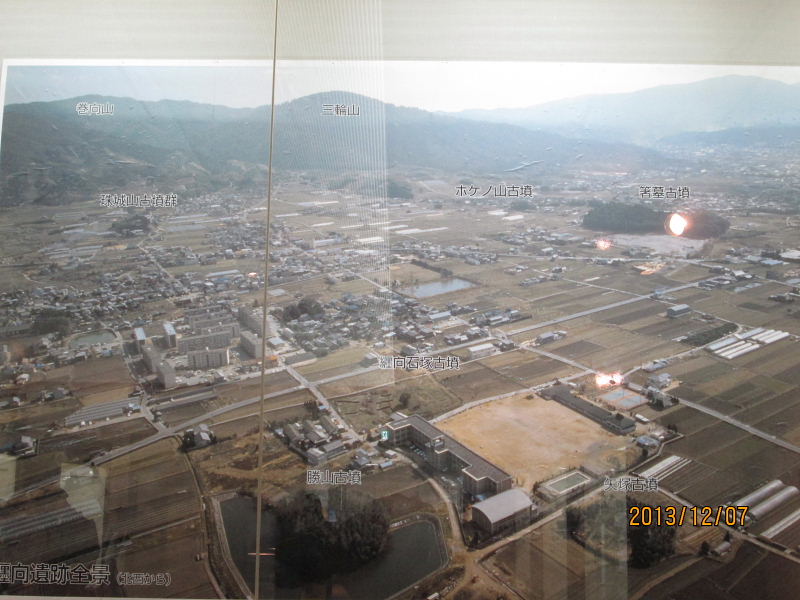

奈良盆地の東南、三輪山の麓から西になだらかな平野が広がり,農地の間に住宅とともに、古墳が点在する。纏向遺跡はこの三輪山から大和川にかけて東西2キロ、南北2キロに広がる一帯をさす。何年にも渡って少しずつおこなわれた発掘調査によって遺跡はその特異な姿をあらわしはじめた。それはのちの藤原京や平城京にも勝るとも劣らない。たとえば、この遺跡から竪穴住居はほとんど見つかっていない。高床式建物が立ち並んでいたようだ。大和川につながる護岸工事の施された大溝や祭祀場もみつかった。またよその地域からきた土器が異常に多く出土している。これらの土器から推定すると、纏向には少なくみても5人に一人はヤマト以外のクニグニからやってきた人々が行き交い、大和川によって遠く外海へとむすばれている・・。この大きな遺跡は、まさに3世紀の都市といえる。そしてそれは、ちょうど邪馬台国の時代に重なる。 |

下記の図面をクリックすると拡大画面で見れます |

このイラストは、桜井市作成の纒向遺跡のイメージ図である。

2009年3月の纒向遺跡の現地説明会の時、見学者に配布されたもの。 |

|

|

桜井市は奈良盆地の東南部とその背後に続く大和高原・宇陀山地・吉野山地の一部より構成されている。人口約60,000人、面積98.92�の市域の約70%は山地であり、平地は北西部の30%に過ぎないが、市域のほぼ中央では春日山断層と初瀬構造谷が交差し、巻向山地塊崖・御破裂山地塊崖が盆地に面する西北斜面にはいくつもの渓谷が形成されている。

また、平地部にはこれらに源を発する初瀬川や寺川・米川・纒向川・粟原川など多くの河川が流れ、これらによって形成された扇状地の自然堤防上を主として多くの遺跡が展開している。

纒向遺跡の主要な遺構は纒向川と烏田川に挟まれた扇状地上に展開するもので、現在考えられている遺跡の規模は最大となる布留式期で東西約2㎞、南北約1.5㎞にも達するが、遺跡はさらに北の天理市柳本地域まで広がる可能性がある。

さて、遺跡の内部には南北を旧河道により限られた6つの微高地が点在するが、太田北微高地のトリイノ前地区は東から西へと緩やかな傾斜をもった微高地のほぼ中央に位置し、幅の狭い標高約74~75mの下位段丘上には庄内式期を中心とした遺構が展開している。

纒向遺跡が出現する古墳時代前期初頭になると、弥生時代の大規模集落であった坪井・大福遺跡や芝遺跡など集落遺跡の殆どがその規模を縮小させていく。市内における庄内式期の遺跡には大福遺跡や東新堂遺跡・城島遺跡・上之宮遺跡・脇本遺跡などで当該期の遺構や遺物が確認されているが、集落と呼べるほどの内容が確認されているものは皆無といってよい。

現在確認されている遺跡の状況からみて、古墳時代前期の集落の存在が顕著になるのは布留1式期以降のことで、纒向遺跡の縮小に呼応するかのように大福遺跡や上之庄遺跡・安倍寺遺跡・大西遺跡・河西遺跡・忍阪遺跡などにおいて遺構・遺物が散見されるようになる。遺跡の規模は依然としてごく小規模なものだが、上之庄遺跡では布留2式期の滑石や緑色凝灰岩を使った玉造り遺構が検出されており、古墳時代における滑石製品の製作遺跡としては最古級のものと言える。

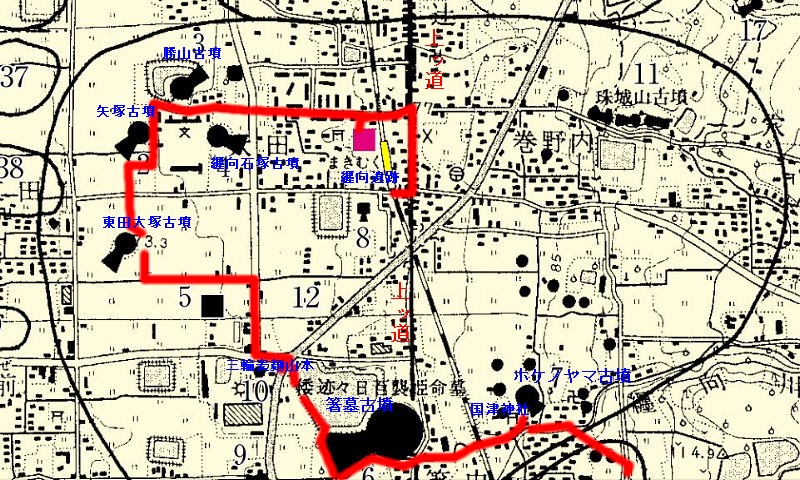

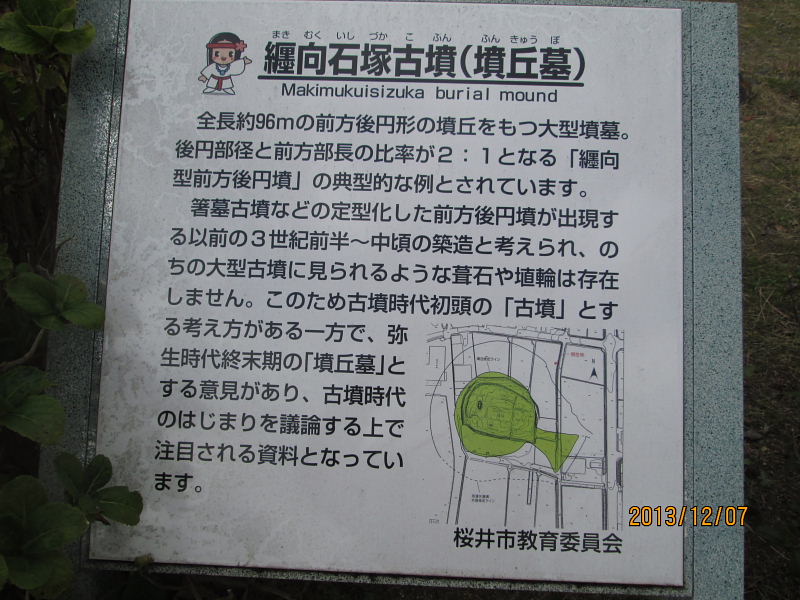

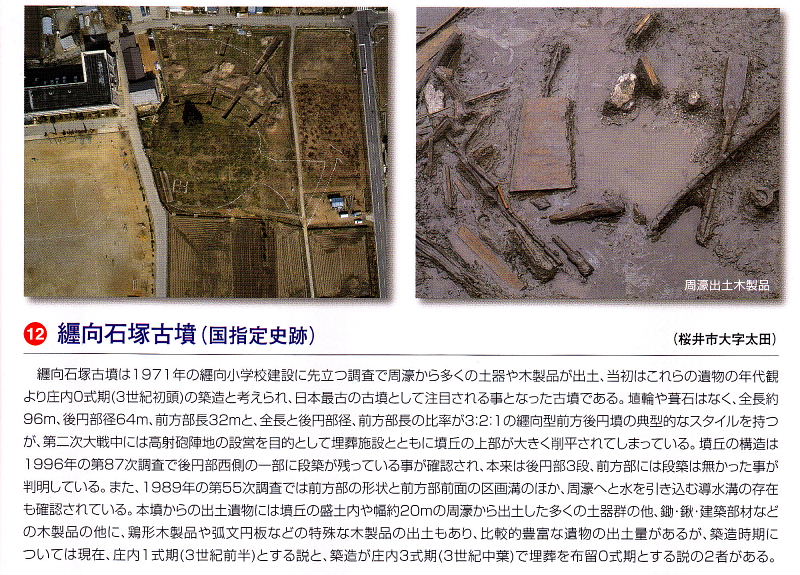

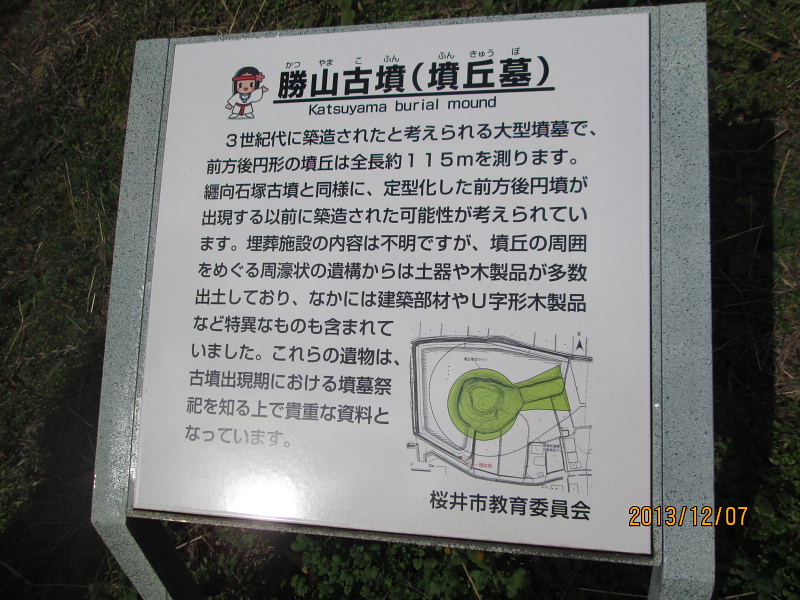

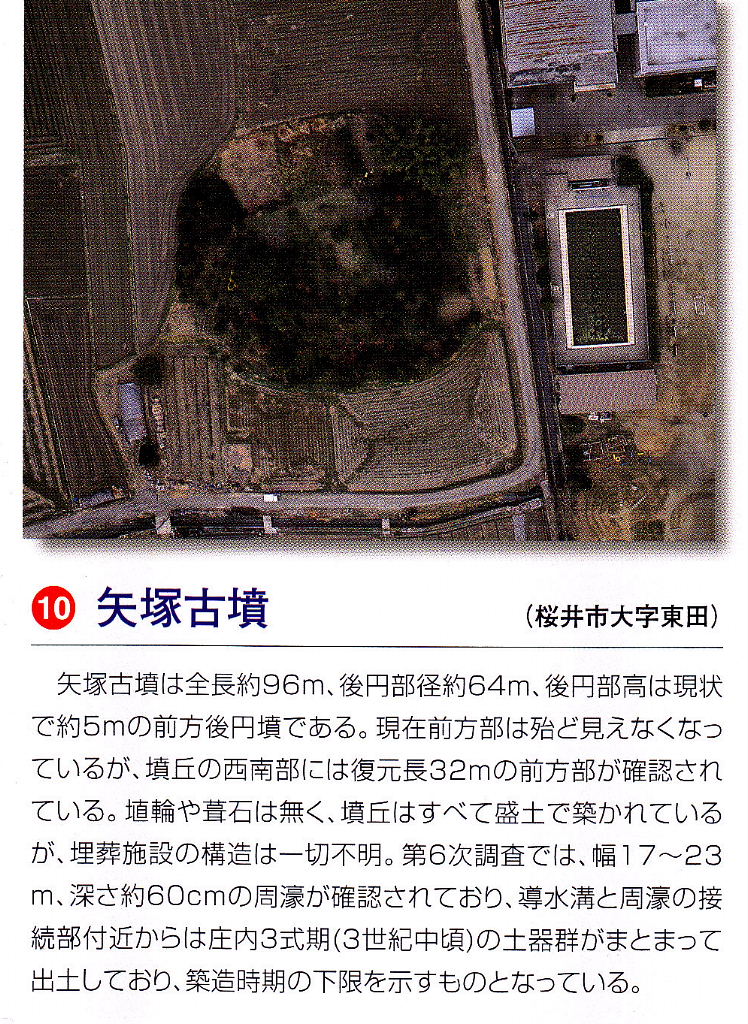

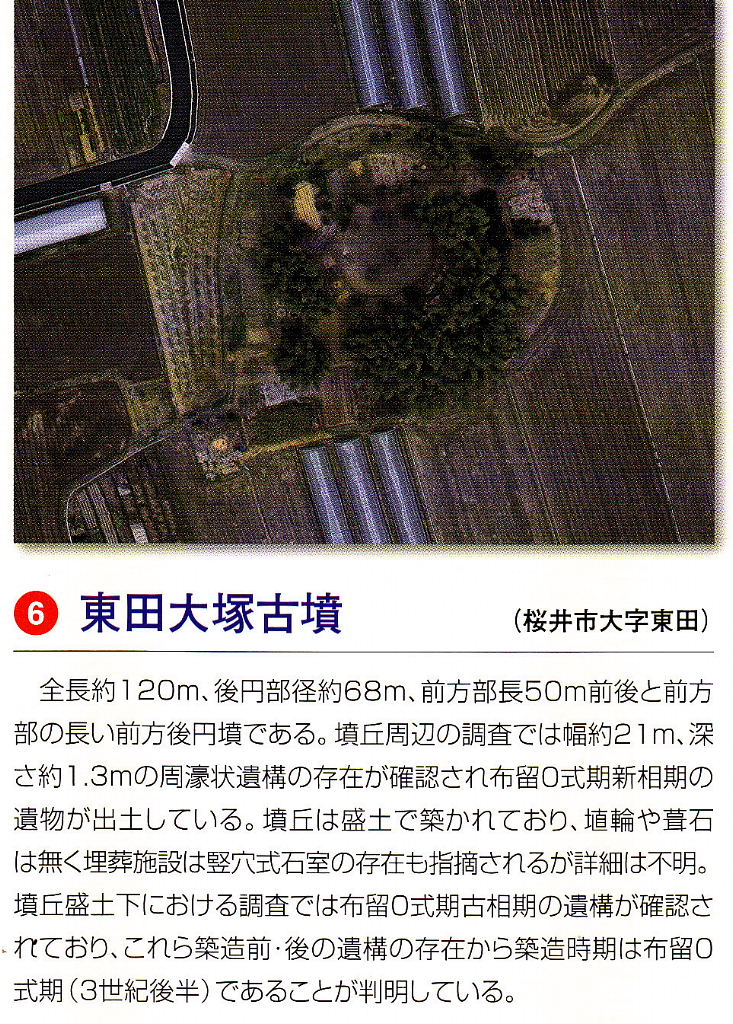

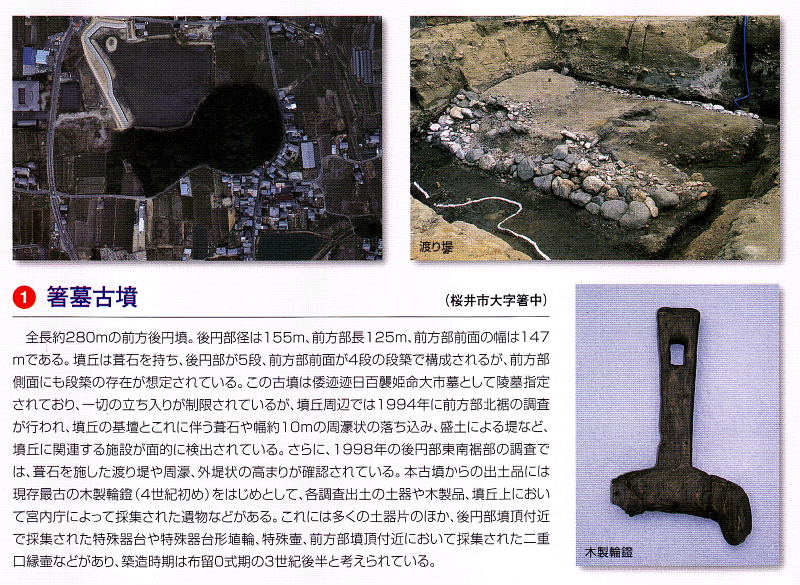

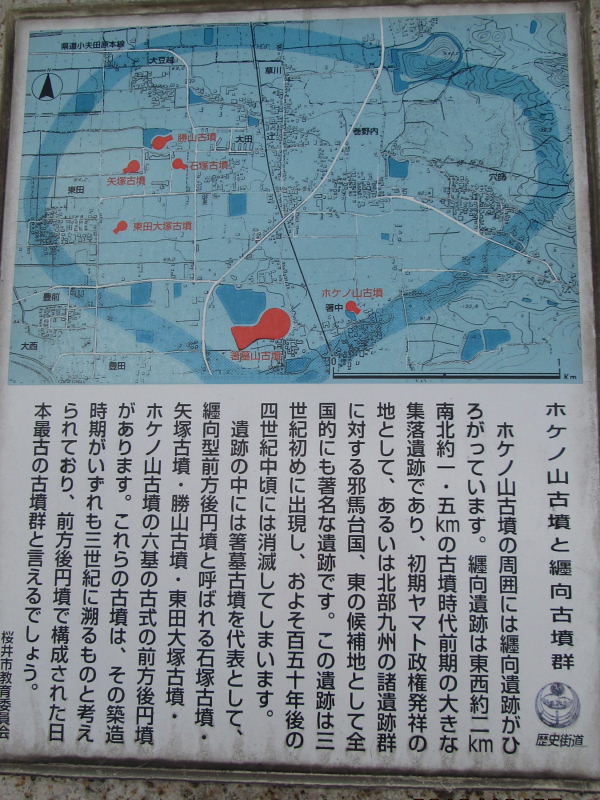

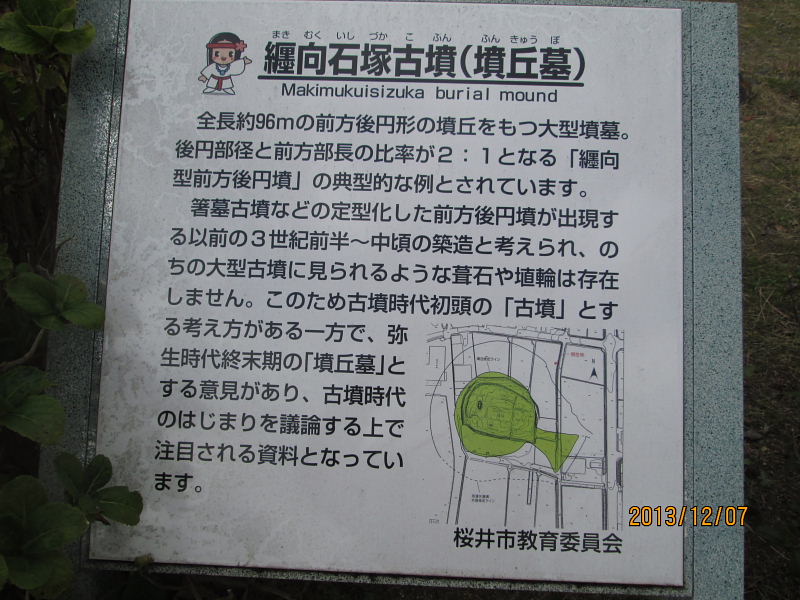

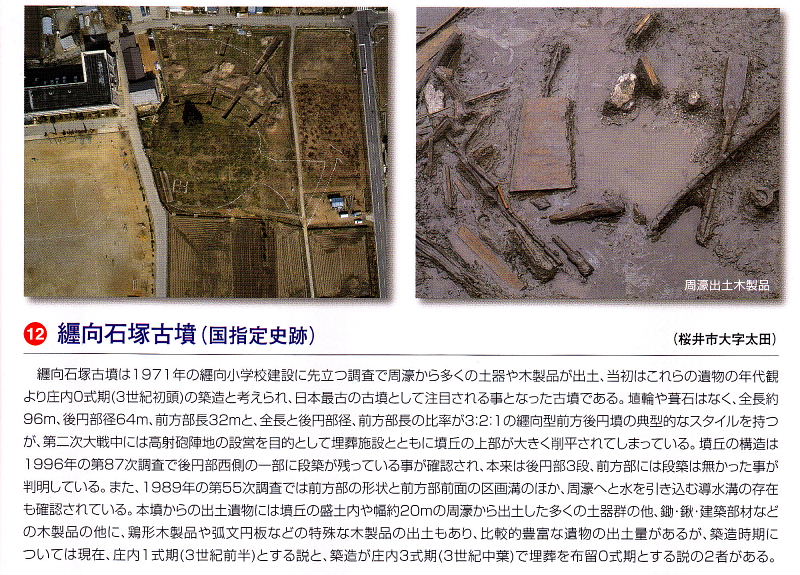

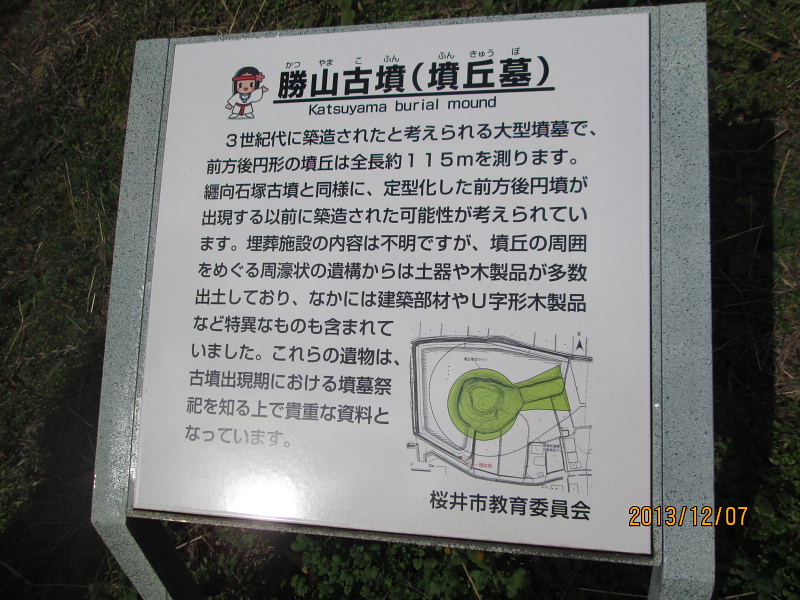

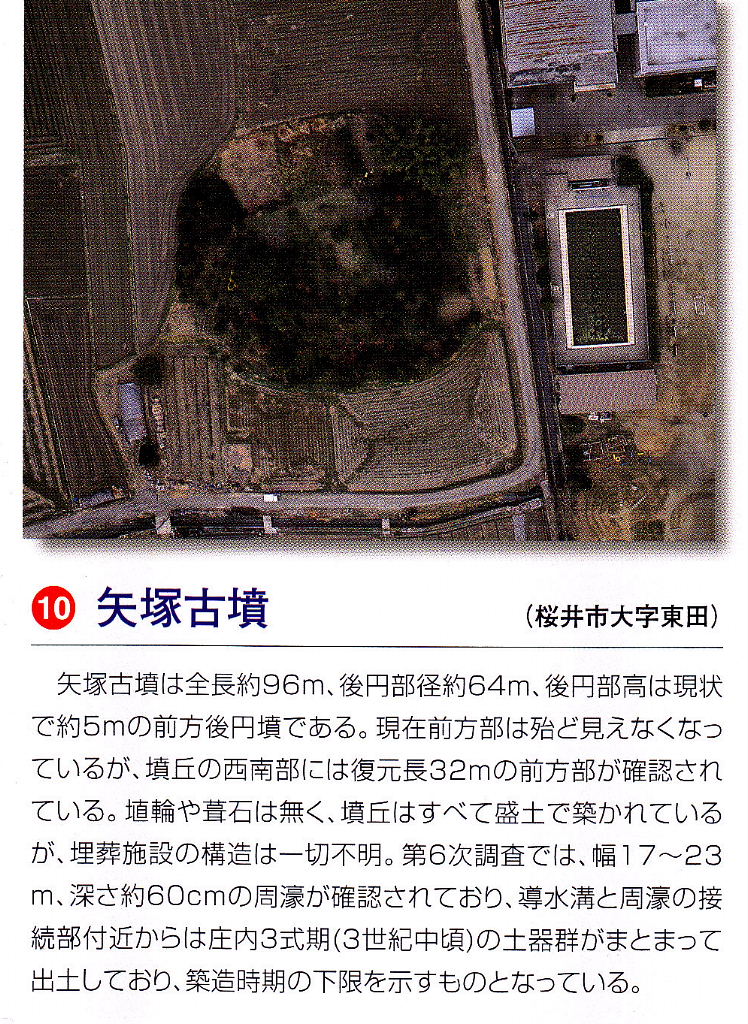

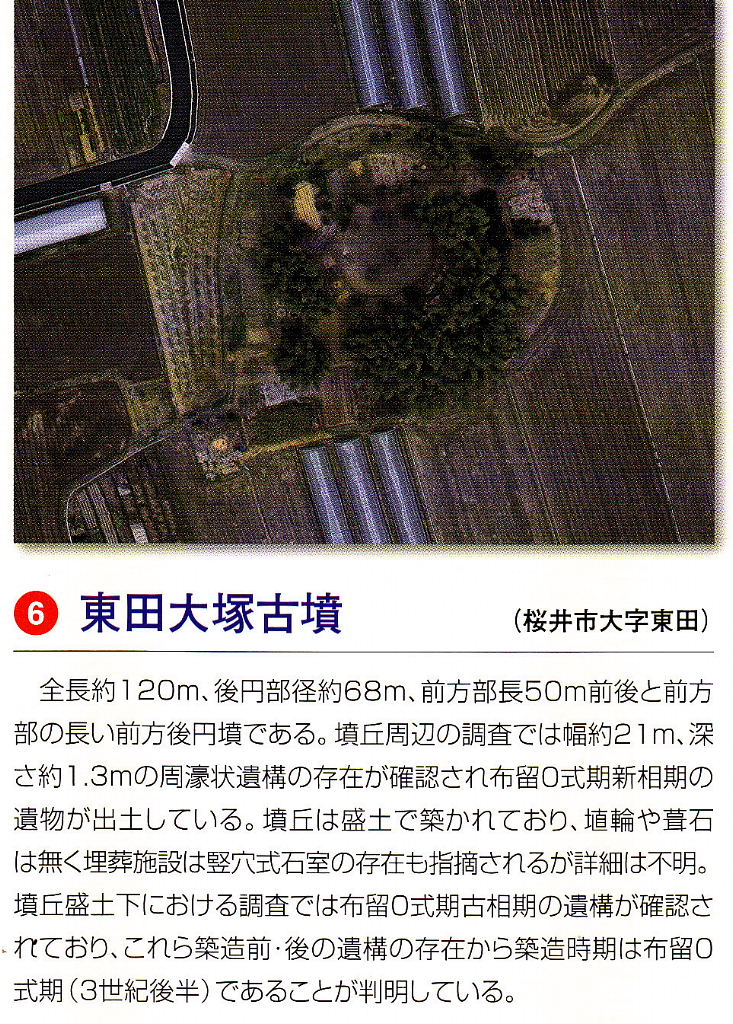

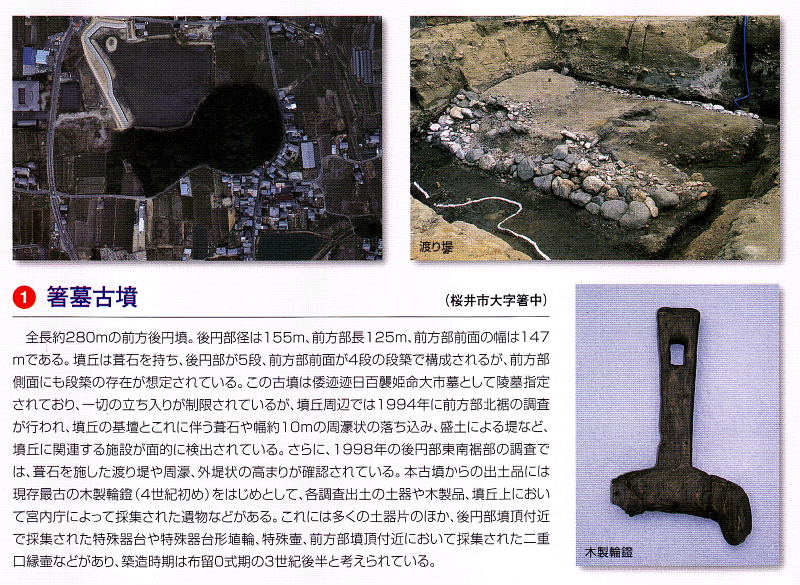

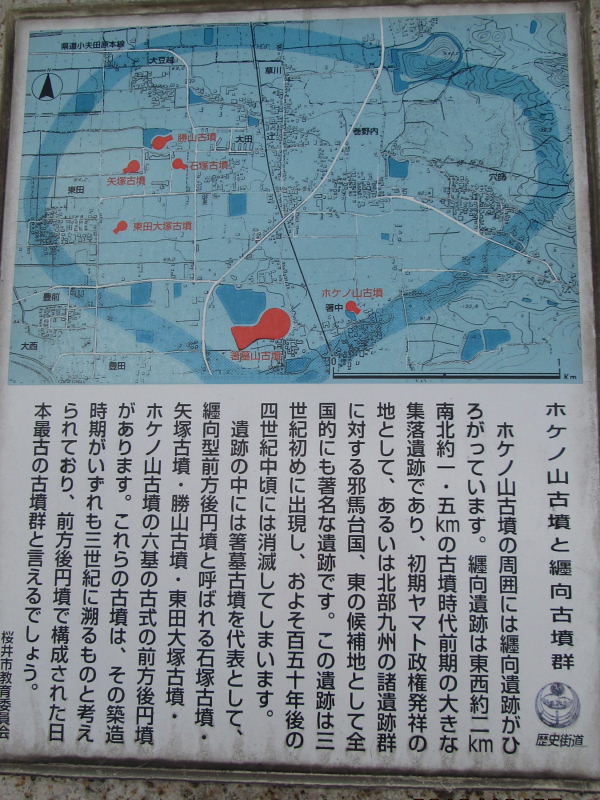

さて、前期の古墳としては纒向遺跡内に点在する纒向石塚古墳や矢塚古墳・勝山古墳・ホケノ山古墳・東田大塚古墳・南飛塚古墳・メクリ1号墳・箸墓古墳など、国内最古級の前方後円墳を中心に構成される纒向古墳群がある。

纒向遺跡より南の地域に目を向けてみると、初瀬川より南には纒向古墳群に後出する桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳などの前期の大型前方後円墳とともに、布留1式期の赤尾熊ヶ谷古墳群や前期後半から中期初頭にかけての池ノ内古墳群などの小規模な円墳や方墳が存在するが、この地域における前期古墳はごく限られた存在である。

一方、遺跡の北に隣接する天理市柳本地域には渋谷向山古墳や行燈山古墳を中心とした柳本古墳群が展開しており、天神山古墳・櫛山古墳・柳本大塚古墳・石名塚古墳などがある。この古墳群も基本的には纒向古墳群に後出するものが殆どだが、馬口山古墳やノムギ古墳・マバカ古墳など、出現期に遡る可能性が考えられている古墳も複数含まれている。

(纒向学研究センターHPより) |

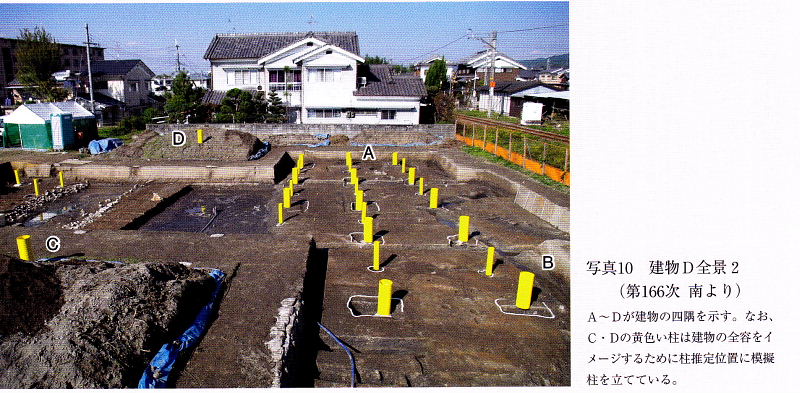

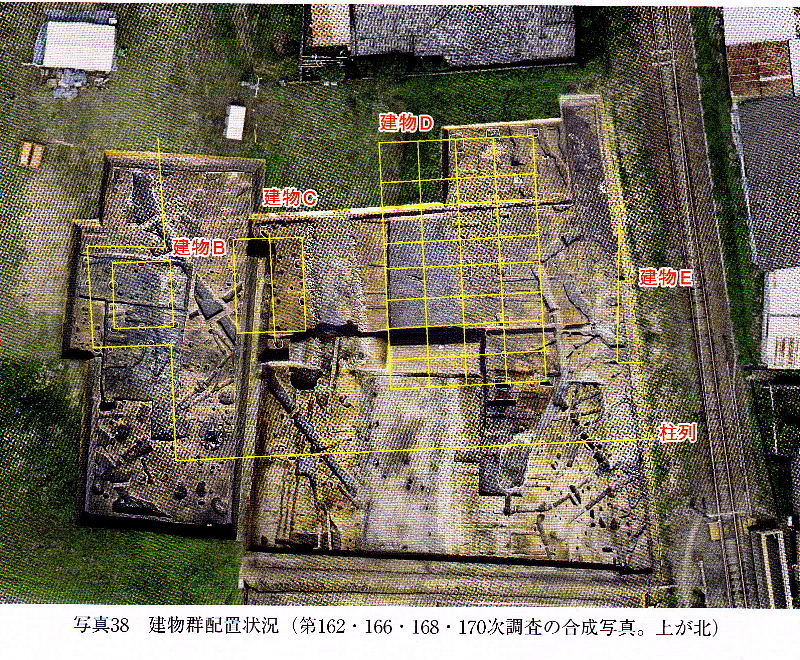

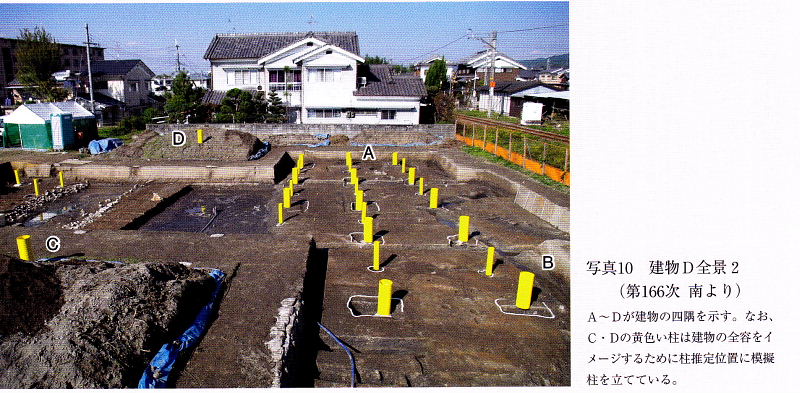

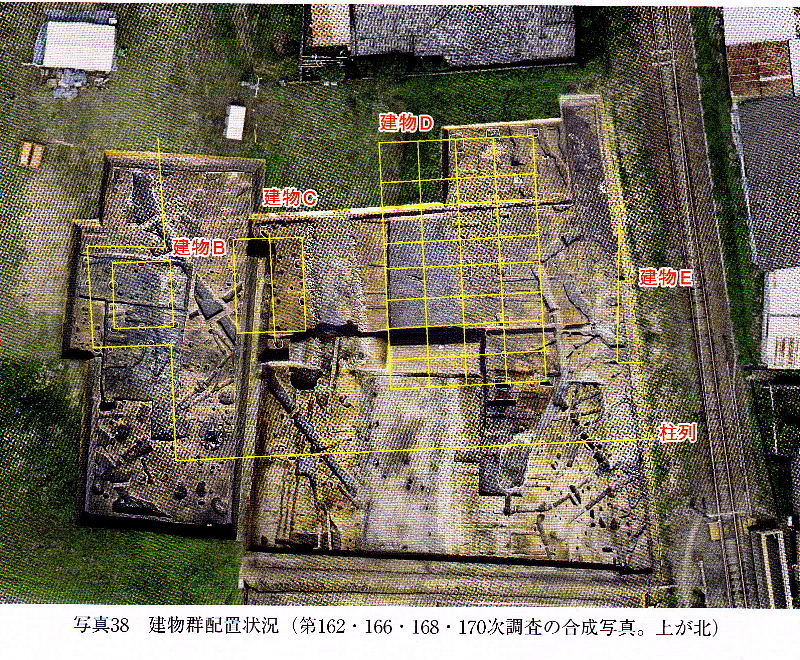

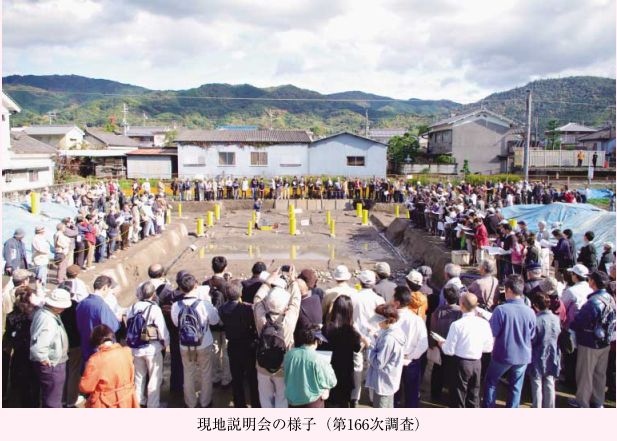

「平成21年11月纏向遺跡発掘調査の現地説明より」

(桜井市教育委員会)

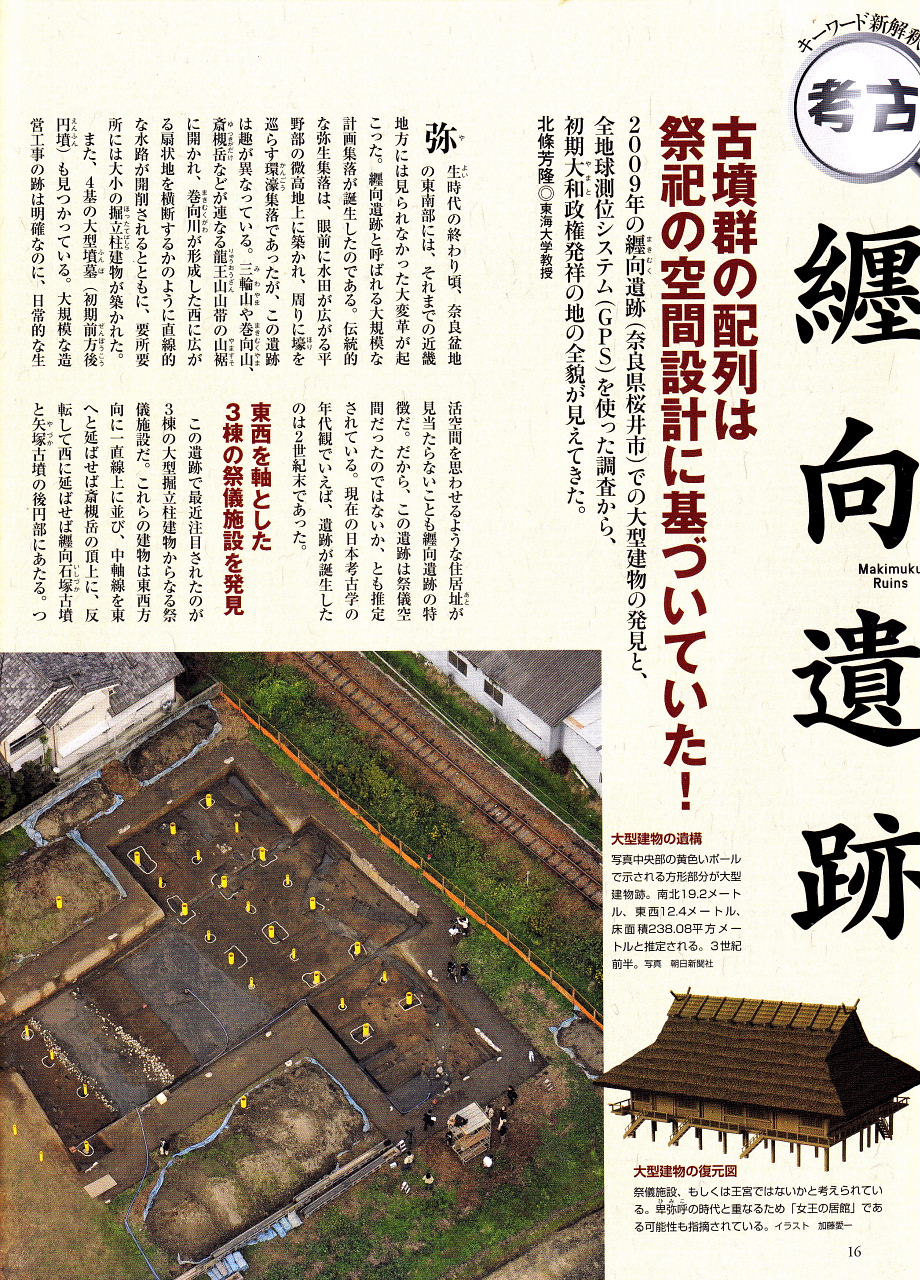

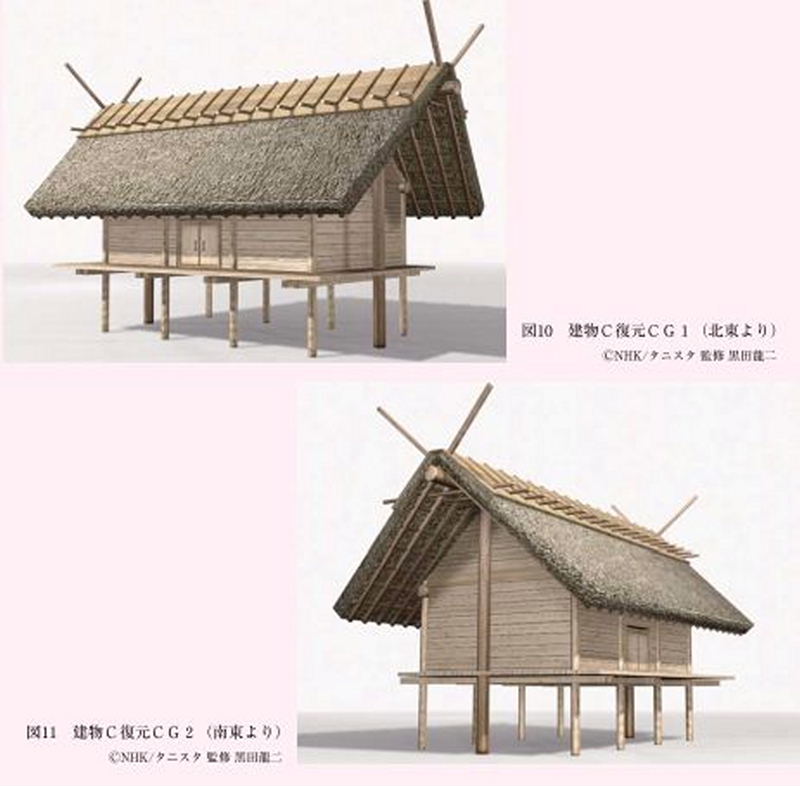

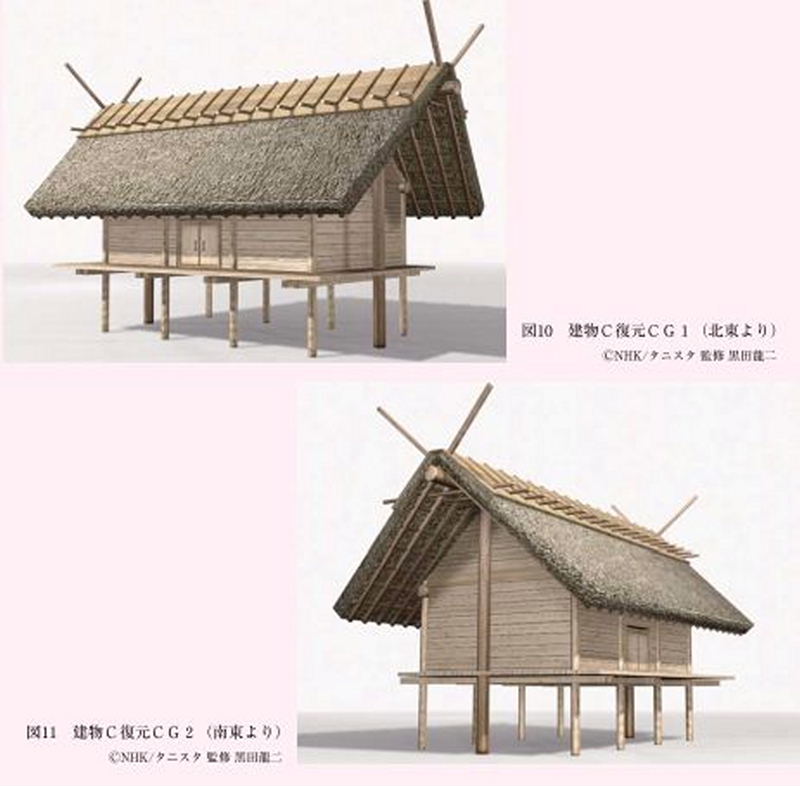

今回纏向遺跡から発見された、大型建物を含む方位と軸線を揃えた建物群は「三世紀前半ごろの遺構で、纏向遺跡の中心的な人物がいた居館域」と発表された。三世紀の前半といえば邪馬台国の時代、卑弥呼の住んでいた宮殿遺構かもしれないと大騒ぎとなった。まるで飛鳥時代や奈良時代の宮殿遺構と見まごうてしまう「強い規格性をもって構築された建物群が400年以上も遡って三世紀に存在したことを示唆するものであった。方位の先に「聖なる山巻向山と斎槻(ゆつきが)岳(たけ)」がある。

復元規模・南北19,2m ・東西12,4m(238㎡)。又柱材は総て抜き取りが行われ、柱穴内には残っていませんでしたが残された柱の痕跡からその太さは32cmのものと推定されます。また南北の主柱穴間のほぼ中央には柱の太さ15cmの円形柱穴が検出されおり、建物の床を支える束柱の可能性が高いと考えられる。構築の時期は3世紀前半と考えられています。特長として 前回検出建物と東西線を揃えている。方位の先には聖なる山といわれる斎槻岳(ゆつきがたけ)がある。その後、この遺跡から「マツリ」に供えたと思われる、モモの種2千個もみつかり、話題になりました。

大型建物Dの西側。この建物は東西、西南端の両柱穴が失われている為正確な規模は不明ですが南北の両近接棟持柱が検出されており、3間×2間(南北約8m、東西5,3m)(42,4㎡)の規模を持つものであることが判明しています。構築は3世紀前半が考えられております。交野地方、上ノ山から出た独立棟持柱を持つ大型建物より少し大きい建物(約40㎡)であり、構築年代は交野地方の建物の方が400年位古いと思われる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まるで飛鳥時代や奈良時代の宮殿遺構と見まごうてしまう

「強い規格性をもって構築された建物群が400年以上も遡って

三世紀に存在したことを示唆するものであった。

方位の先に「聖なる山巻向山と斎槻(ゆつきが)岳(たけ)」がある。(桜井市教育委員会) |

左奥に三輪山、右には、箸墓古墳が見える |

手前は、JR巻向駅ホーム、奥に三輪山が見える |

大型建物の発掘現場は、今は埋め戻されている |

|

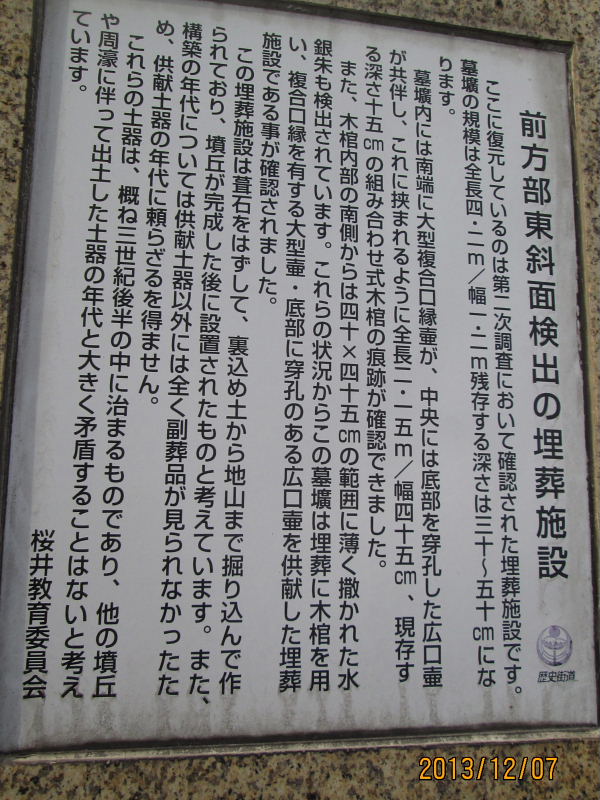

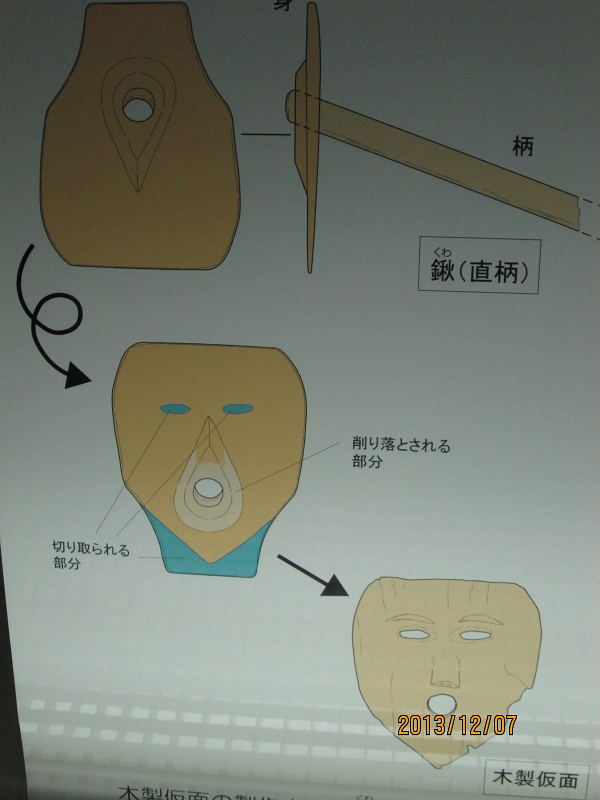

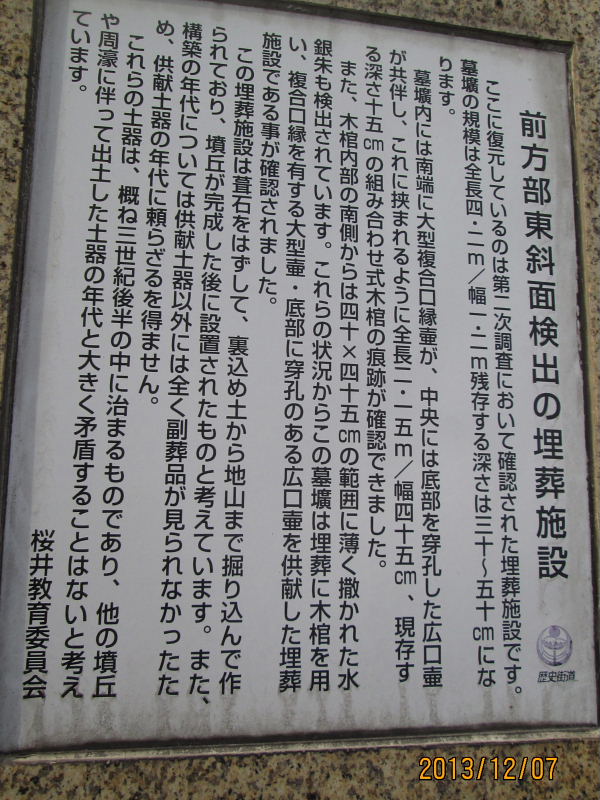

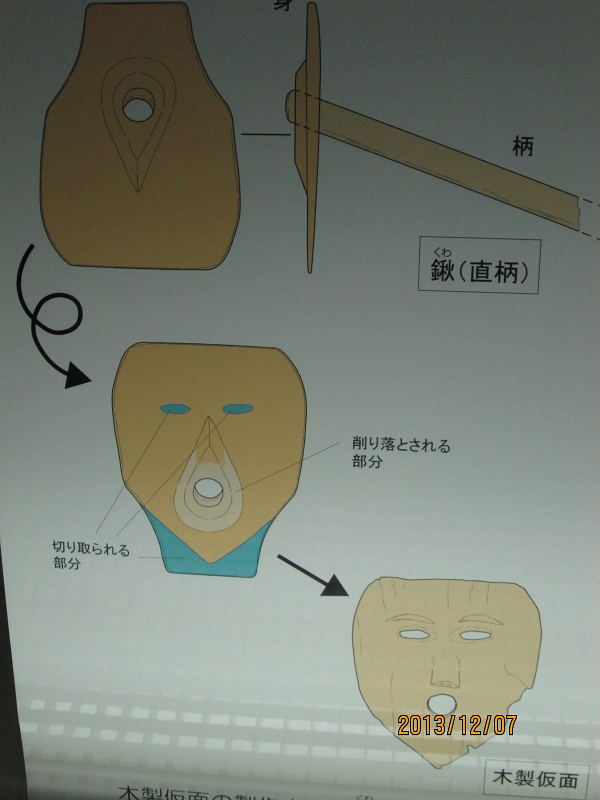

| 発生期の前の前方後円墳として貴重な遺跡である。全長93m・後円部60m(3分の2)、前方部33m(3分の1)出土品、木製品・孤文円板が年輪年代法測定で177年と鑑定される。このことからこの地で一番古いものと思われる。鋤・鍬(木製)。被葬者を葬る段階で木製葬具を用いた葬送儀礼が三世紀初頭に行われていたことが確認される。 |

|

|

|

|

|

|

| 全長120mの前方後円墳。墳頂部並びに前方部先端は未調査なので墳丘の正確な形や大きさははっきりしない。特に墳丘北側のクビレ部から白木の材木片に混じって真っ赤に朱が塗られた板切れが出たこと。このことは墳丘の上あるいは墳丘の中にかってこれらの部材を使った構築物があったと考えなければならない。白木だけでなく朱塗の板が用いられていたと考えられるのである。 |

|

|

|

|

|

|

推定長96mの前方後方墳。三世紀後半か末頃円丘部頂には板石が散乱しており、板石積竪穴石室の存在が想定されが、埴輪や葺石は無い。

|

|

|

|

|

|

|

| 全長120m余、円丘部径70m、突出部長50m余の箸墓型古墳。円丘部には幅20mの周濠が巡り埴輪 や葺石は無く、濠内や排水溝からの出土の土器から築造時期は三世紀後半・末であろうと思われる。 |

|

|

|

|

|

|

|

<昼食と休憩> |

そうめんのルーツは奈良時代に渡来した唐菓子(むぎなわ)にさかのぼる。三輪が発祥の地。三輪でとれる小麦が良質であったばかりではなく三輪の水の良さと冬の寒さがそうめん作りに適し、特産品として発達した。

三輪そうめんは細く絹糸のように美しい。(説明書より) |

|

|

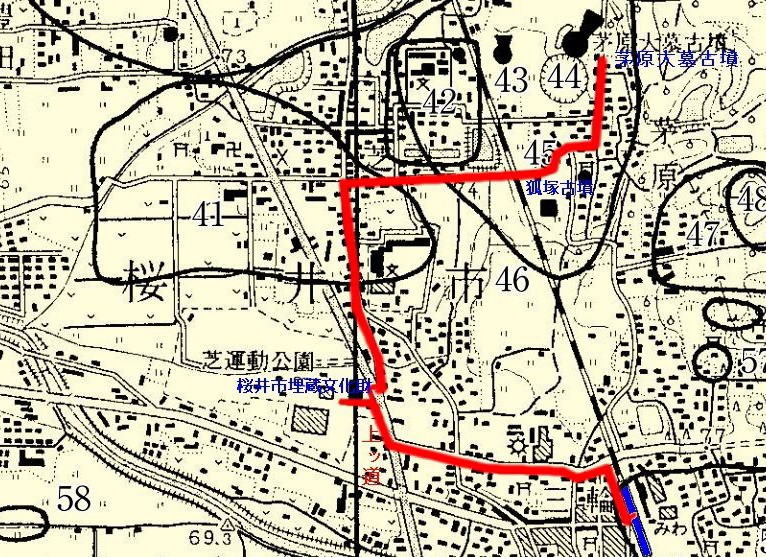

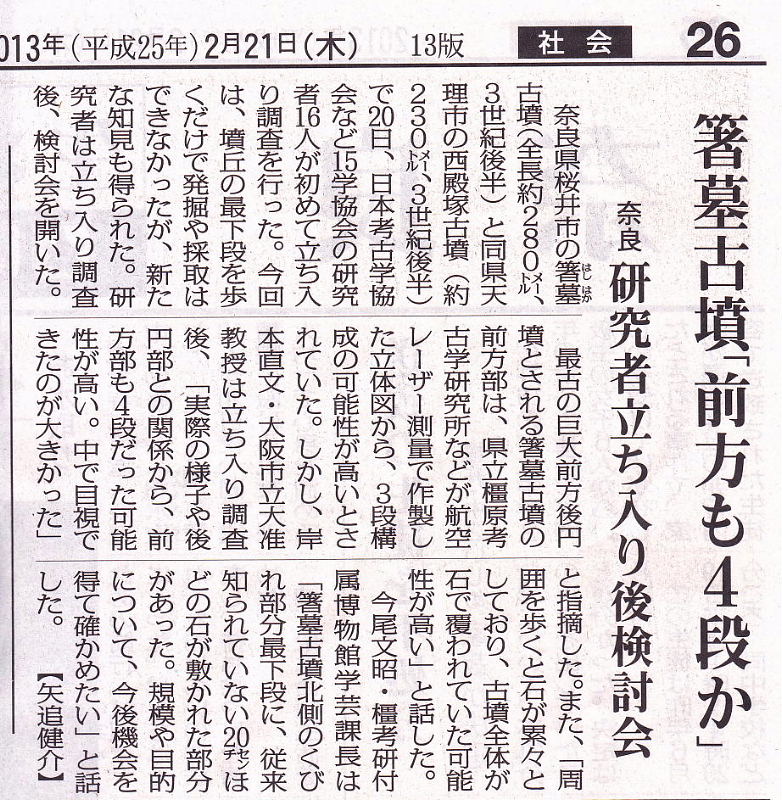

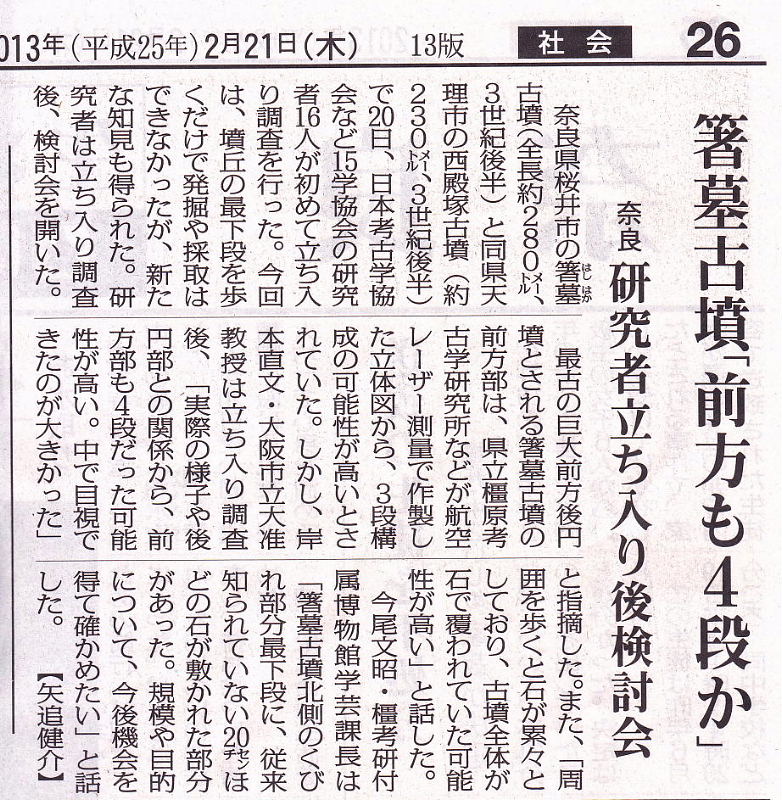

全長280mの前方後円墳で最古の大型古墳である。

現地には孝霊天皇の皇女・倭迹迹日襲姫命の大市墓と書いてある。箸墓古墳には周溝は無いと考えられていたが桜井市教委と橿考研の調査によって、幅120mの巨大な周濠が確認された。特に注目すべきは周濠各地点から大量の纏向4類(270年)の土器がでたことと木製の鐙が出たことである。この頃に馬に乗る人がいることになります。最近国立民族博物館で同古墳出土の二重口縁壺のC14測定で240~260年の年代がでたと発表され話題になっております。(卑弥呼の死亡年と重なる) |

2013.2.20 箸墓古墳の初の立ち入り調査 |

|

レーザー測量で判明した箸墓古墳の立体図 |

特に注目すべきは周濠各地点から大量の纏向4類(270年)の土器がでたことと

木製の鐙が出たことである。この頃に馬に乗る人がいることになります。最 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

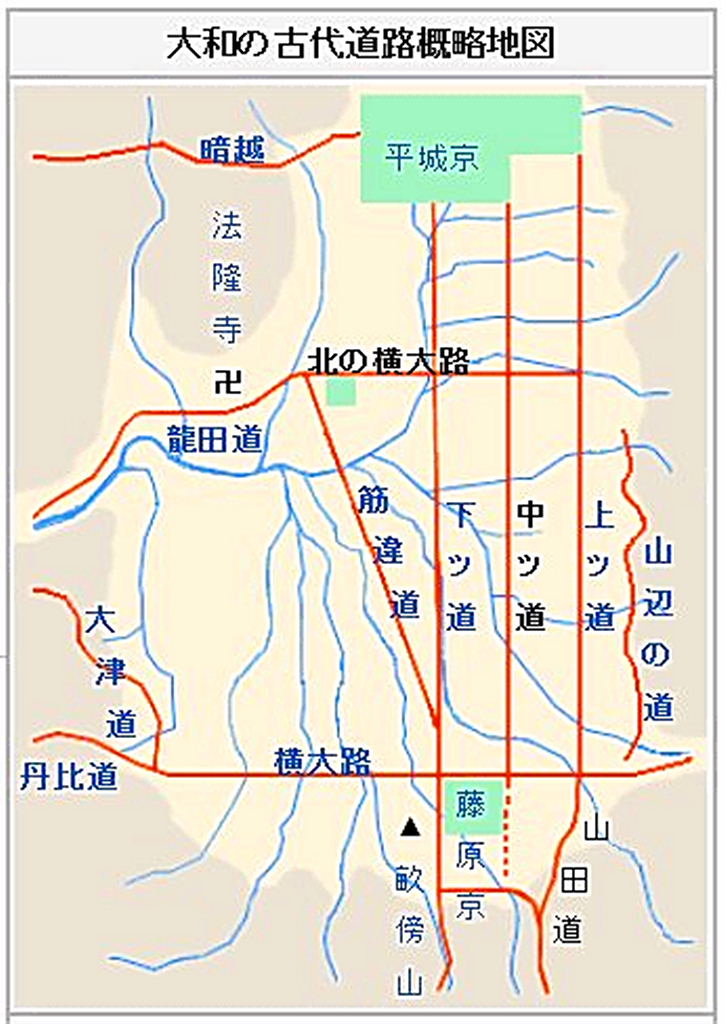

箸墓古墳の東側を走る「上ッ道」

|

|

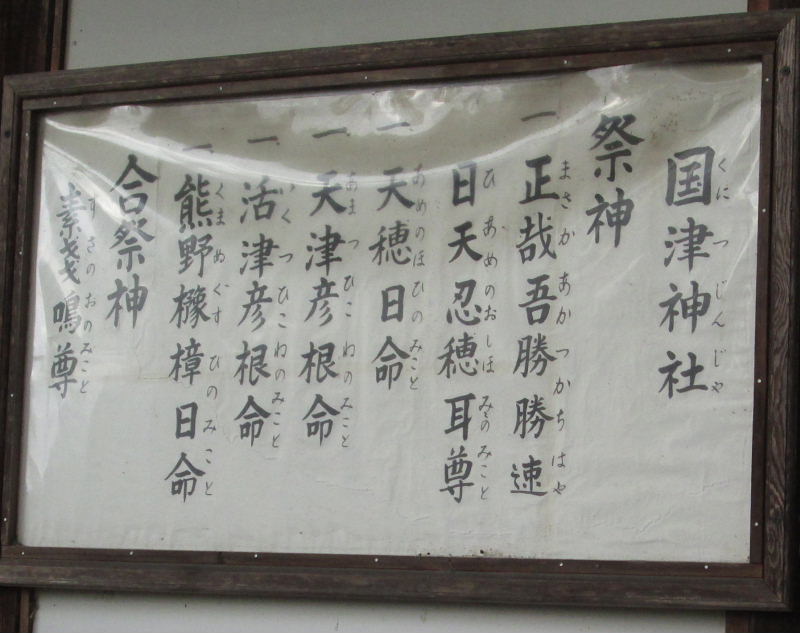

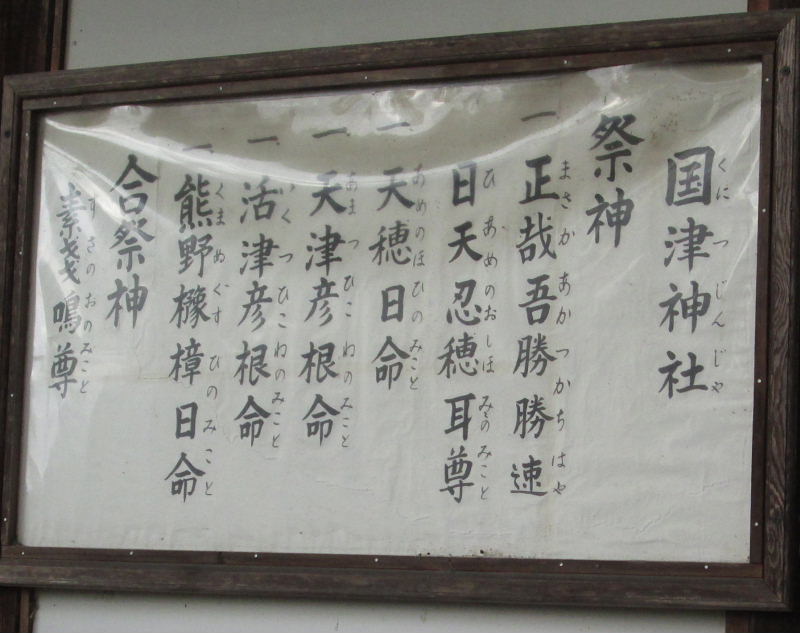

主祭神 正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊 (まさかあかつかちはやひあめのおしほみみのみこと)

天穂日命 (あめのほひのみこと)

天津彦根命 (あまつひこねのみこと)

活津彦根命 (いくつひこねのみこと)

熊野櫲樟日命 (くまぬくすびのみこと)

相祭神 素盞鳴尊 (すさのうのみこと)

末社祭神 大物主命 (おおものぬしのみこと) 金刀比羅神社

市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと) 市杵島神社

宇迦御魂神 (うかのみたまのかみ) 稲荷社

由 緒

当國津神社は、古来より「地主の森」といい、天照大神の御子神五柱を祭神としています。

この男神五柱は、「記紀」神話によると、素盞鳴尊が天照大神と天の安河を中にはさんで誓約をしたとき、天照大神の玉を物実として成り出た神であります。

ちなみに纏向川下流の芝の国津神社(九日神社)には、素盞鳴尊の剣を物実としてうまれた奥津島比売、市杵島比売、多岐津比売の三女神を祭祠しています。

この箸中と芝で、神の山三輪山を水源とする纏向川をはさみ、二神の誓約によって成り出た神をそれぞれ祭神としていることに、古代神話伝承の原景を見る思いがします。

なお古来より毎年八月二十八日には、大字箸中と芝が相集い、三輪山の麓に鎮座する檜原神社(祭神・天照大神)の大祭を執行しています。

また「日本書紀」崇神天皇六年の条に「天照大神・倭大国魂二神を、天皇の大殿の内に並祭る。然して其の神の勢いを畏りてともに住みたまふに安からず。故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けまつりて、倭の笠縫邑に祭る」

とあり、ここ箸中の東、三輪山麓の檜原の地は天照大神の伊勢鎮座以前の宮居のあった笠縫邑の伝承地となっています。

天照大神の祭祀に奉じた豊鍬入姫命は崇神天皇の皇女で、その墓所が國津神社裏のホケノ山古墳であるという伝承が地元に伝わっています。

國津神社秋季大祭は十月第二日曜日 (以上は、案内板より)

|

|

|

|

|

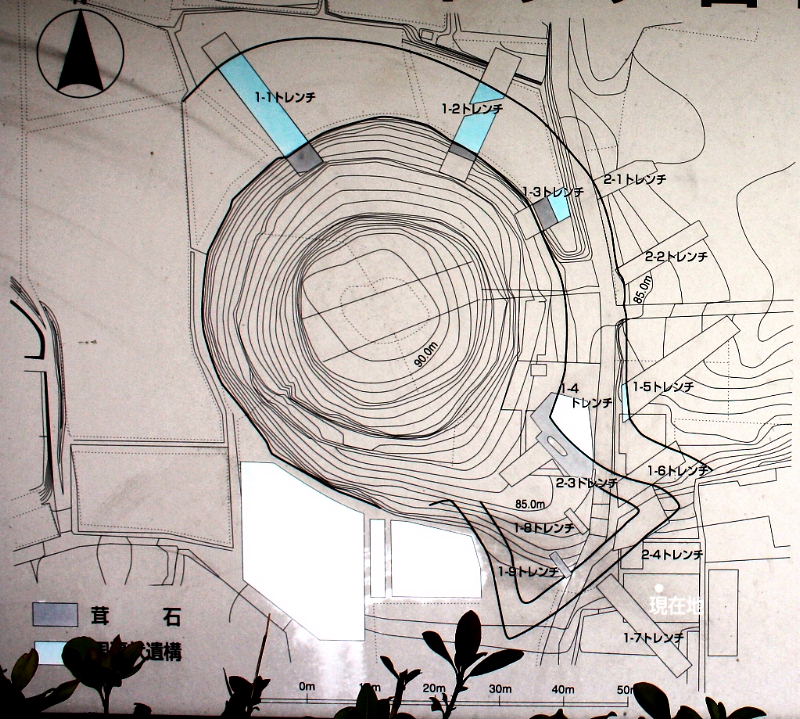

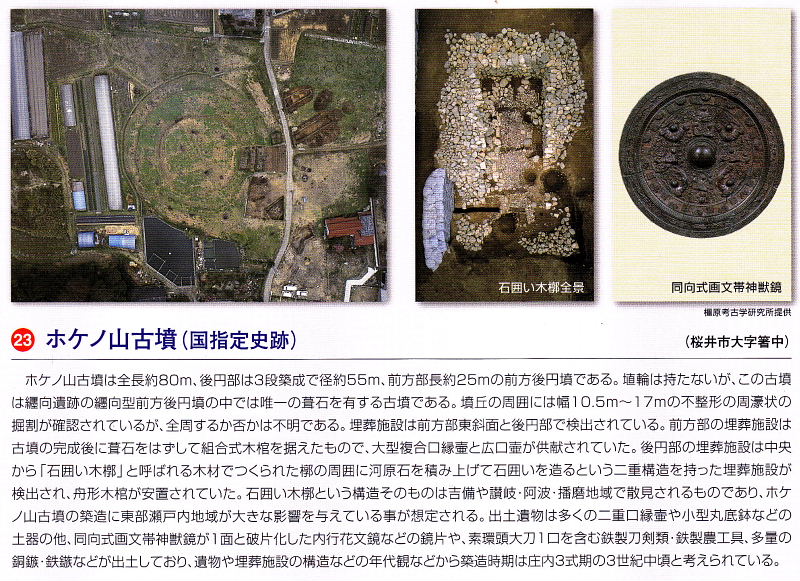

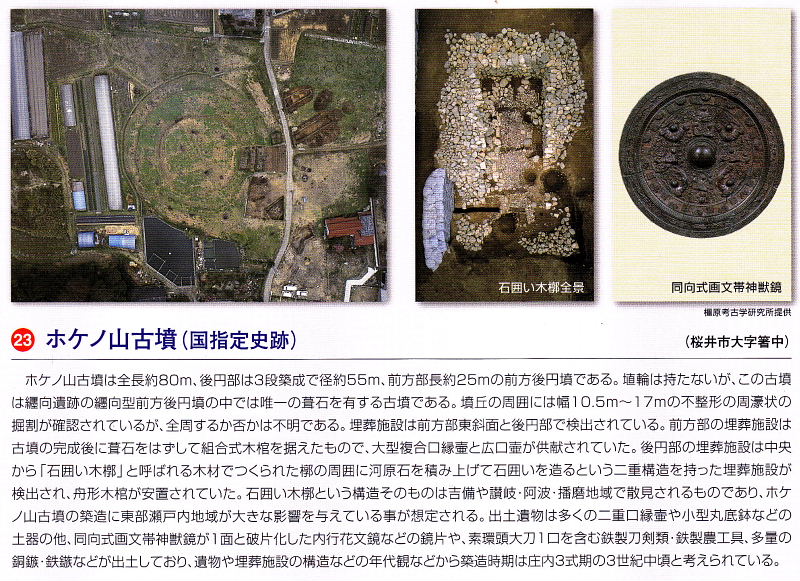

| 全長80m余の前方後円墳、橿考研と桜井教委の調査によって積石木郭が発見され三世紀半ばのヤマトにおける古墳の内容ゆたかな副葬品がはじめて明らかとなった。その構造は幅2,7m長さ17mという規模の大きい板囲いがありその中に組合式のU字底木棺を納めていたようだ。そして板囲いを納める為の六本の柱とは別に棟持柱風の長軸上の二本のはしら穴が検出された。まさに埋葬施設を蓋うような切妻造りの建物が墳丘のなかに設けられていた。 |

|

|

ホケノヤマ古墳

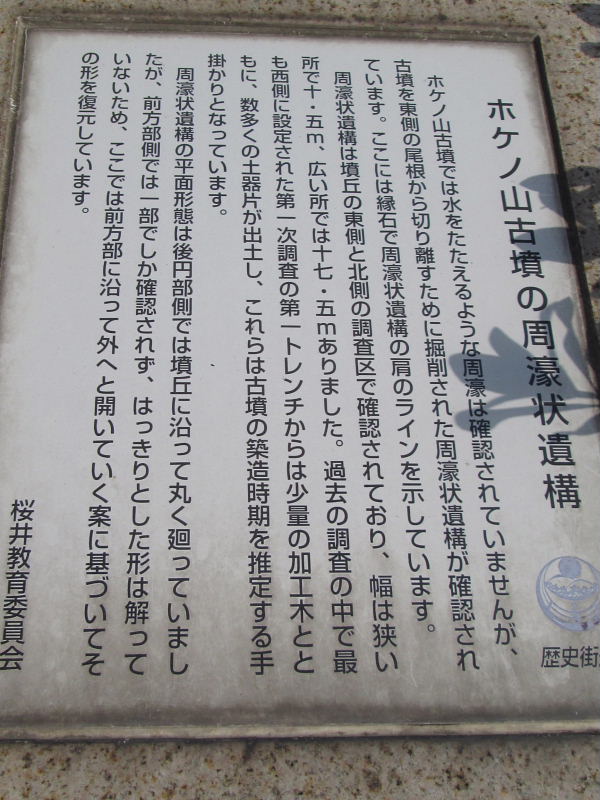

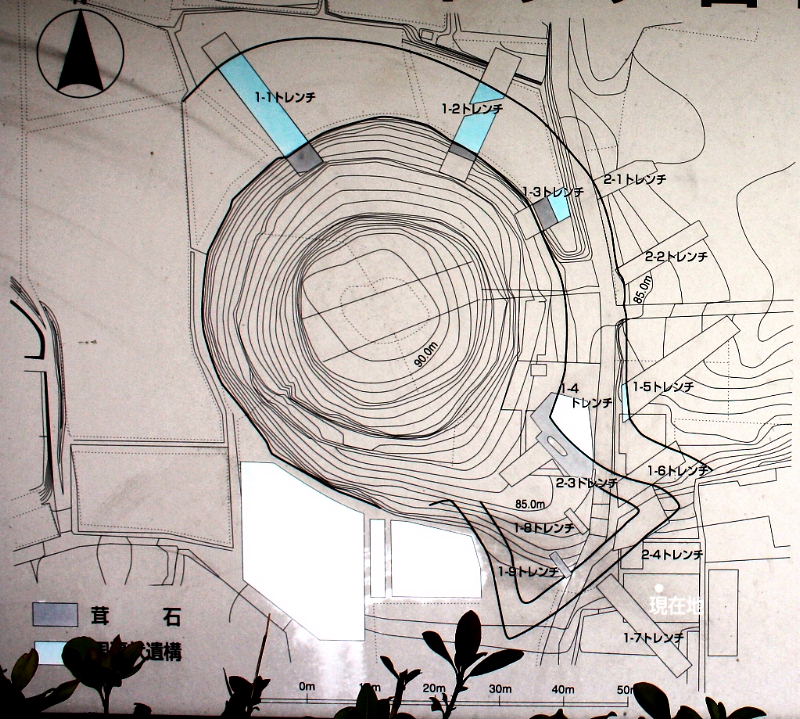

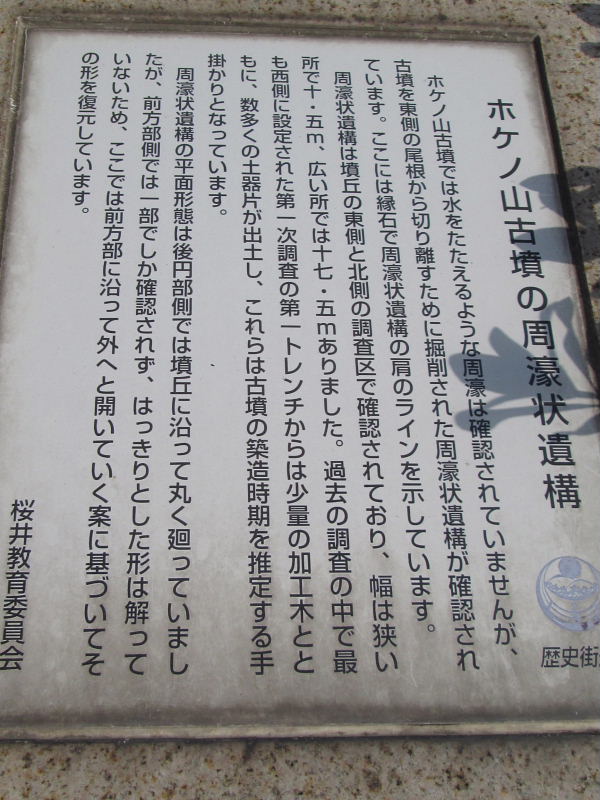

(1)墳丘は全長約80m、後円部径55m、後円部高さ約8.5m、前方部長さ約25m、前方部高さ約3.5m。前方部が非常に短い前方後円墳である。後円部3段築成、周濠幅約10.5~17.5m、葺石を施す。

(2)平成9年(1997)5月、前方部東斜面で、木棺と壺2個を埋めた埋葬施設が見つかった。埋葬施設は古墳の完成直後、葺石を壊して長さ4・2m×幅1・2mの穴を掘り、長さ2・2m×幅45cmの木棺を納め、その外側に2個のつぼ(高さ77cm最大径65cm、高さ26cm最大径24cm)が供えられていた。前期古墳でこのような位置に埋葬設備が確認された例はなく、弥生時代の墓制を引くものとおもわれる。埋葬設備の中から出土した土器から、築造時期が当初3世紀末~4世紀初頭と推察された。

(3)後円部中央から我が国で初めて「石囲い木槨」が出土した。これは棺を納める施設、すなわち木槨の周囲に河原石を積み上げたもので、古墳時代初期の竪穴式石室に先行するもの。木槨の大きさは、内法で長さ約7メートル、幅約2.7メートル、高さ1.1メートルであった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

墳頂部から、手前は堂ノ後古墳で奥に箸墓古墳が見えます |

|

|

三輪山 |

纒向山 |

|

|

|

纒向川を歩く |

|

|

|

|

|

山の辺の道 |

大神神社の大鳥居 |

|

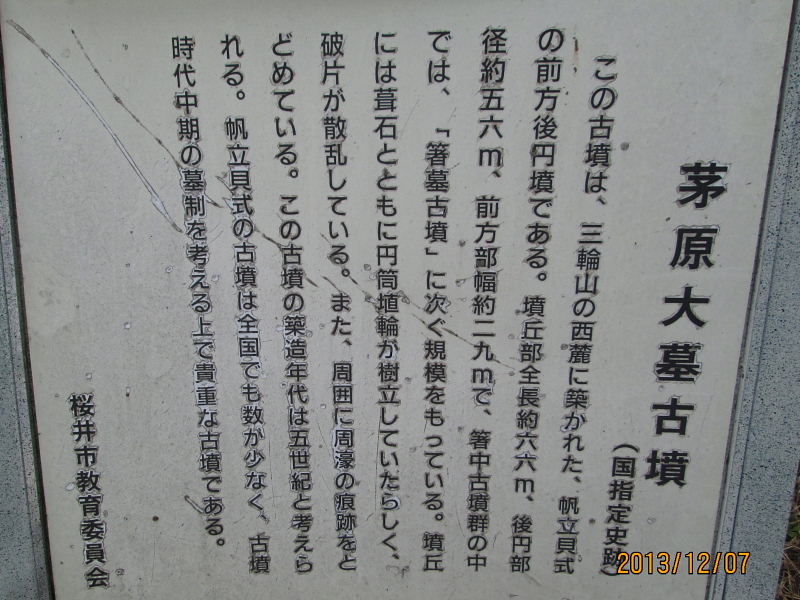

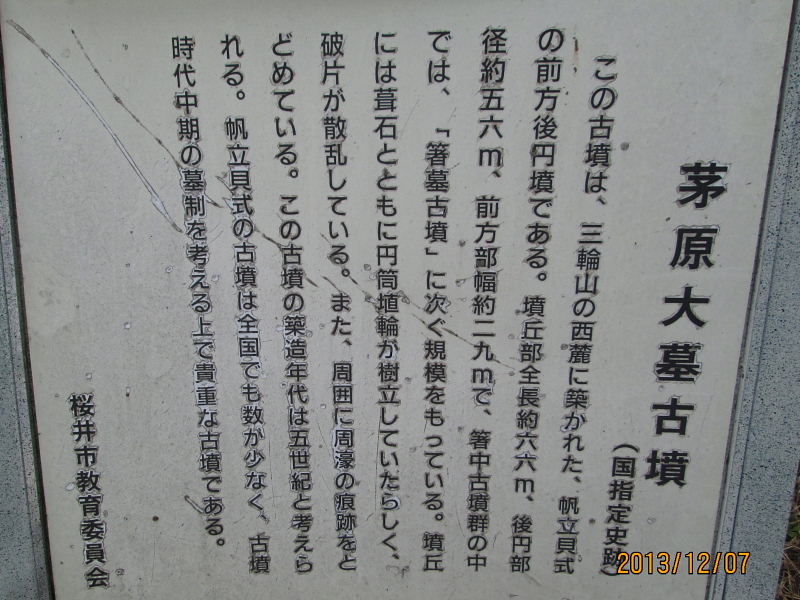

| 後円部70m前方部15m全長85mの帆立貝形の墳丘は良く残っており高さ9mの後円部の北側に短く低平な前方部を観察することができる。1996年の発掘調査で周溝や葺石が確認され円筒埴輪や朝顔形埴輪などが出土した。古墳時代前期後半以後の大型古墳が築造されない時期の桜井市域の代表的首長墓といえる。 |

|

|

|

|

|

茅原大塚古墳の墳頂部からの眺望

手前が大和三山、金剛山と葛城山 |

二上山 |

|

|

大神神社の大鳥居が大分近くに見えてきました

|

|

| 墳丘は後世に大きく削平されているが、一辺40m余の方墳と推定される。現在は小高く残る畑地の中に石室が露出している南に開口する両袖式横穴式石室は全長約17m玄室6mと奈良県内でも屈指の規模を有する。1958年の調査では玄室内で3基の石棺が確認されている。築造時期は7C前葉とされる。 |

★所在地:桜井市茅原

★墳丘:方墳(一辺50m?)

★石室:巨大な花崗岩の乱石積みの両袖式横穴式である。(全長17.33m)玄室長6m、幅2.6m、高3.2m。羨道長11.3m、幅2.1m、高さ1.9m。排水施設がある模様(但し玄室部は未確認)

★棺:玄室に3棺、羨道部にも木棺があった模様。

(玄室奥壁)凝灰岩製組合式家型石棺があり底石は原位置にあるが四方の側石は倒れ2枚の蓋石がその上に乗っている。蓋石は2枚で構成されそれぞれ2対の縄掛突起を持つ。

(玄室中央)蓋石が無いが玄室奥壁の石棺と同様のものと推測され組合式石棺と思われる。

(玄室入口)殆ど棺が破壊されており石棺の構造は不明。幅1.1mにわたって敷石があり棺底に当たる部分に小礫石を詰めている。石棺の破片から玄室にある3棺の中で一番立派なものとのことである。

(羨道)鉄釘が出土していることより木棺があった模様。

★出土遺物:玄室より多数の須恵器の杯(但し完形品は2個のみ)、羨道部から鉄直刀と思われる小残片、木棺の釘、土師器破片等。

★築造年代:6世紀末~7世紀初め

★発掘調査:1958年(大三輪町史編纂に伴う調査)

★被葬者:三輪氏関連?

特徴

①河上邦彦氏著(飛鳥発掘物語)には当石室は水泥塚穴古墳の石室と同じ工人集団の可能性を指摘されている。

②横穴式は追葬される場合が多いが当古墳においては県内の古墳では例を見ない玄室内、3棺並列埋葬である。

③全長では見瀬丸山古墳、石舞台古墳に次ぐ長さを誇るが羨道長11.2mの内3.5mは小石積みの側石であり追葬時に羨道部を拡張した可能性が大であるが、それを差し引いたとしても大きい。

|

|

|

|

|

狐塚古墳はJR線沿いの史跡 |

大神神社の大鳥居 |

狐塚古墳見学後、あぜ道を歩き、JR線を越えて「上ッ道」へ出て、約10分南へ歩き、

大神神社の大鳥居の近くの「桜井市立埋蔵文化財センター」へ到着。 |

|

| 展示室では市内遺跡の発掘調査資料を中心に展示している。常設展示室では桜井の古代、中世の各時代の資料を展示し、ほかにも年間を通じて様々なテーマで特別展、企画展を実施している。又ここでは発掘調査の届出業務、出土遺物の整理や保存処理を行う整理室、金属製品処理室,遺物収蔵室などを備えており、発掘調査で出土した遺物の洗浄、復元、保存処理、報告書作成までの一連の作業を実施している。 (現地資料より) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

纒向遺跡から出土した多量の日常土器・木器、並びに

祭祀用の遺物を通して、古代の都を復元想定しています |

|

|

|

|

|

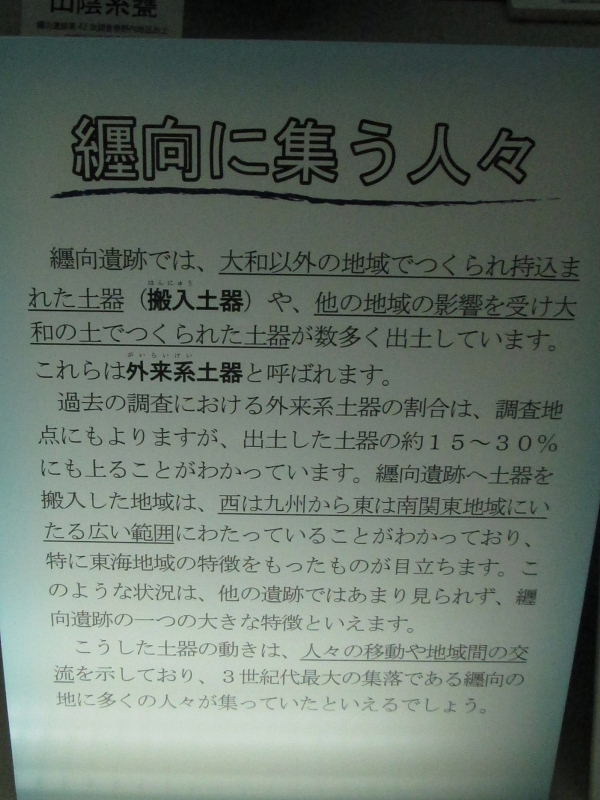

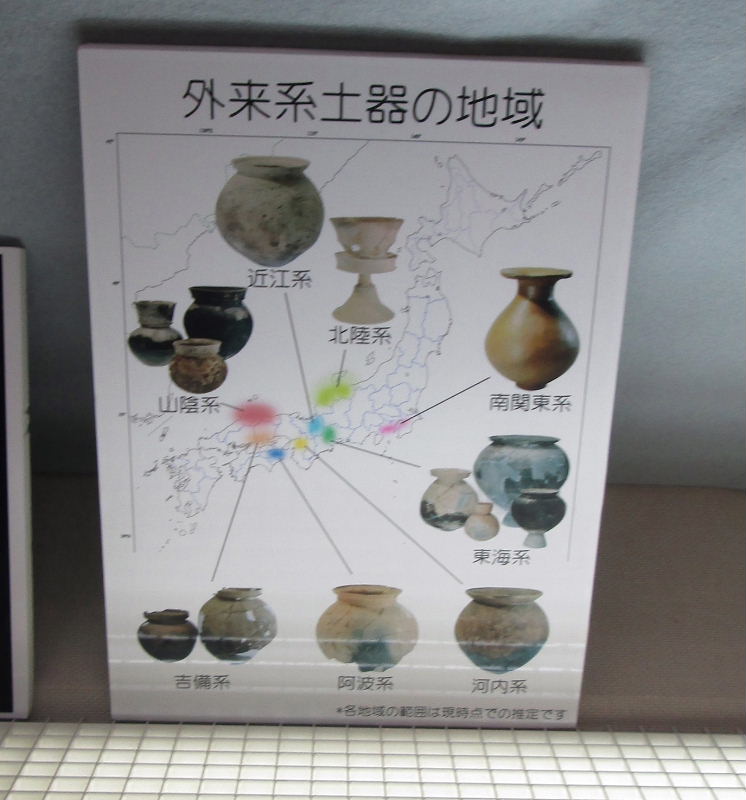

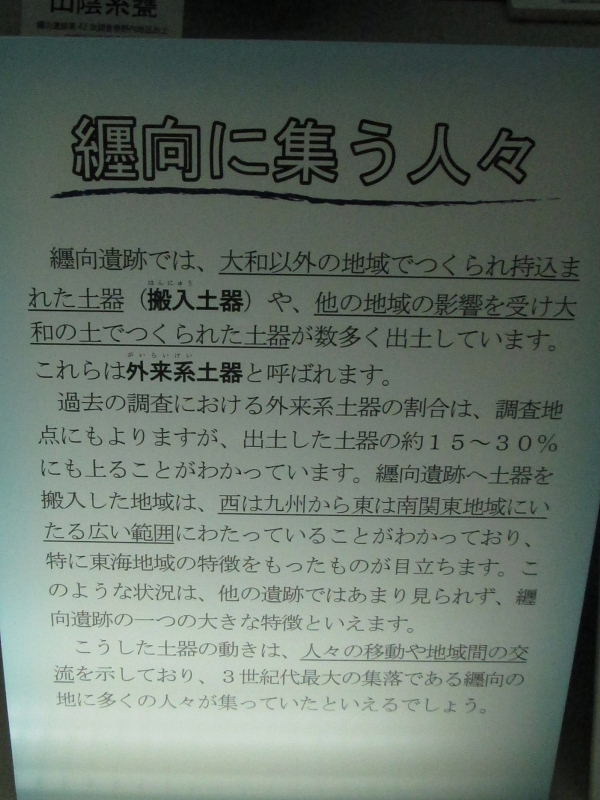

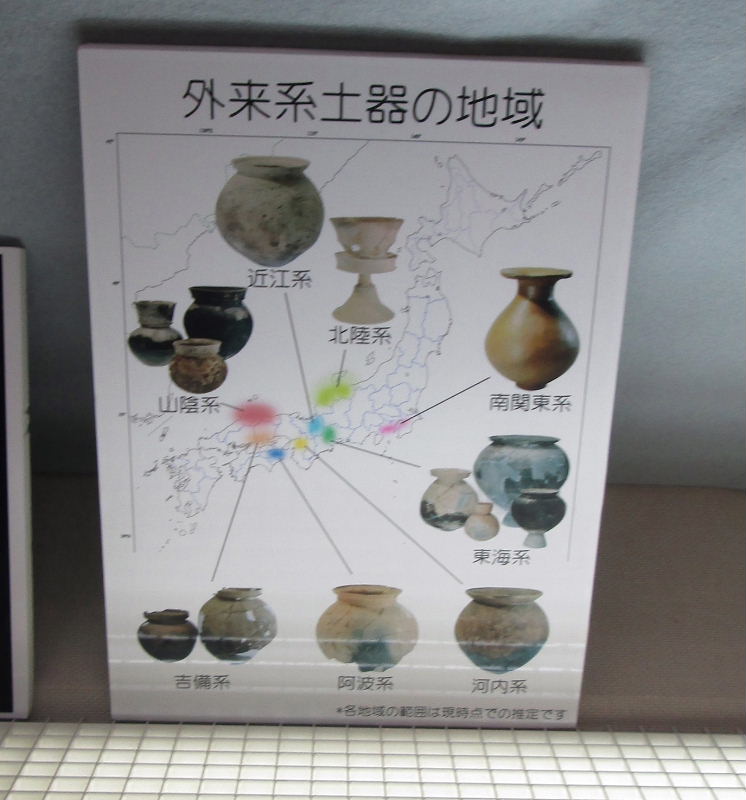

纒向遺跡には興味深い点がいくつかある、一つは、他の地域から持ち込まれた外来系土器が、当時の他の集落に比べて異常に多い点である。弥生時代には日本各地との交流が行われており、いずれの遺跡でも外部から持ち込まれた土器は見つかっているが、纒向遺跡の場合、その比率は圧倒的である。

調査地によって多少の違いはあるが出土土器のほぼ10%、場所によっては30%が外来土器であるという。しかも、西は九州から東は南関東まで広範な地域から持ち込まれている。 |

|

|

|

|

|

|

| この遺跡から「マツリ」に供えたと思われる、モモの種2千個もみつかり、話題になりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 纒向遺跡の全景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

名物「みむろ」は弘化年間(1844~1848)に 弊舗の祖 初代 白玉屋榮壽が創めましたもので 爾来160余年の間 その製法を 一子相伝七代にわたって承けついで参りました

この最中に「みむろ」と命づけましたのは 本舗の守護神 三輪明神 大神神社の御神体山 三諸山に因んだもので 夙に畿内の人々に大和上街道の宿場街の銘菓として 特産大納言小豆の香り高き餡より醸し出される格別の風味と 夏なお週日にわたり風味を保つ日持ちの良さとを賞味され さらに明治この方の交通通信の発展に伴い 広く全国の方々よりご愛顧を得ております |

| |