出発地点のJR東寝屋川駅前で

立花会長・高尾さんの挨拶と行程の説明 |

立花会長と高尾さん |

|

JR東寝屋川駅前の「ねや川文化と歴史のみち」鉢かずき姫の案内板 |

|

四ツ辻とは、今でいう十字路のことです。道路の少なかった昔は主要道路の交差点になっていて、四本の道に分かれているところをこういったようです。

打上の四ツ辻は南北に東高野街道、東西に奈良伊勢道が走る交通の要所でした。ここには、かつて寝屋長者の信仰が厚かったという石の地蔵さんがありましたが、「鉢かづき姫」が寝屋の屋敷を追い出されて殺されかけたときに、身代わりになられたといいます。今は、打上の明光寺に移され、「首なし地蔵」の愛称で人々に親しまれています。 |

|

東高野街道は、画面右手(八幡方面)からこの四つ辻で右折して

忍ヶ丘を経て四条畷方面・野崎へと続きます。 |

|

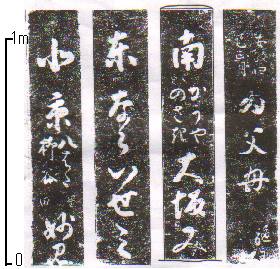

打上の道標

JR東寝屋川駅を出て直ぐの東北方の四つ角に、この道標が立っている。

安政4年(1857)の造立で各面に文字が刻まれている。

- 安政四 為父母 施主

- 南 かうや のさき 大坂みち

- 東 なら いせ ミチ

- 北 京 八はた 柳谷 星田妙見

この碑の南北に続く道が東高野街道で昔の姿が偲ばれます。 |

|

|

寝屋川市打上地区の東高野街道の道端に、土地の人々が「弘法井戸」とよび親しんでいる井戸があります。そばに「弘法観念水」と刻んだ小さな石柱が建てられています。水への感謝と弘法信仰が結びついたものでしょう。

この井戸は、いくら日照りが続いても涸れることはなかったと語り継がれています。高野山へ通じるこの街道は、古くから弘法大師を信仰する人々の通行が多く、街道そばのこの井戸は、行き交う人々の渇きをいやしたことでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

打上地区の東高野街道沿いに「弘法観念水」がある。

ずっと昔からいかなる日照が続いてもこの井戸の水はかれたことがない

と言われてきたもので、弘法信仰に燃えての旅人、

それに商人・武士・村人など多くの人々がこの水に助けられました。 |

|

弘法井戸 |

|

|

「弘法観念水」の文字が刻まれている |

|

|

寝屋川市の打ち上げから交野市の星田西へと進み、

とても交野市とは思えない大変おしゃれで素晴らしい街並みをドンドン上がると

交野市星田西体育施設に到着。まわりは綺麗な公園、少しここで小休止。 |

WEB ウィキペディア参照 |

コモンシティ星田(コモンシティほしだ)とは、大阪府交野市のJR学研都市線星田駅周辺の住宅地のことである。「コモンシティ星田」という名称は、愛称として決められたものだが、街の名前としても使われている。

事業計画は、標高50m〜140mの丘陵地(元ゴルフ場)に、開発規模25.6ha、戸数約840戸(独立住宅約340戸、集合住宅約500戸)、人口3,500人の団地を開発するというもの。1987年に開催された「国際居住年」を記念し、大阪府主催の都市整備計画「星田アーバンリビング計画」の一環として整備された。

「提案競技によるまちづくり事業」という開発手法をもとに、大阪府初のコンペティション(星田アーバンリビング・デザインコンペティション)が行われ、大阪府住宅供給公社と積水ハウスにより、開発が進められた。開発には、坂本一成、山下和正、宮脇檀、木村博昭、鈴木昌道ら、又はその研究室が参加した。

2004年現在、開発はほぼ終了している。

JR星田駅/京阪寝屋川市駅から京阪バス(45・51号経路「コモンシティ星田」行)を利用し、8分程度。

JR東寝屋川駅から徒歩で15分。

<特徴>

自然の景観を守るため電柱の地下埋設化。

丘陵地にあるため、景観が良い。

自然が多く空気が綺麗。

平地より上にあるので平地に比べ気温が低く涼しい。 |

交野市星田西体育施設 |

交野市星田西体育施設 付近の公園 |

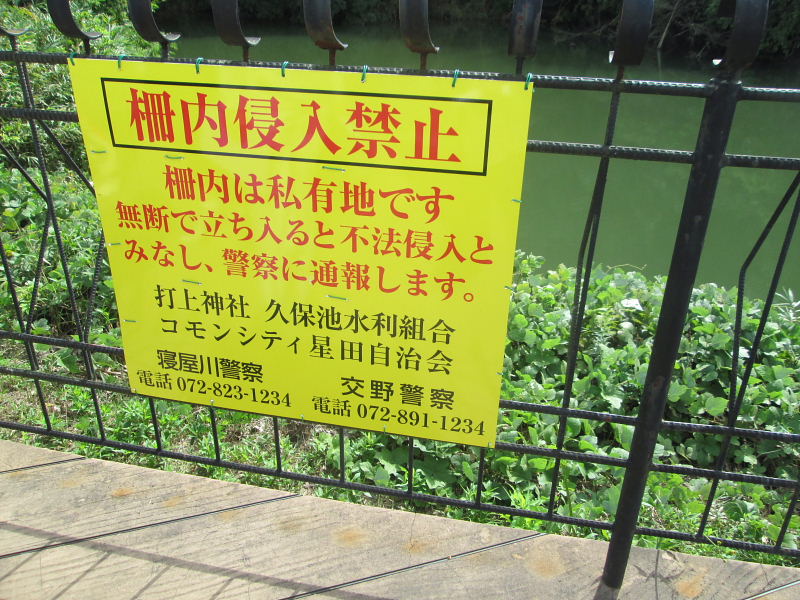

体育施設から数分、ゆっくりとの歩くと右手に池(久保池)が見えてきました。

綺麗に整備された「水辺のテラス」。本日最初の訪問先、長谷古墳が近い。 |

寝屋川市で唯一の飛び地

久保池は一体どんな所!? WEB寝屋川新聞より |

飛び地とは、行政区画の一部分が地理的に離れた場所にある現象のこと。寝屋川市には、この1か所しかありません。(市南部の堀溝・河北地区は突き出ているだけで飛び地ではない。)

地図で見る限り、寝屋川市の飛び地は池で人が住んでいなさそうな印象を受けます。一体どんな秘境なのでしょうか。

そんな飛び地をこの目で確かめるべく、実際に現地まで行ってみました。

飛び地は、交野市星田と星田西に囲まれた所にあります。住所は寝屋川市打上元町。 |

|

|

|

|

|

|

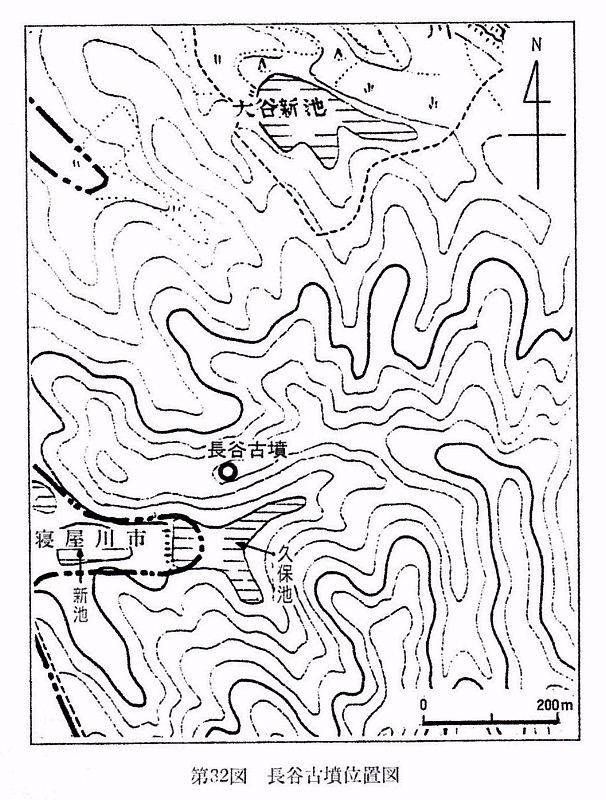

交野市域 最期の古墳 |

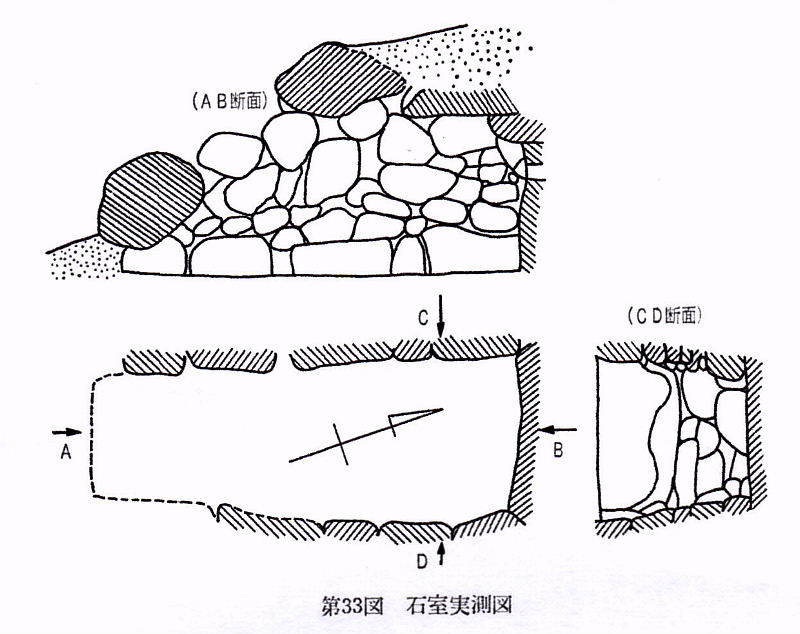

この長谷古墳は、倉治、寺古墳群などが天の川水系に関連する古墳群であつたのに対し、むしろ四条畷や寝屋川市域との関連を強く想わせる古墳である。交野市史によるともともとこの古墳は久保池の北、東から西へのびた尾根の東西斜面に位置したとされる。(交野市史考古編より)したがってここの古墳は久保池の北からこの位置に移されたものではないかと考えられています。この古墳は交野地方最後の横穴式古墳である。

古墳の規模は、石室の大きさは全長1m、高さ幅ともに40cmとあくまで横穴式石室ではあるが一般の石室にくらべて極端に小さいものである。 |

|

|

長谷古墳の石碑 |

|

|

昭和61年、古墳の所在したゴルフ場が大阪府住宅供給公社に売却され宅地化されるにあたり、交野市教育委員会が周辺を含め一帯の遺跡分布調は査を行ったが、すでに破壊され全く遺構は見出されなかった。

この古墳の内容は、昭和37年12月、現地を踏査された堀田啓一氏が学生社刊行の「河内考古学散歩」の中に比較的詳細に記されているので以下に掲げることとしよう。

長谷古墳は、石の宝殿古墳より東の山の谷沿いに入り、三ツ池がある一番奥のクボ池の北にある、尾根の東南斜面に存在する。古墳のそばには「長谷古墳」という石碑が建っており、墳形は不明であるが、内部主体は花崗岩の比較的小さい石で構築された小石室である。南西部が破壊されていて、横穴式石室かどうか不明だが、復元の全長約1メートル、幅40センチ、高さ40センチという最小の石室を特色とする。天井石は現存3枚、奥壁は下段にこの古墳としては比較的大きな鏡石をすえ、その上に小石を積んだものであって、まったく後期の横穴式石室の構造と同様でありながらそのミニチュア版というにふさわしい。出土遺物は不明で、地元の人の話では人骨が2体分出土したという。あまり知られていない上、特に小さな規模である重要な終末期古墳と思われるので、私が昭和37年12月に踏査した記録を述べておく。

と記されている。 交野市史・考古編を参照 |

|

|

| 久保池の水辺のテラスで記念撮影 |

|

水辺のテラス付近の街並み風景 |

|

|

| 星田西・コモンシティより寝屋川方面を遠望する |

|

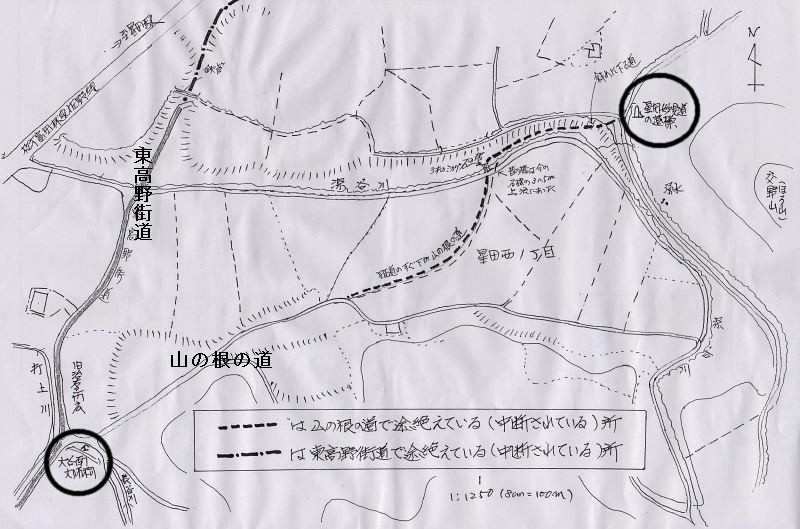

山の根の道(妙見道)と東高野街道との合流地点

長谷川と打上川(不朱川)との合流地点 |

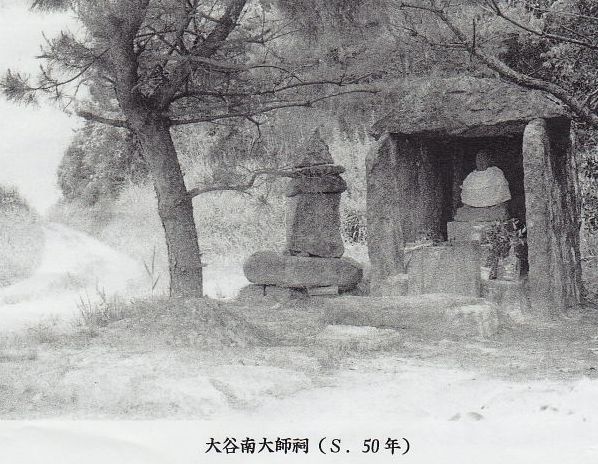

大谷南大師祠は星田西一丁目に所在。 古い地名では「強地」(きょうじ)、あるいは(こわじ)と呼んでいたよう、石造の祠で仏像は台石が別造で、石の丸彫であります。

寝屋川市打上から東高野街道が通じ、強地での東高野街道と山の根の道との分岐点にこの祠は位置しております。

(参考) 共同でお祀りしているお大師さん15基の内、木造10基、石造5基で構成しております。 |

|

左手の道が山の根の道 |

昭和50年頃の写真と見比べてください。大きな松の木が無くなっています。 |

|

|

山の根の道が向こうに見える交野山(かたのやま)の麓を通って星田の村中へと続きます 山の根の道が向こうに見える交野山(かたのやま)の麓を通って星田の村中へと続きます

|

|

| 深谷川を渡る石橋で道が中断されており、ぐるりと迂回して進むと道標に出会える! |

星田妙見道の道標

「大坂道」、弘化2年乙巳6月 南燈明講 願主 何某 |

|

星田妙見道と刻まれている (交野山(ほろ山)西南麓 |

|

深谷川の向こうは、東高野街道の途切れた道 |

深谷川 |

|

東高野街道を枚方富田林泉佐野線を越えて大谷地区にはいるとすぐ右側に古い門構えの南氏宅が見えてきます。

この南家は明治9年に、星田郵便局が郵便取扱所として開設されていたようであります。交野の一番古い郵便局とされております。(写真の電電公社の石碑は最近無くなっている) (交野郵便局は明治41年開設) |

|

写真の電電公社の石碑は最近無くなっている |

東高野街道の大谷地域の街並み

道路を境に西側が寝屋川市、東側が交野市です。 |

|

|

この地区には西尾家、河流家という有力者があって共に単独の墓地を持っております。

その中で特に西尾家の墓地の中に「竹才一口」と彫られた墓碑とも道標ともみえる石柱があります。

そしてこの「竹才一口」を「タケモトイモアライ」と読むのだそうです。

そして横の面に「すぐ 高野、大坂道」と刻んでいます。 |

西尾一族の墓 |

|

「竹才一口(タケモトイモアライ)」と彫られた墓碑とも道標ともみえる石柱 |

一口と書いて、いもあらいと読む。

<参考意見>

京都府久世郡久御山町東一口、また、西一口、は、「クミヤマチョウ東イモアライ」、また「西イモアライ」と読みます。一口、が、イモアライ、、、。

これは昔、久御山町の一口で洪水が頻繁に起き、疫病が流行した為、堤防を造り、お祓いをした、という事が由来となっています。清めることを「忌む(イム)」、お祓いは「祓い(ハライ)」、で、訛って「イモアライ」。

<WEB 巨椋池の難読地名より> <WEB 巨椋池の難読地名より>

かつての巨椋池の西岸あたりにあった「一口」という地名は「難読地名の王様」ともいわれています。「ひとくち」でも、「いちくち」でもなく、これで「いもあらい」と読み、現在でも、「東一口」「西一口」とに、その名を残しています。『平家物語』や『吾妻鏡』、『承久記』、『太平記』などの中世資料にも、その地名が記されており、淀とともに京都南部の攻防の要衝の地となった場所です。

なぜ「一口」は「いもあらい」と読まれるのでしょうか。一説には、「いもあらい」とは「いみはらい」(忌み祓い)の変化したものだといわれています。「忌む(斎む)」や「払う(祓う)」は、「身を清め、禍を払う」という意味を持っています。この「はらい」が「あらい(洗い)」に変化し、「いもあらい」となったと考えられます。

一口のあたりは湿地帯で、洪水が頻繁に起き、そのために疫病が流行ることもありました。その災いを「追い払う」ために、人々が捧げた祈りや願いがこの「一口」の名には残されているのではないでしょうか。

一口の集落は、かつては北・東・南の三方が巨椋池によって囲まれた場所にあり、村への出入り口は、西のただ一方でした。漢字の「一口」は、まさにこの立地条件を表し、「ひとくちのいもあらい」と呼ばれていたのが、後に「ひとくち(一口)」と書いただけで「いもあらい」と読まれる地名となったのではないかと思われます。

|

河流一族の墓 |

|

この東高野街道の中程、道の西側に格子戸の入った地蔵堂があります。外からは見えませんが、立派な厨子に地蔵尊を祀り、釈迦涅槃図が掛けられているそうです。

堂の横に延宝八年(1855)の銘が入つた愛宕燈籠があり、愛宕参りが盛んであつたようであり、又「火の用心」を呼びかけているようでもあります。又お堂の外に釣つてある鐘には弘化3年(1846)の銘があり、現代に残つているものとしては数少ないものです。 |

|

|

|

|

さきの南大師祠についで、ここも石製の祠であります。

毎年、弘法大師の命日、4月21日には近所の村人総出で立派な飾りつけをしてお祀りをしています。 |

|

寝屋川をわたると西角に大井川万吉の碑が立っています。 |

|

大井川万吉は、河内相撲から江戸相撲へと出世した強豪力士でこれを弟子たちが讃えた記念碑と思われる。

そして横面には「すぐ京、八はた」と彫られ、道標の役目もしていたようです。

|

|

|

|

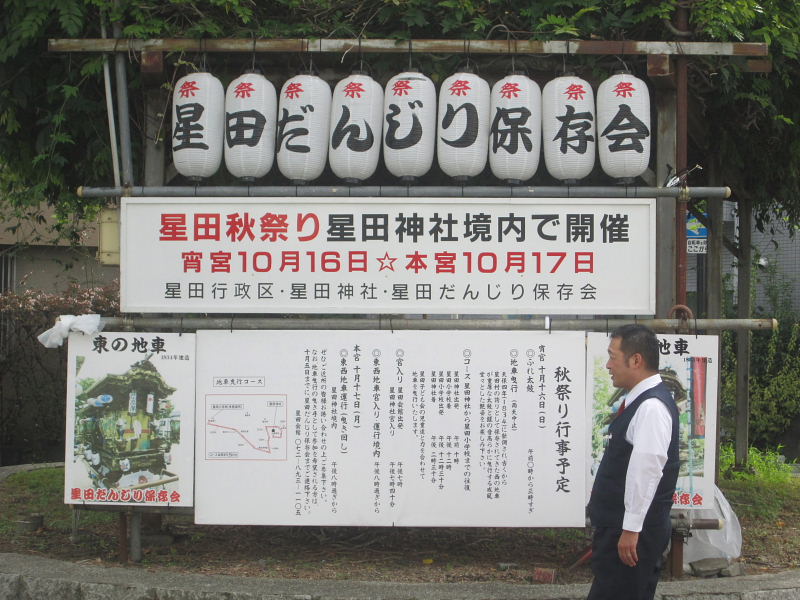

10月16日〜17日は星田神社の秋祭りで地車が曳行されます! |

星田駅にて解散、皆さんお疲れさまでした! |