<第120回> 令和4年7月定例勉強会

苦しみと楽しみ?生きる道とは? ②

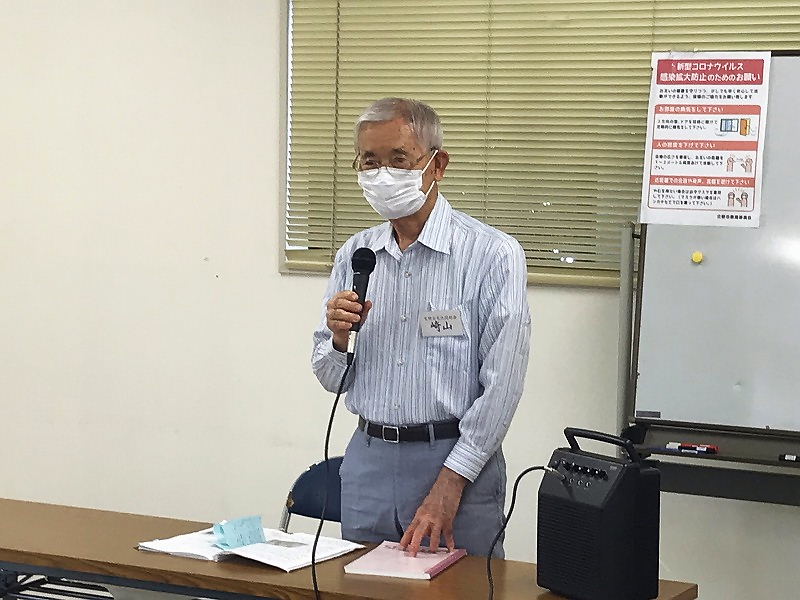

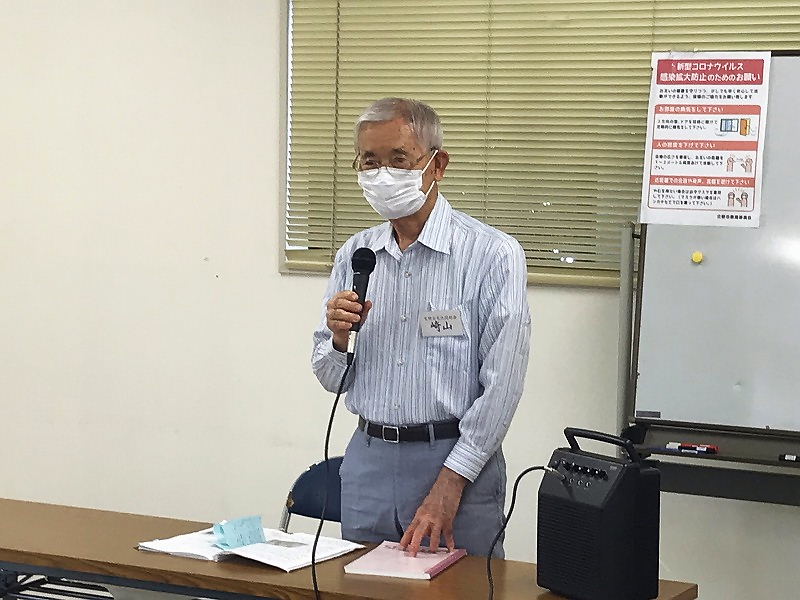

講師 : 崎山 竜男氏 (交野古文化同好会)

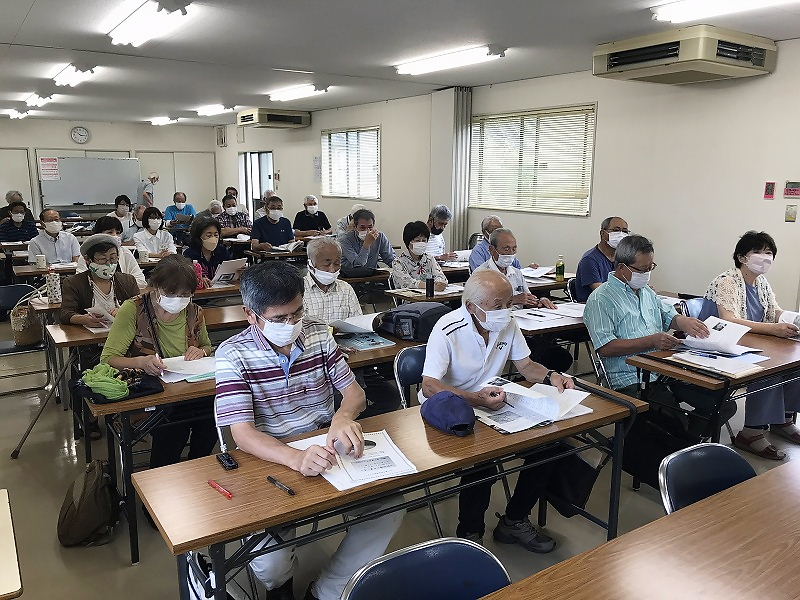

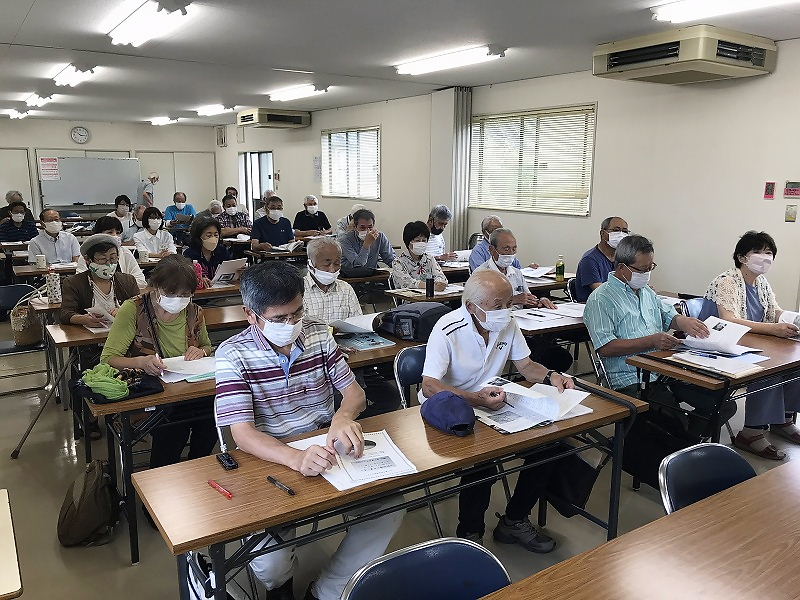

青年の家・学びの館 午前10時~12時 33名(会員30名)の参加 |

2022.7.23(土)午前10時、7月定例勉強会に33名が参加されました。

コロナ禍の中、感染拡大予防措置を取って4月より活動を再開して沢山の方々に参加いただきました。

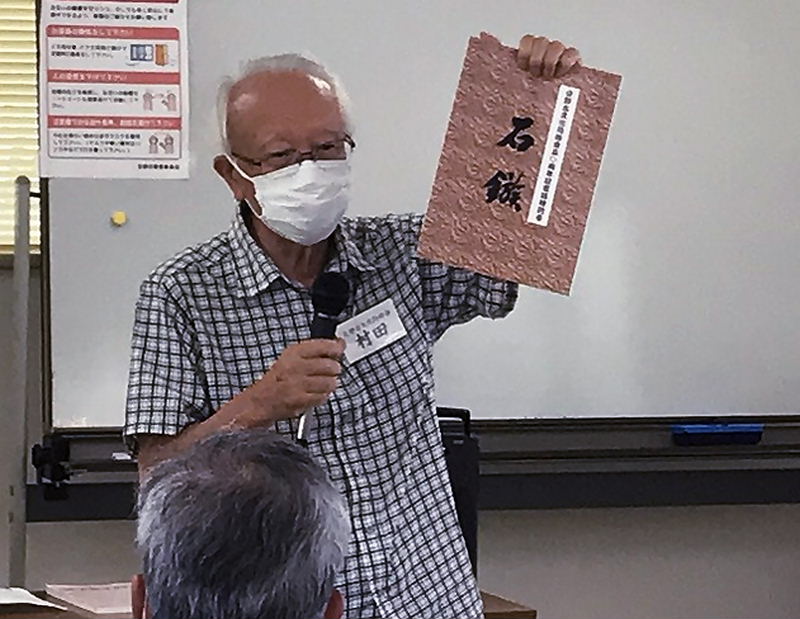

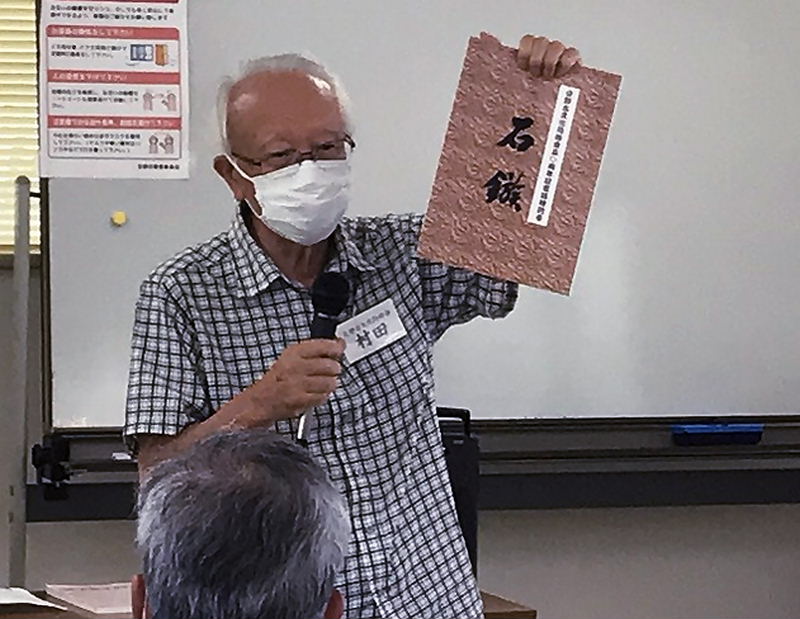

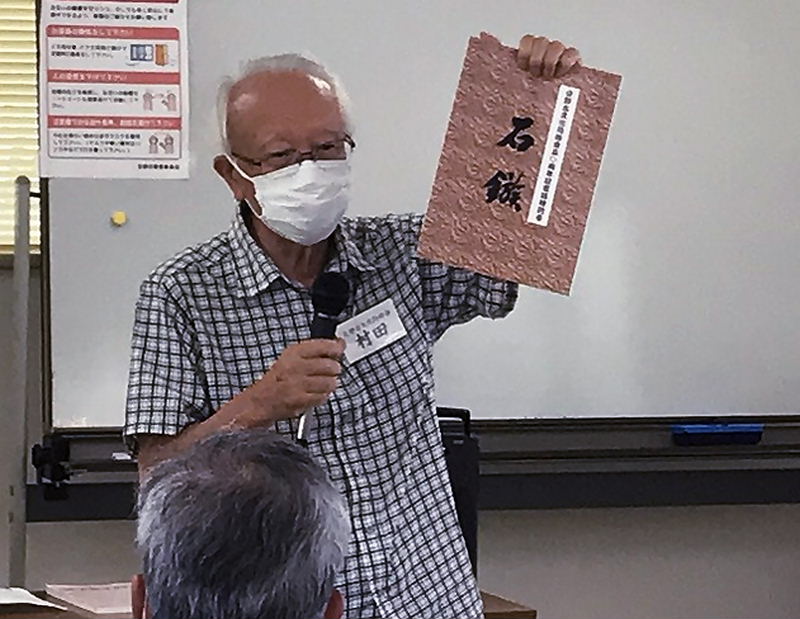

村田会長の挨拶で始まり、50周年記念事業としてこのたび、「50周年記念特別号(石鏃)」「50周年記念特別号・資料・史料集」を新規に発刊、「令和版 ふるさと交野を歩く(改訂版)を再版、「50周年記念ビデオDVD」と「交野の歴史DVD」を制作・配布しましたので、末永くご愛読いただくよう紹介と要請がありました。

今回の勉強会は、50周年記念誌の原稿として、崎山竜男氏よりご投稿いただきました原稿「仏教と人間の関わり」の表題を「お釈迦様の言葉に学ぶ」と改め「50周年記念特別セミナー」として、4月と7月の2回の勉強会に分け、第2回目が開催されたものです。

今回は、第1回目の復習と総纏めのお話を、約2時間分かりやすくご講演下さいました。纏めとして、崎山氏は次のように話されました。

「釈迦は、自分をよりどころとし、自分の心と向き合い、自分の心をしっかり見つめ、そしてそれを自力で向上させて行けと説きます。この釈迦の仏教は、不安に陥っている人が、自分の状況を正確に把握し、発想を転換し、そして新しく生きる道を見つけ出していくための力を与えてくれます。

そして、さらに重要なのは、世の出来事の虚偽を判断できるような叡智の眼を磨くという側面です。国民の一人ひとりが、正しい観察眼と判断力を持つことが求められています。

精神を集中すれば、この世の真実の姿が見えてくるという、ブッダの言葉、大切な指針となります。」

そして、最後に、

「私たちには、次々と色々な苦しみが襲い掛かってきます。釈尊は、瞑想により四諦の理を見つけて、苦には原因があり、その原因を滅することによって苦もまた滅すると説きました。私達も静かな所で瞑想を行い、おそいかかる苦しみを撃退致しましょう。」と、締めくくられました。

当日のテキストとして使用された「お釈迦様の言葉に学ぶ」は、講師の崎山氏が、膨大な資料と時間を使って読み解かれ、自分の言葉として著作されたもので、従来の同様の著作では味わえない、読みやすさと身近さを覚え、分かりやすい内容となっています。

皆様、どうぞゆっくりと時間をかけてお読み下さい。

そして、「人間とは如何に?」「苦しみを滅するには?」「自分とは如何に生きるべきか?」等を読み取って下さい。

※今回、講師の先生のご厚意により当日配布された「テキスト」と「追加資料」を掲載させて頂きました。

記して感謝申し上げます。

※「大乗仏教とは」につきましては、令和4年度の下期の事業として「勉強会を2回」実施する予定です。

どうぞご期待ください!

|

|

村田会長の挨拶 |

|

講師 崎山 竜男氏 |

|

|

|

人間とは? 自分とは? 生きる道とは? |

1.はじめに

2.仏教の誕生

3.ダンマパダと日本仏教の違い

今回は、オリジナル・原始仏教を中心に話を進めます。

大乗仏教については別の機会にお話ししたいと思います。

1.仏陀とはどのような人で、どうして仏教の開祖になったのでしょうか。

【仏陀の誕生 (家系図に基いて)】

① 若き日の王子と苦悩

② 王子の四門出遊

③ 出家と彷徨

④ 乳糜(にゅうび) 供養と悟り・仏陀の誕生

2.衆生済度への一歩

① 産声をあげた仏教 仏・法・僧

② この世は苦しみだらけ 一切皆苦

③ 自分を変える仏陀の考え

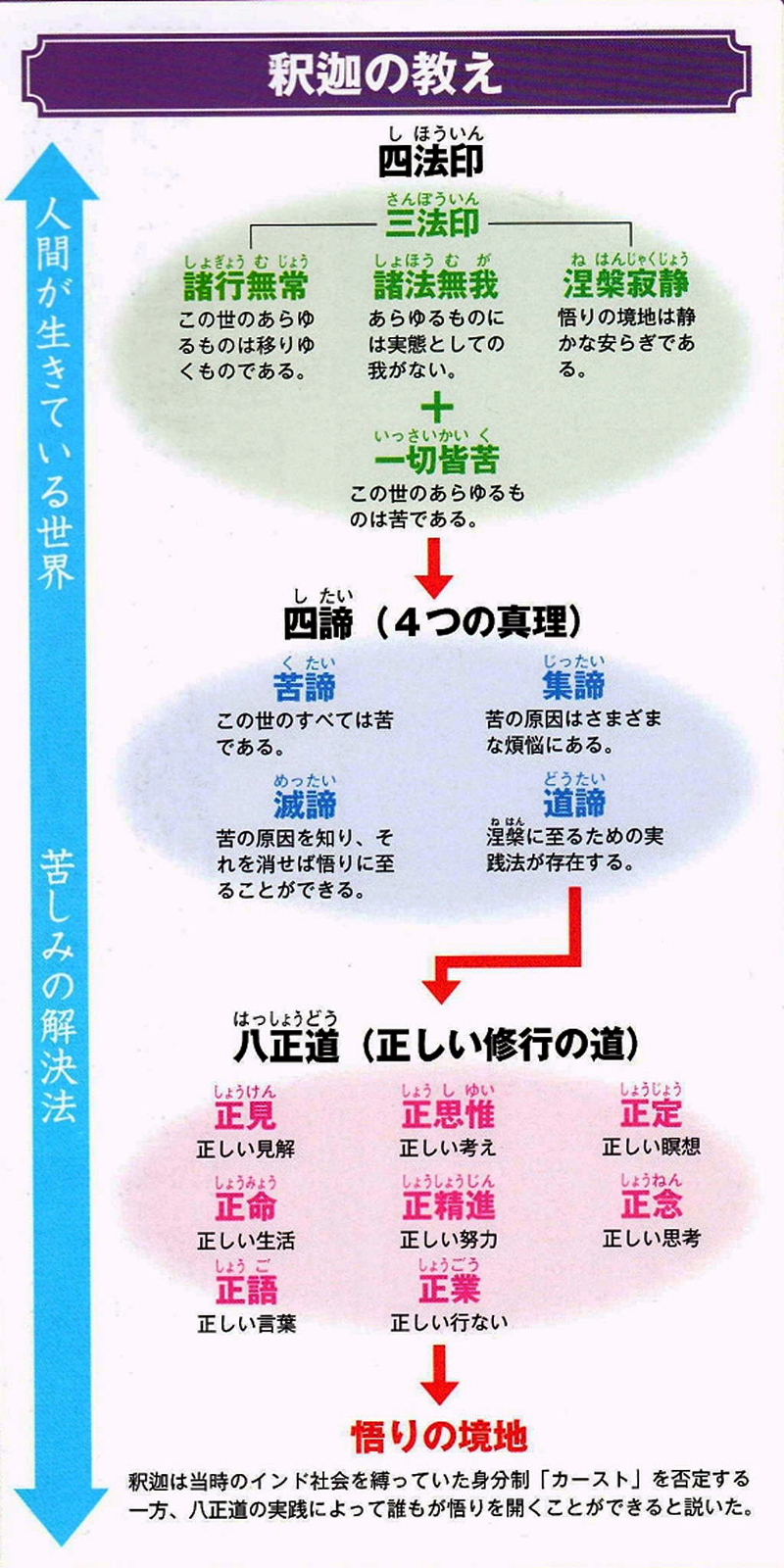

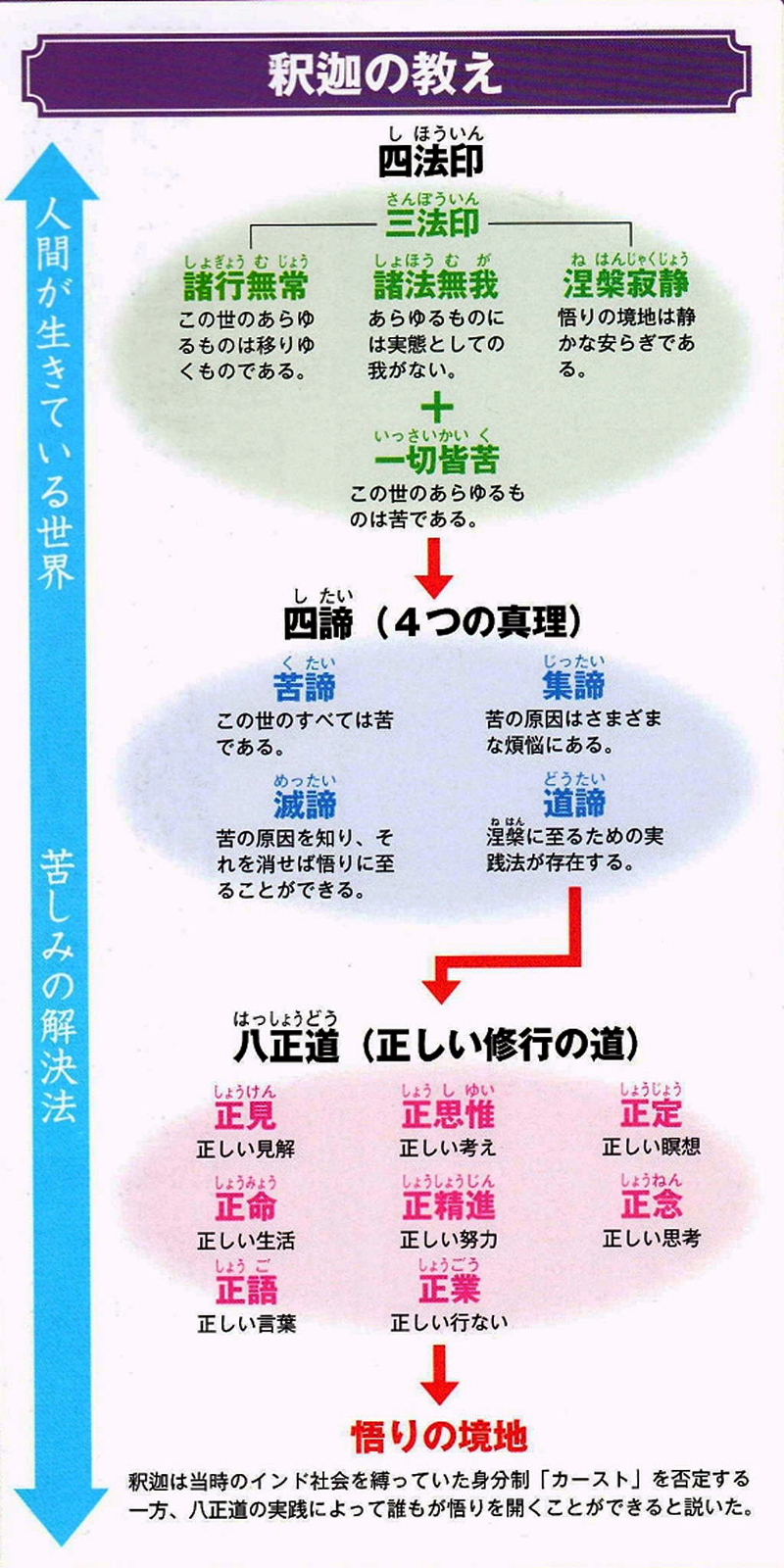

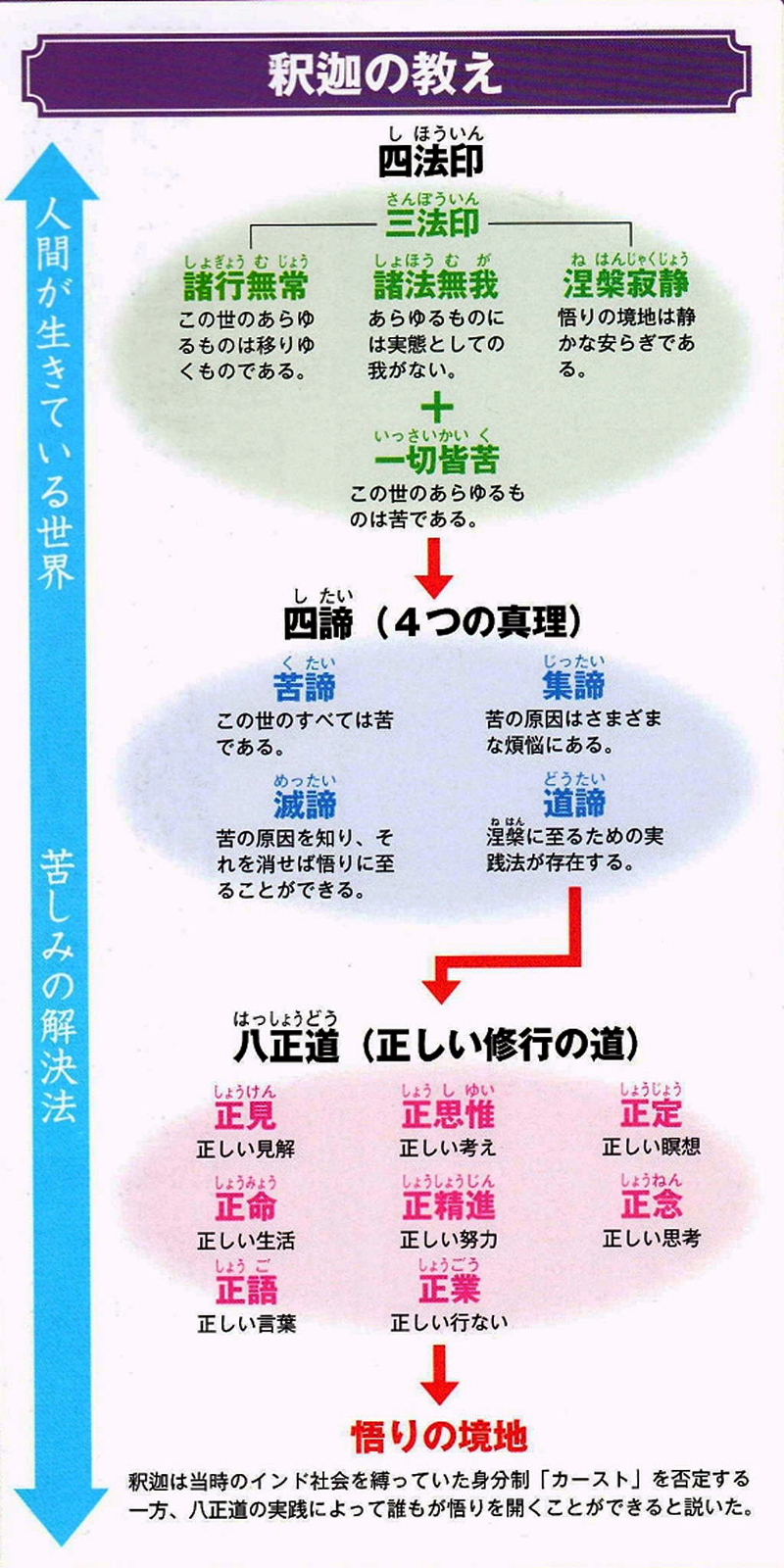

3.基本の真理 四諦・八正道

この世の真理には「苦諦」(くたい)・「集諦」(じったい)・滅諦」(めったい)・

「道諦」(どうたい)という四つの局面があります。

*苦諦とは、この世はひたすら苦しみであるという一切皆苦の真理。

*集諦は、その苦しみを生み出す原因が心の中の煩悩だとしること。

*滅諦とは、その煩悩を消滅させることで苦が消えるという真理。

*道諦は、煩悩を消滅させるための具体的な八つの道を実践すること。

八正道とは、人間の苦しみを取り除くには、誤った考えや欲望を捨て去るだけでなく、人格をも健全にしなければならない。その修行法と言えます。

具体的には以下の通りです。

一 、正見(しょうけん) 正しいものの見方

二、 正思惟(しょうしゆい) 正見に基づいた正しい考えをもつ

三 、正語(しょうご) 正見に基づいた正しい言葉を語る

四、 正業(しょうごう) 正見に基づいて正しい行いをする

五、 正命(しょうみょう) 正見に基づいてただしい生活を送る

六 、正精進(しょうしょうじん) 正見に基づいて正しい努力する

七 、正念 (しょうねん) 正見に基づいた正しい自覚をする

八、 正定 (しょうじょう) 正見に基づいた正しい瞑想をする

4.仏教は、病院と言われている

仏教の大きな特徴は、よりどころは自分自身

5.真理の言葉

この世は全て因果によって成り立っている

6.煩悩の成り立ち

① 煩悩のおおもとである無明とは

② 無明につぐ執着とは

③ 執着とはなぜ生まれるのでしょうか

諸法無我「自分」はどこにもない

7.仏塔の建立

ブッダの考えとは違い、世界にはブッダの骨を埋めた墓が存在し、

盛んに拝まれている。

8.サンガの効用

9.信仰より自己鍛錬 (自灯明、法灯明)

10.ブツダの教え 四つの柱

一切皆苦、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静

11.四苦八苦とは

生 苦 輪廻して生きなければならない。

老 苦 老いることは避けられない。

病 苦 病は避けられない。

死 苦 死は避けられない。

愛別離苦(あいべつりく) 愛する人ともいずれ別れる苦しみ。

怨憎会苦(おんぞうえく) いやな人とも会うくるしみ。

求不得苦(ぐふとくく) 欲望が満たされない苦しみ。

五蘊盛苦(ごうんじょうく) 体や心が思い通りにならないくるしみ

※纏めとして、崎山氏は次のように話されました。

「釈迦は、自分をよりどころとし、自分の心と向き合い、自分の心をしっかり見つめ、そしてそれを自力で向上させて行けと説きます。この釈迦の仏教は、不安に陥っている人が、自分の状況を正確に把握し、発想を転換し、そして新しく生きる道を見つけ出していくための力を与えてくれます。

そして、さらに重要なのは、世の出来事の虚偽を判断できるような叡智の眼を磨くという側面です。国民の一人ひとりが、正しい観察眼と判断力を持つことが求められています。

精神を集中すれば、この世の真実の姿が見えてくるという、ブッダの言葉、大切な指針となります。」

そして、最後に、

「私たちには、次々と色々な苦しみが襲い掛かってきます。釈尊は、瞑想により四諦の理を見つけて、苦には原因があり、その原因を滅することによって苦もまた滅すると説きました。私達も静かな所で瞑想を行い、おそいかかる苦しみを撃退致しましょう。」と、締めくくられました。 |

|

|

<50周年記念特別セミナー>

「 お釈迦様の言葉に学ぶ」PDF

PDF文書(テキスト)をダウンロードしてじっくりとお読みください! |

当日の追加資料

釈迦が活動したころのインドの状況 (以下資料として)

釈迦が誕生したのは、今から約二千五百年前の紀元前四百六十三年四月八日とされています。その前にインドでは、世界四大文明の一つであるインダス文明が栄えています。その担い手は、先住民族のドラビダ人だったとのことです。彼らは、メソポタミア文明を築いたシュメール人と深い関係を持っていたとのことです。

ところが、紀元前千五百年頃、インド・ヨーロッパ語族のアーリア人がこの地に侵入、パンジャブ地方に定住した。インド・アーリア人と呼ばれる人種となる。アーリア人は、先住民を駆逐し、インドを征服した。彼らは、被征服民を隷民と位置づけ、自らを最高位のバラモンとする身分階級制度をつくった。これを四姓(ししょう)制度といい、以下に示すとおりです。カースト制度とも言います。

バラモン(司祭) 神聖な職業 アーリア人が自らを位置づけた

クシャトリヤ(王侯武士) 政治力、武力などの権力を持つ

ヴァイシャ(農工商庶民) 商業や製造業につく一般庶民

シュードラ(隷民) 被征服民となった先住民族

バラモンは彼らの宗教儀礼によって、神々と会話し、神々を操るといわれ、それはバラモン教といわれ権威を振るった。現在インドに根付いているヒンドゥー教は、バラモン教の変化発展したものである。カースト制度は、現在の憲法では否定されているが、今でも影響を残しているようです。

苦しみの大本煩悩を断ち切るには

十二因縁とは ゼロから出発

物事は、無明から始まり、行(ぎょう)、識(しき)、名色(みょうしき)、六処(ろくしよ)、触(そく)、受(じゅ)、愛(あい)、取(しゅ)、有(う)、生(しょう)、老死(ろうし)と十二段階で完成すると言うのです。こうした言葉をならべても、なかなか理解しにくいので、結婚という一例をもって見ていきたいと思います。

ある所に男性、別の所に女性がおります。二人は出会うこともなく、全く無知の状態です。この二人が結婚するなんて、誰も考えられません。今の二人の間柄は「無明」と言えるでしょう。ところが、縁あって二人はお見合いをすることになりました。お見合いという行動が生じたので第二の「行」ということになりました。そこで二人共、どうも相手は自分には不似合いで、とても将来の相手とは考えられないと「識」れば、ふたりはもとの白紙に戻ります。

ところが二人の間に、何かが働いてもう少し付き合ってみようかとの意「識」が働きました。そこで二人は、次の十二因縁の第四へと進むことができました。ここを「識」に縁があって{名色}に進むと言います。二~三回交際してみて、それ以上縁がないと次の六処には進めません。

しかし、二人は気が合ってお互いをもっと知りたい。家族の「名」前や友人の「色(存在)」などです。これが「名色」に進んだことになります。そこで、何んだ、そうだったのかと、がっくりくれば、結婚話は名色の段階で終わります。

しかし、二人の間に、何かが働いて互に興味を示しました。男性は、相手の女性の目もと(眼)、美しい声(耳)、素敵な香水(鼻)、美味い料理(舌)、スタイル(身)、心配り(意)の六処(六入とも)に魅いられていきました。この段階が「六処」となります。

そばにいるだけでは満足しません。そっと「触」れてみたくなりました。こうした男性の行動を女性が「受」けとめてくれれば、二人は益々因縁が実っていきます。

しかし、女性が「受」け止めてくれなかったとしたら、二人の縁談は破れたことになるでしょう。女性が「受」け止めたとしたら、二人には「愛」が激しく燃え上がるでしょう。愛し合った2人が、すべて結婚するとは限りません。どうしても「愛」から、次の「取(どうしても自分のものに取ってしまいたい)」という因縁が結べない人がいます。このあたりを評して、甚深微妙(じんじんびみょう)で不可思量(ふかしりょう)、つまり思量することが不可能だということです。

二人は、八番目の「愛」から縁あって九番目の「取」にまで愛を高められてきました。相手の全てを「取」ってしまいたい、そういう状態です。十二因縁の十番目は「有」です。自分の所「有」にしてしまったというところです。結婚しても、子供が「生」まれない夫婦もあります。どうしても赤ちゃんがほしい、医者にかかるなどいろいろ手をつくしても生まれない。

これをどう説明するか。釈尊は、二人の間に赤ちゃんが「生」まれるという因縁が結ばれなかったと説明します。どういうわけか、二人の因縁は十番目の段階「有」でストップ。それがなぜストップしたのか。それも甚深微妙、推し量ることがむつかしいとします。十二因縁の最後が「老死」。「生」きるという因縁がほどけてしまったら、誰でも「老死」はまぬかれないということになります。釈尊と母マーヤーとの「生」きるという因縁は七日間しかありませんでした。

仏教考古学について

二千五百年以上に及ぶ歴史の中で、仏教の過去を研究する学問として仏教考古学があります。これは仏教関係の遺跡や遺物を考古学的方法によって研究し、仏教が人間社会とどのような関わりを持ちながら展開してきたか、その過程を研究することが目的とされています。その対象極めて多いようですが、大別すると主なものは以下の通りです。

1.仏 像 金銅仏、木彫り物、石仏、塑像(塑像)など。

2.経 典 写経、版経、納経、仏画など。

3.仏 具 梵鐘、鰐口、香炉、花瓶、火舎、六器、錫杖など。

4.仏 塔 重層塔、五輪塔、多宝塔、宝塔、宝篋印塔(ほうきょういん塔)、

宝珠塔など。

5.寺 院 伽藍配置、堂舎、瓦、礎石など。 |

|