| 平成28年度 青年の家 学びの館 午後1時30分~ 27年度実施報告及び会計報告・監査 28年度行事予定・予算案ほか 2016.4.23(土) 総会・講演会 出席者54名 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総会は、村田事務局長の司会・議長で始まり、議案審議に入り、27年度の古文化同好会の行事実施報告については高尾企画部長より、会計報告は梶幹事、会計監査は山下会計監査などが提案され承認されました。 続いて、28年度行事予定は高尾部長、予算案は梶会計幹事よりそれぞれ提案され承認されました。 立花会長より、古文化同好会の1年間を振り返り、歴史健康ウォーク・勉強会・バス旅行・文化祭の事業活動など、講師の皆様や参加頂いた会員の皆様のお蔭で大変充実した活動が出来たことに謝意が述べられ、今年も引き続き選任された役員の方々、会員の皆さんの一層のご協力ご支援をいただきながら皆さんと共々、交野古文化同好会をより発展させるよう頑張りたいと決意を述べられた。 引き続き記念講演会に移り、「江戸時代の農村・武士と農民」をテーマで橋本孝成先生よりご講演を頂戴して、28年度総会・講演会は無事終了致しました。 特に、今回ご講演頂きました橋本先生の「北河内の江戸時代の農民と武士の歴史変遷」について大変詳しくお話頂き、参加された多くの皆さんから好評を頂戴しました。 ※講演会の内容を掲載するに当たり、講師のご厚意で当日配布されたレジメ関連の資料など 参照させて頂き、記して感謝申し上げます。 また、講演会の内容の取りまとめにつきましては、大変お忙しい中、高尾秀司様に 大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1.日時 平成28年4月23日(土) 13:30~ 2.場所 学びの館 総会次第 1) 開会の挨拶 2) 平成27年度の行事報告 3) 平成27年度・会計決算報告 4) 平成27年度・会計監査報告 5) 平成28年度・会長挨拶 6) 平成28年度の事業計画案及び予算案 7) 閉会の挨拶 総会後、特別講演会 演題「江戸時代の農村・武士と農民」 講師; 橋本孝成氏(摂南大学) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 演題 「江戸時代の農村・武士と農民」 講師; 橋本孝成氏(摂南大学) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

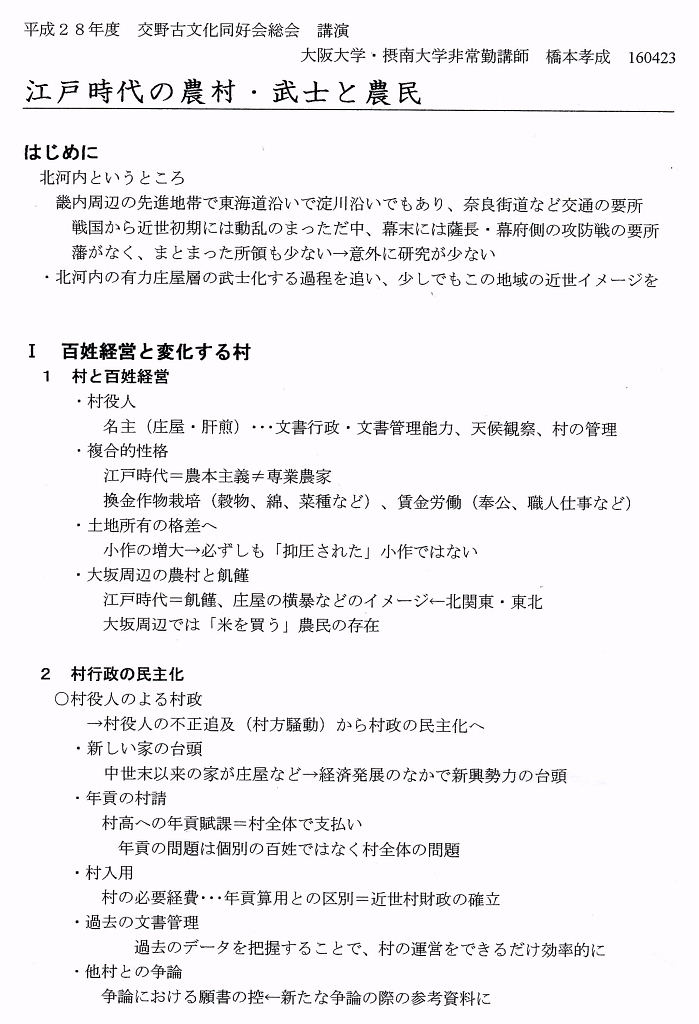

| 「江戸時代の農村・武士と農民」 講演概要 はじめに 北河内というところ Ⅰ.百姓経営と変化する村 1.村と百姓経営 村役人、複合的性格、土地所有の格差へ、 大阪周辺の農村と飢饉 2.村行政の民主化 村役人による村政 3.村支配と豪農 村役人の資質 -中間支配層ー Ⅱ.北河内の領主・旗本永井氏と豪農層 1.旗本永井氏 2.「仕送り方」体制 3.大庄屋制 4.大庄屋から惣代制へ Ⅲ.豪農層の由緒と武士化 1.5人衆の関係性 2.家臣(武士)化する豪農層 ・領主への家臣化(橋川・宇野) ・別ルートでの武士化(中西分家) ・家臣化への背景 3.幕末期の豪農層 各家の幕末維新 おわりに |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| はじめに 北河内というところ 畿内周辺の先進地であり東海道沿いで淀川沿いでもあり、奈良街道などの交通の要所でもありました。戦国から近世初期には動乱のまっただの中にあり、幕末には薩長・政府側の攻防戦(戊辰戦争)の要所でもありました。徳川時代には大坂は幕府領であったため、大坂城代の管轄となり、藩が無く、まとまった所領も少なく、意外と研究がすくない。ここでは北河内の有力庄屋とその武士化する過程を追いこの地域の近世イメージをさぐってみたいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ⅰ百姓経営と変化する村 1. 村と百姓経営 ・村役人 「名主」(庄屋・肝煎りということもある) 名主(庄屋)はまず文書解読が出来、文書管理能力がないと勤まらない。それ以外に天候 管理(旱魃、台風などの情報)過去のデータの管理などがおこなえないと役職は勤まらない。 ・複合的性格 江戸時代、農本主義といわれるが実際には米以外に換金作物として棉、菜種など収入の 多い作物の栽培も行っており、また出稼ぎとして奉公に出たり、職人の仕事に出て行ったり して収入を得ていた。 ・土地所有の格差へ 17世紀になると農民が定着するようになり耕作面積も増え(新田開発)土地持ちの百姓 (本百姓)、土地を持たない小作もふえるが、かならずしも抑圧された小作ではなかったよう。 ・大坂周辺の農村と飢饉 江戸時代には飢饉が多く、庄屋(名主)の横暴などのイメージが強いがかならずしもそうでは なかったようである。大坂周辺ではそんなに貧しくなく「米を買う」農民もいたようである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2. 村行政の民主化 〇村役人による村政 →村役人はお上の意向は勿論、百姓の意向も反映させ、又村役人の不正の追及 (村方騒動)など民主化も進んでいたようである。 ・新しい家の台頭 中世末以来の有力な家が庄屋を務めるが、経済の発展のなかで新興勢力の台頭など がみられる。 ・年貢の村請 村へ一括して年貢の賦課がなされ、庄屋等の役員らが村全体で支払う。 その後各百姓に割り当てて徴収した。 年貢の問題は個別の百姓ではなく村全体の問題として取り組む。 上納金、年貢以外に取られる場合もある ・村入用 村の入用金は村の必要経費として認められていた。年貢算用とは区別されていて、 近世村財政が確立されていた。 {年貢算用とは、村単位に賦課された年貢課役に基づき村役人が各農民の持ち高に 応じて負担する額を示したもの} ・過去の文書管理 過去のデータを把握することで、村の運営を出来るだけ効率的におこなっていた。 ・他村との論争 他村との争いは日常茶飯事として起こっていた。特に水争い、境界についての争い等 争論における願書の控えなどを、過去の資料などを確実に保存することによって新たな 争論の際に有利に働くように参考資料として重視された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

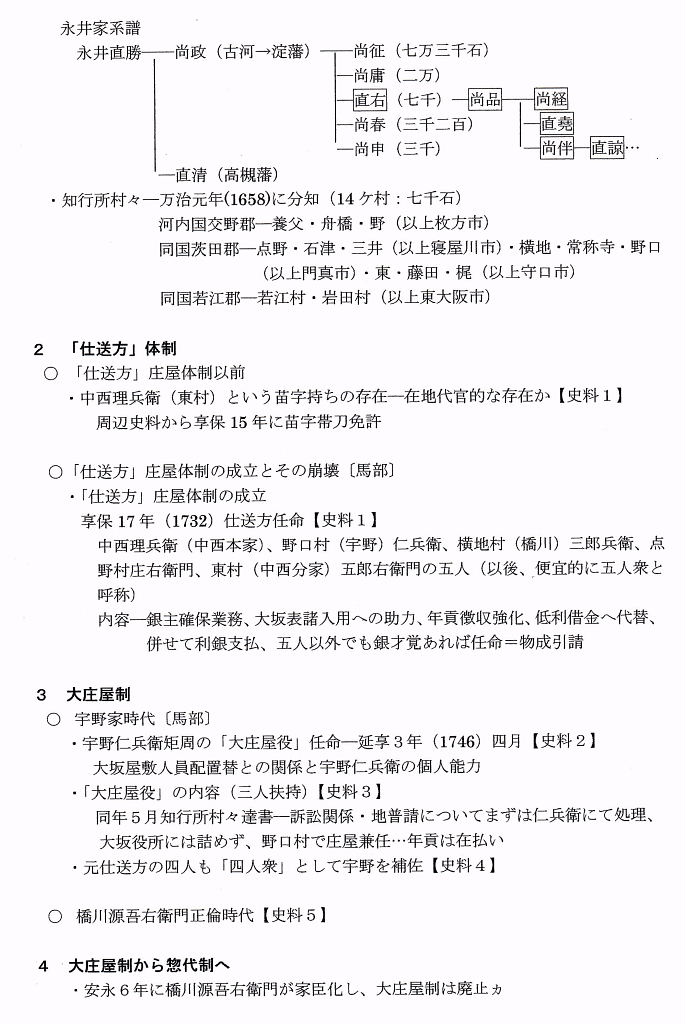

| 3. 村支配と豪農 〇村役人の資質―中間支配層としての考察 領主から任命されるために領主の意志の尊重、反面村民からの要望の聞き入れや不満に よる抵抗などの処置 ・中間層としての資質 一方地域における「領主的」な存在になることもあり、大きな財力によって村及び地域の よりどころとして隠然たる影響力を持つ場合もある。 ・由緒と歴史 開発による古墳や遺物の発見などにより「日本」の意識と自国の歴史への視線がめばえる。 また「名所図会」など地誌も多数発行され、地域の歴史への注目度もたかまっていった。 ・争論における由緒 水争いなどの場合どちらが由緒(現在までの争いの裁定をきろくしたものが有力な証拠と なった)を持っているかが争点になった。 また、争いを有利に進める為偽造することもあったよう。 「注」 椿井文書のように偽文書作成集団の存在が知られている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

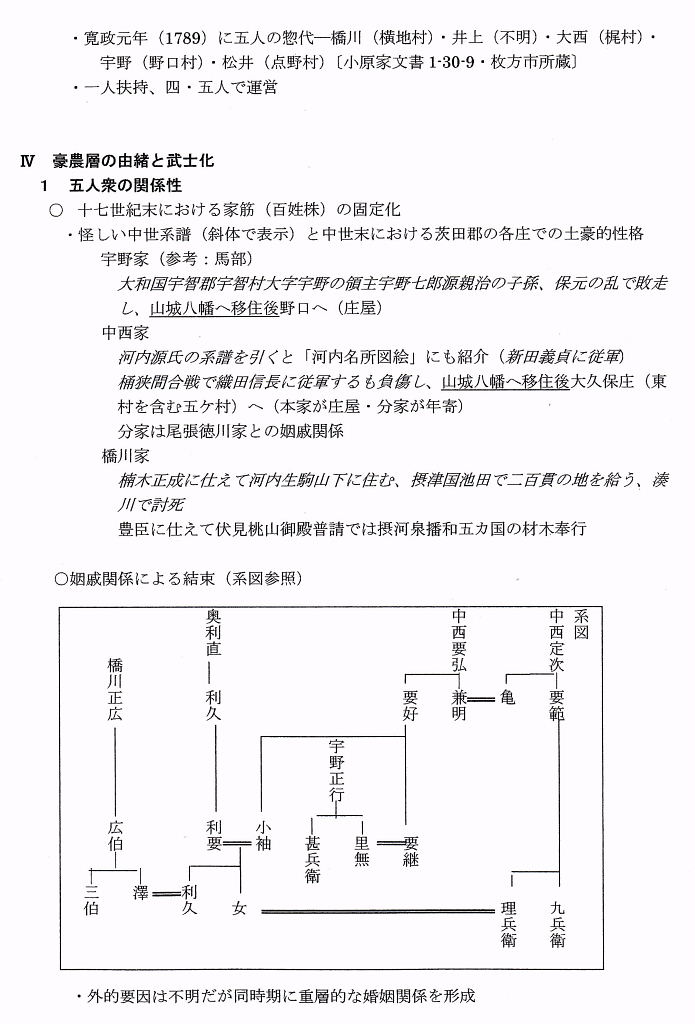

| Ⅱ. 北河内の領主・旗本永井氏と豪農層 1. 旗本 永井氏 (淀川の管理もおこなった) 旗本永井知行所(7千石)の有力庄屋として中西家、宇野家、橋川家があげられる 永井家系譜 知行所内の村々を万治元年(1658)に14ケ村:7千石に分知 (分知・・土地の一部を分けあたえること) 河内国交野郡―養父・舟橋・野(以上枚方市) 河内国茨田郡―点野・石津・三井(以上寝屋川市) 横地・常称寺・野口(以上門真市) ・東・藤田・梶(以上守口市) 同国若江郡―若江村・岩田村(以上東大阪市) 「注」 知行所とは、通常、大名は「藩領」や「領地」と記しますが、旗本は大名にくらべて権限が 小さく土地を領有するという実態がない(城を持たない)ために、知行(領地)を与えられて いる意味から「知行所」とよばれます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

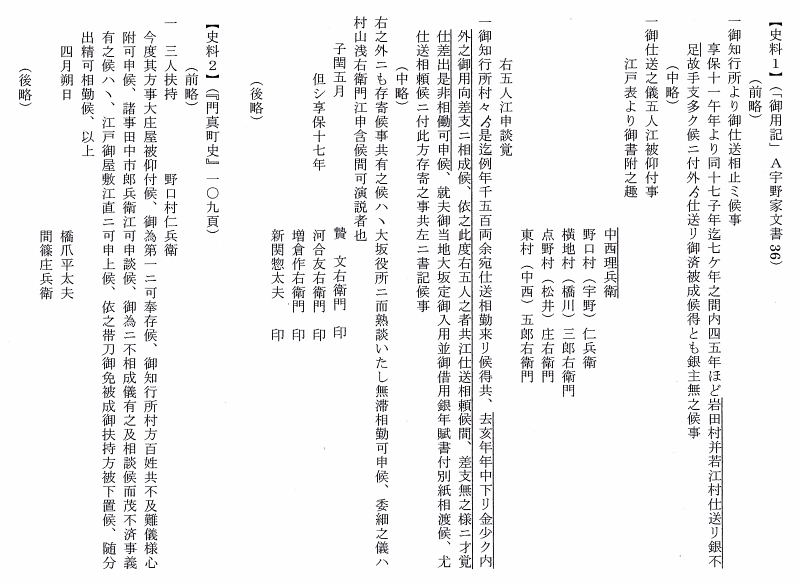

| 2. 「仕送方」体制 (仕送方・・旗本永井氏が銀を賄うために、知行所内の豪農に大坂の商人から銀を借りさせる ために設けた役職です。名誉を与える代わりに銀を借りさせるある意味、虫の良い話です。) 〇 「仕送り方」庄屋体制以前はどうであったか 中西利兵衛という苗字持ちが存在(享保15年・1730年に苗字帯刀が許されている) 在地代官的な存在であったよう。土地を担保にして大商人から金を借りて旗本に金を納めていた。 〇「仕送方」庄屋体制の成立とその崩壊(馬部氏) ・「仕送方」庄屋体制の成立 享保17年(1732)に次ぎの人々が仕送方に任命されている。{資料1} 中西理平衛(中西本家)、野口村の宇野仁平衛、横地村の橋川三郎兵衛、 点野村庄右衛門、東村(中西分家)五郎右衛門の五人(以後、便宜的に五人衆と呼称) ・役目の内容 銀主(借入先)確保業務、大坂表諸入用への助力、年貢徴収強化、低利借金へ代替、 併せて利銀支払、以上の5人以外でも才覚があれば任命=物成引請(年貢徴収業務の 引請のことか)  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

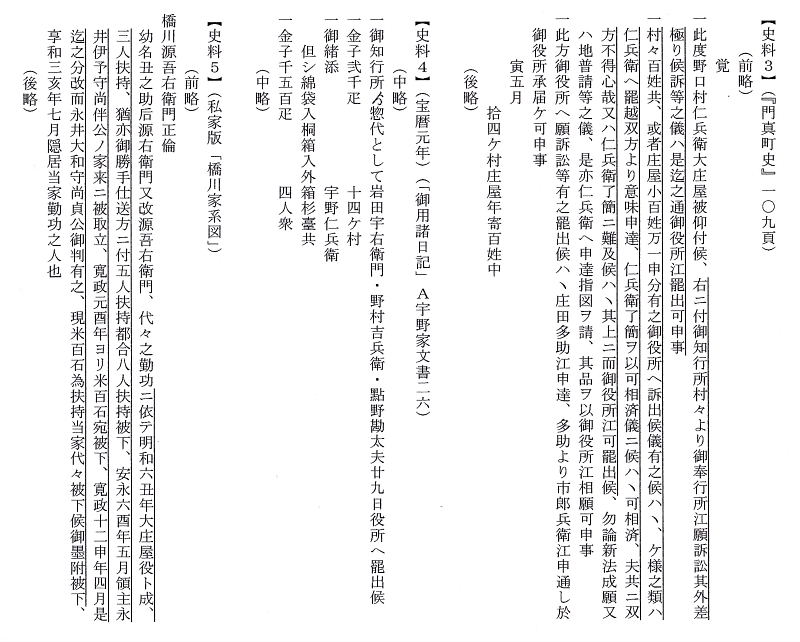

| 3. 大庄屋制 ○ 宇野家時代(馬部氏) ・宇野仁兵衛矩周の「大庄屋役(簡単な政治も行う)」任命 享保3年(1746)4月{資料2} これは大坂屋敷人員配置替との関係と宇野仁兵衛の個人能力による ・ 「大庄屋役」(三人扶持)の内容・{資料3}・ (扶持とは助ける、援助するの意から武士が米などを支給して家来や奉公人を抱えおくこと、 またはその支給する米をいう。年間に米を5俵支給することを一人扶持という) 延享3年5月、知行所村々達書(たっしがき)(書面での伝達,あるいは、口頭で 申しわたすこと)・・訴訟関係・地普請については、まずは仁平衛にて処理、大坂役所 には詰めず、野口村にて庄屋が兼任 年貢は在払い (在払いについて・・年貢は通常中央市場に廻送されるのが普通であるが畿内の小藩、 旗本領では市場に送らず、所領村々で販売・商品化する場合がみられた。 こうした年貢米処分制度を一般に在払い,在郷払いと呼ぶ) ・元仕送方の四人も「四人衆」として宇野を補佐{資料4} 〇 橋川源吾右衛門正倫時代{資料5} 代々の勤功により明和6年(1769)大庄屋役となり、さらに安永6年(1777)5月 領主永井家の家来にとりたてられている。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4. 大庄屋制から惣代制へ ・安永6年に橋川源吾右衛門が家臣化し、大庄屋制は廃止されたか、 ・寛政元年((1789)に5人の惣代(よくわからないが地域の代表?)が任命されている。 橋川(横地村}・井上(不明)-大西(梶村)・宇野(野口村)・松井(点野村) (小原家文書1-30-9・枚方市所蔵) ・一人扶持 4.5人で運営していた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

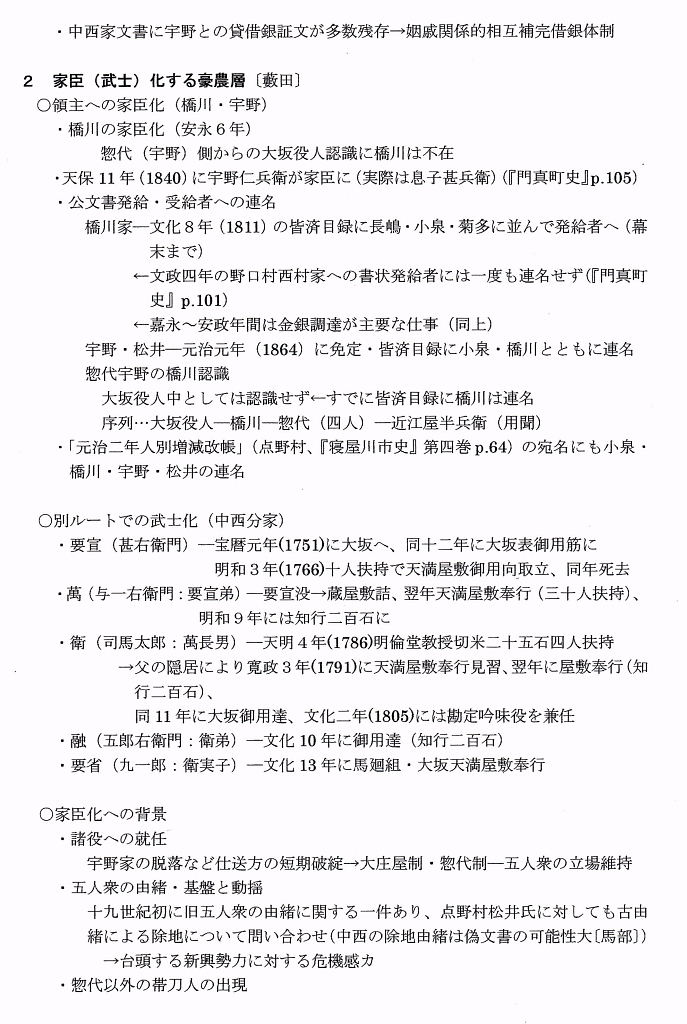

| Ⅲ. 豪農層の由緒と武士化 1. 五人衆の関係制 (五人の惣代のことか・年代を経るにつれ惣代は代わっている) 〇しかし17世紀末には家筋(百姓株)は固定化している ・中世末には茨田郡の各庄では土豪的性格を帯びてくる。 しかし各氏の系譜は偽装された可能性がたかい。( )内 宇野家(参考:馬部) (大和国宇智村大字宇野の領主宇野七郎源親治の子孫、 保元の乱で敗走し)山城八幡へ移住後野口へ(庄屋) 中西家 (河内源氏の系譜を引くと「河内名所図絵」にも紹介 新田義貞に従軍 桶狭間の合戦で織田信長に従軍するも負傷し)、 山城八幡へ移住後大久保庄「東村を含む5カ村」へ。 本家が庄屋・分家が年寄。分家は尾張徳川家と姻戚関係にある 橋川家 (楠木正成に仕えて河内生駒山下に住む、摂津国池田で二百貫の地を給う、 湊川で討死)豊臣に仕えて伏見桃山御殿普請では摂津泉播和5カ国の材木奉行 〇姻戚関係による結束(系図参照) ・外的要因は不明だが同時期に重層的姻戚関係を形成 ・中西家文書に宇野家との貸借銀証文が多数残存→姻戚関係的相互補完借銀体制がみてとれる 例えば 同族の借入の場合、金額のみ記入して、利息、返済期限を書いてないものもある 中西家、橋川家、宇野家間 又豪農・親戚同志で代借(かしかり)をする 親戚関係を結ぶことによって生き延びる手段とする |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2.家臣(武士)化する豪農層(藪田) ○領主(永井家)への家臣化 (橋川家・宇野家の例) ・橋川の家臣化(安永6年・1777) 惣代(宇野)側からの大阪役人認識に橋川不在 ・天保11年(1840)に宇野仁兵衛が家臣になる(実際は息子甚兵衛)(門真町史P.105) ・公文書発給・受給者への連名 橋川家―文化8年(1811)の皆済目録に長嶋・小泉・菊田にならんで発給者へ(幕末まで) (皆済とは年貢納入による領主が発行した受領書のこと) 文政4年(1821)の野口、西村家への書状発給者には一度も連名せず(門真町史) 嘉永~安政年間は金銀調達が主要な仕事(同上) 宇野・松井―元治元年(1864)に免定・皆済目録に小泉・橋川とともに連名 惣代宇野の橋川認識 大坂役人中としては認識せず←すでに皆済目録に橋川は連名 序列・・大坂役人―橋川―惣代(四人)-近江屋半兵衛(用聞) ・「元治二年人別増減改帳」(1866)(点野村・寝屋川市史)の宛名にも小泉・橋川・松井の連名 ○別ルートでの武士化(中西分家) ・要宣(甚右衛門)-宝暦元年(1751)に大坂へ同12年に大坂表御用筋に 明和3年(1766)十人扶持で天満屋敷御用向取立 同年死去 ・萬(与一右衛門:要宣弟)-要宣没→蔵屋敷詰,翌年天満屋敷奉行(三十人扶持)、 明和9年には知行二百石に ・衛(司馬太郎:萬長男)-天明4年(1786)明倫堂教授切米二十五石4人扶持 →父の隠居により寛政3年(1791)に天満屋敷奉行見習、 翌年に屋敷奉行(知行二百石) 同11年に大坂御用達、 文化2年(1805)には勘定吟味役を兼任 ・融(五郎右衛門:衛弟)-文化10年に御用達(知行二百石) ・要省(九一郎:衛実子)文化13年に馬回組、大阪天満屋敷奉行 〇家臣化への背景 ・諸役への就任 宇野家の脱落など仕送方の短期破綻→大庄屋-惣代制―五人衆の立場維持 ・五人衆の由緒・基盤と動揺 十九世紀初に旧五人衆の由緒に関する一件あり、点野村松井氏にたいしても古由緒に よる除地について問い合わせ(中西の除地由緒は偽文書の可能性大{馬部}) →台頭する新興勢力に対する危機感か (除地とは江戸時代、領主により年貢免除の特権をあたえられた土地のこと) ・惣代以外の帯刀人の出現 文政4年(1821)野口村西村家が永代帯刀御免 ←惣代中による調達不可につき、西村へ融通依頼(引き換えに永代帯刀がゆるされる) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3.幕末期の豪農層 ○ 各家の幕末維新 在地派―宇野家・・門真に残る 上京・離村派―橋川家・・領主に従い上京、講武所に出仕、明治期には陸軍に所属。 アルコール製造・西洋ローソク製造の二度の失敗で家産売却 分離生存派―中西分家・・文久期に名古屋在住家(尾張家家臣)と東村在住家に分離 →武士と農の両道を維持する目的か (武の中西家は滅び、豪農中西家は残る) 尾張藩家臣家は氏族没落の道→北海道開拓(屯田)に参加、挫折 東村在住家―家産を維持しつつ戦後へ おわりに ・領主が比較的不在の地域における豪農の役割 領主側からの期待と家の格→武士化 ・近代名望家の活躍にも影響? 初期村政では村長選挙で大荒れの地域もあったもよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 秋山国三「旗本の地方支配と郷士層」(『近畿郷士村落の研究』、同志社大学人文科学研究所、1964年)、朝尾直弘「十八 世紀の社会変動と身分的中間層」(『日本の近世』10、中央公論社、1998年)、大国正美「旗本渡辺氏の在地代官と中筋 陣屋」(『たからづか』18、2001年11月)、同「旗本青山氏の在地代官・森田久右衛門」(『たからづか』19、2002年11 月)、川村優『旗本知行所の研究』(思文閣、1988年)、同『旗本知行所の支配構造』(吉川弘文館、1991年)、同『旗本 領郷村の研究』(岩田書院、2004年)、熊谷光子「畿内。近国の旗本知行所と在地代官」(『日本史研究』428、1998.4)、 同「近世畿内の在地代官と家・村一類型化の試み一」(『市大日本史』第四号、2001.5)、同「畿内近国旗本知行所の在地 代官と『村』,地域」(『歴史学研究』755、2001.10)、久留島浩「直轄県における組合村―惣代庄屋制について」(『歴史 学研究』1982大会、1982.11)、塩野芳夫「幕末期における中農層の動向」(『ヒストリア』10、1954年、志村洋「近世 後期の地域社会と大庄屋制支配」(『歴史学研究』1999年度大会特集号、1999年11月)、常松隆嗣「近世後期における 豪農と地域社会」(『ヒストリア』163、1999年1月)、同「近世後期における北河内の豪農」(『史泉』95、2002年1月)、 馬部隆弘「史料紹介『旗本永井家知行所御用記録』」(『枚方市史年報』6、2003.6)、同「大阪府枚方市所在三之宮神社 文書の分析」(『ヒストリア』194、2005年3月)、同「偽文書からみる畿内国境地域史」(『史敏』2、2005年4月)、福 島雅蔵『幕藩制の地域支配と在地構造』(柏書房、1987年)、同『近世畿内政治支配の諸相』(和泉書院、2003年)、福 山昭『近世農民金融史の構造』(雄山閣、1975年)、町田哲「泉州一橋領知における惣代庄屋について」(『ヒストリア』 178、2002年1月)、藪田貫「近世の民衆像」(『ヒストリア』150、1996年3月)、同「兵と農のあいだ」(『歴史評論』 593、1999年9月)、山崎隆三『地主制成立期の農業構造』(青木書店、1961年)、若林淳之『旗本領の研究』(吉川弘文 館、1987年)、渡辺尚志『近世の豪農と村落共同体』(東大出版会、1994年)、『F]真町史』(1962年)、『寝屋川市史』 第四巻(2000年)、拙稿「近世における『武』へのまなざし」(『史敏』2、2005年4月) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

守口市大久保町4丁目2番26号 もりぐち歴史館 旧中西家の守口市のホームページ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中西家は、同家の系譜によると清和源氏の流れをくみ「太平記」や「河内名所図会」に、名をみせています。また、近世初期に尾張徳川家と姻戚関係を持ったことから、代々尾張藩大坂御屋敷奉行などの要職についていました。 旧中西家住宅の主屋は、弘治元年(1555)に建てられ、元和2年(1616)と寛政5年(1793)にそれぞれ再建されたもので、式台付きの大玄関や両開きの大戸口、馬に乗ったまま出入りできる大門などに武家屋敷としての構えを見せています。 武家屋敷が農村地域にあり現存していることはまれなことから、主屋と大門の2棟が、平成10年2月に守口市指定有形文化財「建造物第1号」に指定されました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「江戸時代の農村・武士と農民」 レジメ集 橋本孝成氏(摂南大学) |

|---|

|

|

|

|

|

|

|

|