| 平成30年2月定例勉強会 古文書から読み解く 江戸時代の訴訟 ー交野の水争いの1件記録をもとにー 西川 哲矢氏(交野市教育委員会) 青年の家・学びの館 午前10時~12時 25名(会員24名)の参加 |

| 2018.2.24(土)午前10時、2月定例勉強会に25名が参加されました。 高尾部長の司会で始まり、立花会長の挨拶の後、講師の西川哲矢氏より「古文書から読み解く、江戸時代の訴訟=交野の水争いの一件記録をもとに=」をテーマで、鎌田水論の古文書史料を基に古文書を読み解きながら詳しく解説されました。 (講演会の概要) 「古文書から読み解く 江戸時代の訴訟 ―交野の水争いの一件記録をもとに―」 1.村の古文書から歴史を読み解く 2.江戸時代の訴訟 3.史料 -鎌田水論1件日記 ① 水争いの背景 ② 星田村の主張の概略 ③ 私部村はじめ川下の七か村の主張の概略 ④ 訴訟手続きの概略 ⑤ 訴訟の流れ ⑥ 取り決め内容の概略 ⑦ ポイント(まとめ) 4.古文書を読み解く為の用語集 ※ 今回、HPに掲載するにあたり、講師の西川先生のご厚意により 当日配布された「レジメ」及び史料集などを参考にさせていただきました。 記して感謝申し上げます。 参考資料:交野市史ほか |

| 当日、配布された「レジメ」と「資料編」、「用語集」を PDFにて添付します。ご参照ください!(一部修正) |

| 1.レジメ 古文書から読み解く 交野の水争いの記録 2.レジメ 水争いの記録 史料編 3.水争いの記録 用語集 |

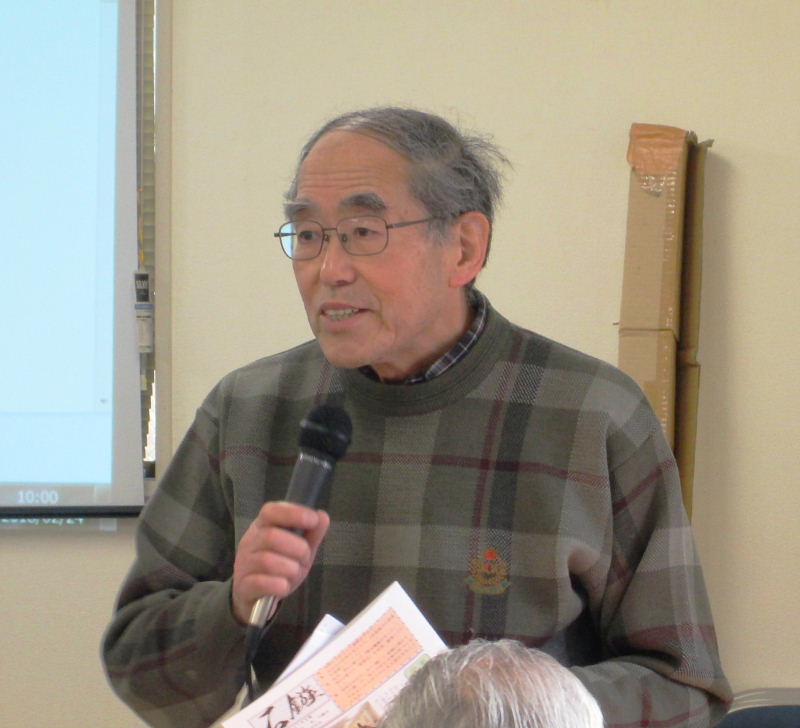

講師 西川 哲矢氏(交野市教育委員会) |

立花会長 挨拶 |

高尾部長の挨拶 |

高尾部長より西川氏の紹介 |

|

|

|

|

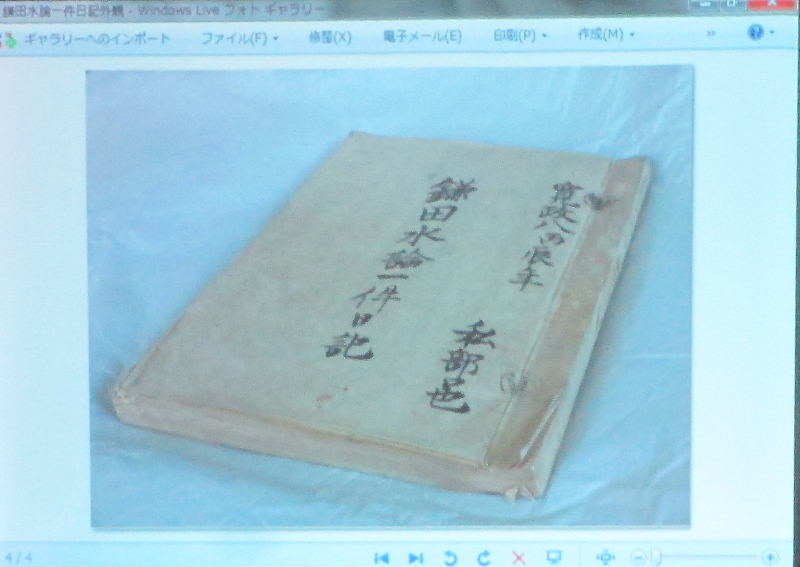

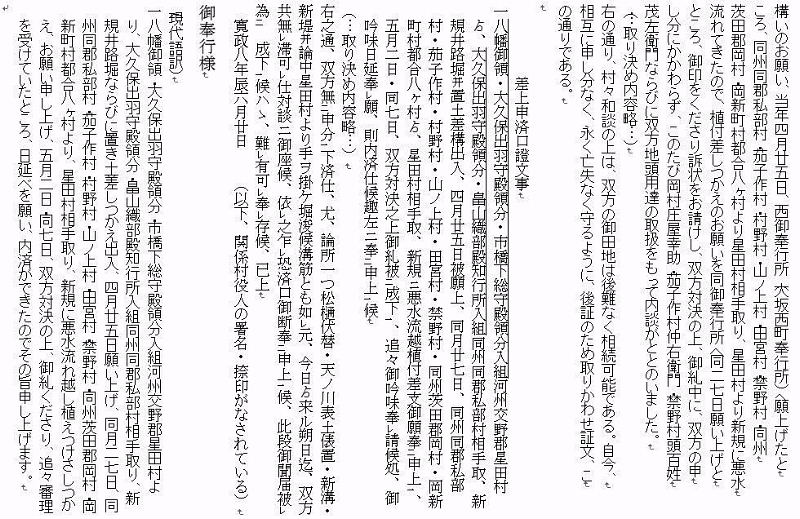

鎌田水論1件日記 |

ー交野の水争いの1件記録をもとにー 交野古文化同好会勉強会 平成30年2月24日(土) 報告者:西川哲矢氏 (専門:法制史) |

| 交野市では、市民の皆様から寄贈あるいは寄託を受けた古文書を多数保管致しております。これらはいずれも交野の歴史を知るうえで大変貴重な史料です。そこには、往時の社会や制度、産業、文化、習俗はもちろん、その時代に生きた交野の先人たちの生きざまをも反映しているように思います。文化財係では、古文書の保管・整理作業をおこなっており、今回、古文書調査の結果得られた知見の一端を皆様にご紹介したいと思います。 取り上げますのは、寛政八年(1796)、私部村と星田村、およびその周辺の村々の間に生じた水争いを記録した「鎌田水論一件日記」です。ちなみに、この一件については、すでに『交野町史』にも取り上げられ、平成三年三月、交野市研究紀要第二号として全文の活字化をおこない刊行しております。 本日は、今から200年以上も前に書かれたこの日記が語るところを皆様とともに耳を傾けたいと思います。 |

| 村の古文書から歴史を読み解く ・残存する村の古文書 ※行政の末端を担っていた村役人(庄屋・年寄・百姓代) ・訴訟関連文書 ※訴状・返答書の控え・一件記録・済口証文(すみくちしょうもん)など 江戸時代の訴訟 ・権利のない時代の訴訟 ※お上を煩わせる「御願(おねがい)」としての訴訟、農民の主張 ・内済の原則 ・水論 史料 水争いの一件記録 寛政八年(1796)「鎌田水論一件日記」 (私部 北田家文書、交野市立教育文化会館保管) 寛政八年(1796)、私部村と星田村、およびその周辺の村々の間に生じた水争いを記録した「鎌田水論一件日記」を取り上げる。「日記」とあるが、水争いのいきさつから解決までをこと細かに記した貴重な訴訟記録。 |

鎌田水論一件は、星田中川筋の下流「落野辺(おつのべ又はおちのべ)」付近の用水・悪水をめぐって争われた。中川とぼうりょう川に挟まれた土地「星田領 落野辺」は低地となっており、大雨などの際には水浸しになった。この悪水をはけさせるため、元禄15年(1702)、星田村は、私部村との取り決めの上、「落のべ樋」から天の川へと堤を築いた。しかし、しだいに落のべ樋から天野川にかけて土砂が堆積し、悪水が吐けず雨天には悪水が逆流するようになった。そこで、星田村が「一つ松樋」から「きたいで」へ悪水を吐くことにしたが、この悪水が私部村鎌田以北の川下村々一帯に及び、これに困った私部村は鎌田に悪水を防ぐ堤と水路を築いた。だが、この堤で悪水がせき止められ、星田村「きたいで」の田地が水浸しになったため、星田村も困った。 一件の発端は、一つ松樋の伏せ替えに際して、両村百姓間でいさかいが生じ、けが人がでたことによる。けが人は回復するも、水論については両者譲れないため、星田村は私部村を相手取り、また、私部村ほか川下七か村(茄子作村・山之上村・村野村・禁野村・田宮村・岡村・岡新町村)は星田村を相手取り訴訟を起こす。 ※鎌田水論一件日記には、「きたいで」との地名はでてこないから、これは町史の記述によった。なお、町史は、星田村の史料に基づき記述している。この星田村史料の所在は、現在不明である。 |

| 星田村の主張の概略 ・星田村は、悪水を一つ松樋より抜いているが、私部村は鎌田に新たな水路、堤を築きたてた。星田の「御田地」が水浸しになるので、取りはらってほしい。 ・一つ松樋は往古より悪水樋であり、そうであるから、お互い安永年間に取りきめをした。 ・安永の取り決めには私部村が勝手に詰めてもよいという証拠はない。 ・落延樋から天野川にかけて土砂がたまり、悪水が吐けず、雨天には逆流する。 私部村はじめ川下七か村の主張の概略 ・元禄年間に星田村落延の悪水を落とすため、その堤が必要となり、私部村は年米四石受け取っている。 ・落延樋から悪水を抜けばよく、一つ松樋からは悪水を抜く必要なし。 ・星田村は往古より一つ松樋を干ばつの際の用水路として使ってきたはずだが、安永の際、紛争となり、以後、雨天の際には一つ松樋をふさぐようにし、私部村が勝手に詰めてもよいとしたはず。 ・一つ松樋からの悪水が私部村はおろか、川下の七か村まで水浸しになる。 |

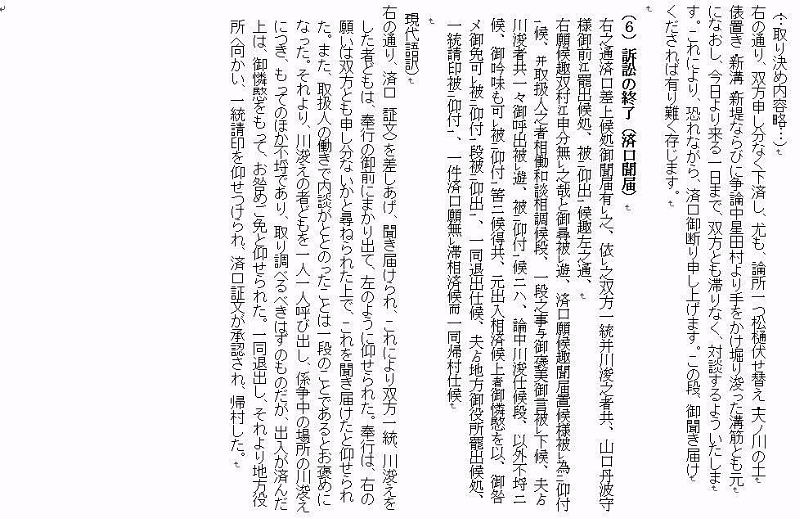

1.領主へ許可の上、奉行所へ訴状提出 2.訴状糺(目安糺)→受理→裏書・裏印の下付 3.裏書・裏印のある訴状(目安)を相手方へ送達 4.相手方返答書提出 5.奉行御前にて一通り糺し 6.奉行所の係り役人による実質的審理および内済の指示 7.内済にむけた「取扱人」による仲介 8.現場検証 9.為取替証文作成、係り役人へ提出 10.済口証文作成、奉行所へ提出 11.奉行御前にて済口聞届 |

寛政八年 四月二五日・「新規井路堀并堤築立差構」につき、星田村が私部村を相手取り大坂町奉行所 へ出訴→訴状糺・五月二日出廷命令→願人が相手方へ目安送達。 四月二七日・「川上村方より悪水流越候ニ付植付差支」につき、川下八か村(私部村含む)が 星田村を相手取り大坂町奉行所へ出訴→訴状糺・五月七日出廷命令→相手方へ目安送達。 五月 二日・私部村返答、奉行御前対決、地方役所にて係り役人(与力 大西駒蔵)の審議 ・係り役人は、論所の訳を聞き、両村は絵図をもって主張。 ・翌日、地方役所へ出頭を命じられる。 (三日・係り役人不在、審議は六日に改めるよう命じられる。) (六日・翌日に、星田村との対決があるとのことで、審議なし。) 七日・星田村返答、奉行御前対決→地方役所にて係り役人(与力 大西駒蔵)審議 ・私部村、地方役所へ証拠資料(元禄一五年、紛争の際の証文など)提出。 ・係り役人は、新規であれ落延樋から出水できない上、一つ松樋もふさげば、 星田村領は悪水の抜き所がなくなるとしつつも、追々審理する旨を告げる。 八日・一つ松樋が用水抜きか悪水抜きか記載のある証拠資料提出の指示。 (九日・地方役所へ出頭も、係り役人不在。) 十日・地方役所へ出頭、私部村より安永七年の紛争の願書手控えを提出し、役所で も当時提出された願書を調べるも、一つ松樋が悪水樋であるとの明記なく、 証拠とならず。 十一日・地方役所へ出頭、星田村より安永年間の紛争の際の絵図提出。 ・一つ松樋が用悪水樋とあり、役所で保管の絵図と照合し合致するが、星田村 一方が提出したものであるから証拠とならず。 ・十七日まで日延願(ひのべねがい)。 十七日・宝暦五(1755)、七年(1757)の古帳面(「普請仕用帳」二枚)提出も証拠と ならず。 十八日・地方役所にて検地帳や村明細帳等を差しだすよう指示される。 (二二日・出廷するも、係り役人不在。) 二三日・星田村が明細帳の写しを差しだすも、証拠とならず。 二四日・私部村も明細帳差しだすものの役立たず。 ・係り役人は、用達三名へ「取扱」を指示する。 二五日・用達三名の「取扱」の試みも失敗し、その旨、役所ヘ報告。 二六日・私部村は植え付けがほぼ終わっているのに対し、星田村は悪水でこれが終わ らず、落延樋尻の水浚えにつき相談する。 ・だが、私部村ほか水下七か村は不承知につき奉行所へ出訴。 二七日・一日の日延を願い出る。 二八日・内済整わず、願い出る。 ・仮法として一つ松樋をふさぎ、落延樋尻を浚うよう指示される。 晦日・一日の日延、用達に加えて水下村から三名も「取扱人」となり、仮法相談をするも不成功。 六月 一日・私部村、星田村百姓が一つ松樋の水切りをしたと訴え出る。係り役人から現 場確認を命じられ、夜、現場を見届け、間違いないことを確認する。 二日・私部村・川下七か村は、改めて水切りの件を役所へ願い出。 ・「星田村役人御糺厳敷御シカリ有之」 ・用達へ論所の川浚え(水切り)頭取の者を翌日出頭させるよう指示。 三日・星田村役人及び出頭指示のあった川浚え頭取が出頭、「厳敷御シカリ御糺」。 ・審理の上、星田村で「村預け」するよう指示。 ・翌日論所見分(検分)を実施とのこと。 四日・奉行所の同心二人と用達が見分、村役人邸で昼飯、村役人ら一同案内。 ・口論となったが収まり、同心らは枚方より船で帰る。 五日・双方は地方役所へ出頭、同心らが係り与力へ見分の報告。 ・役人は、入牢をちらつかせ、和談すれば「御咎め」も小さく済むと説諭。 ・翌朝までに和談するよう、用達三人・水下村役人に「取扱」を命じる。 ・川浚えした者が用達大和田屋へ預けられ(宿預け)、夜、「取扱」を開始。 六日・早朝より宿にて一統寄合、対談、下済(下で済ませること)が整う。 ・取り決めを書き置いた上で、十六日まで日延願を提出、許可される。 ・十六日に為取替証文(とりかわせしょうもん)・済口証文(すみくちしょうもん) 提出の手筈となる。 ・論所川浚えの者が村預け。 七日・一同帰村。 九日・用達三人が論所、天の川堤の土俵置の間数の取り調べ。 ・取りかわせる証文作成のため、「取扱」として一同私部村庄屋宅へ到着。 十~十四日・証文につき相談するものの破談。 十六日・証文提出日となり、当事者双方は出頭しようと大坂旅宿へ向かう。 ・早朝、郡津村から天の川の土俵に差しつかえがあると両者に申し出るも、 川下村々は認めず。和談不調。 (・「和談不調」につき、役所へ出頭するも係り役人不在、翌日出頭の指示。) 十七日・双方出頭し和談不調を説明。 ・役所から、調印済みの下済書付をすでに差し出しながら不調とは「甚以不 埒」であり、何としてでも和談するよう指示をうける。 ・文言の違いがある旨役所に申し出ると、役所は先だって役所へ提出した書面の通 りにするよう「取扱人」へ内済指示。 ・「取扱人」より星田村へかけあうが、なお内済ととのわず。 十八日・朝、郡津村から土俵置きの件を和談にすることにつき、両村へ申し出。 ・星田村は、郡津村に差し支えがあるのであれば和談できないと主張。 ・私部村他川下七か村は、郡津村の利害に関わらないはずであるから、星田村 の依頼によるものだと非難し、地方役所に申し出る。 ・(係り役人は)星田村を「シカリ」、奉行へ伺いをたてる。 ・奉行からは、すでに調印し書付を差し出しておいて、得心しないとは「御糺」であると、 論所川凌えの者を翌朝召し出すよう命じる。 十九日・朝、星田村は下済したい旨、用達へ依頼し、これを私部村に伝える。 ・こうした経緯から、私部村としては破断したいものの、用達が和談する よう説得し、「取扱人」へ任せる。 ・証文の文言調整に入るも難航、日延願を提出するも「今日日延之儀ハ最 早難相成」と厳しく仰せつけられる。 ・取り急ぎ、為取替証文三通したため、二通は両村、一通は地方役所へ提出。 二十日・為取替証文、都合十三本したため、関係村々の調印。 ・星田村三通、私部村二通、川下七ヶ村にも一通ずつ為取替証文をとる。 ・星田村は、さっそく済口願書(済口証文)提出を要望するが、私部村はじめ 川下村々は、日延べの上、双方の論所を取り払うのが先だと争う。 ・地方役所に赴き、申し分を主張し、相談のうえ十日以内に論所の樋を取り払 う契約となった。 ・済口証文提出、奉行御前にて、双方相違なきことを確認の上、済口聞届。 ・奉行から「取扱人之者相働和談相調候段、一段之事と御褒美御言被下候」。 ・川浚えした者を一人ずつ呼び出し、もってのほか「不埒」であるが、内済に なった上は、「御憐愍を以、御咎メ御免」とされ、一同退出。 ・地方役所へまわり一統請印をし、一同帰村。 二八日・星田村より私市村役人へ頼み込み「取扱」として、私部村へ赴く。 ・一つ松樋堀り上げにつき星田村百姓が納得せず、急々の取り払いができかね、 日延べしたいと申し出。 ・私部村は、私市村や郡津村は星田村より頼まれてのことであろうと思うが、 仕方なく、川下村々ヘ相談の上、一日より五日まで、日延することとした。 七月 三日・一つ松樋の普請に取りかかる旨星田村より通達、川下村々へ通知。 ・私部村よりも人足を差し出し、新水路・新堤を取り払い、四日目に至り一つ 松樋を堀り上げることとし、私部村・川下村々・私市村「取扱人」が立ち合 って、寸法確認の上、伏せ替えが滞りなく済む。 |

一、一つ松樋は、用水以外には用いない。 一、星田村悪水抜きの落延樋尻以北の堤より川下へ五二間半の土俵を置き、一年に一度、土俵の交換をすること。星田村が同所の川ざらえをし、その土は天の川西堤の上へあげること。 一、一つ松樋より北手の中川堤の樋を、星田村内野の用悪水樋とし、以来破損した場合、この樋を星田村より広げてはいけない。もっとも、星田村領落延内野の悪水抜きは、この樋と落延樋の二か所に限る。 一、私部村新規の水路・堤は取り払って従来の通りにし、争論中に星田村より浚った一つ松筋も従来の通りにすること。 |

・大坂町奉行所では、実質的審理は役人が担当し、処理するしくみができていた。奉行と当事者が直接対峙するのは、基本的に最初と最後であり、およそ儀式的な意味合いでの関与であった。 ・当事者の村々は、互に容易に譲らず、ぎりぎりまで自身の主張を通そうとした。支配者の「御田地」を養う近世の百姓にとって水は喫緊の課題であり、支配者にとっても年貢徴収の観点から水争いを放置しておけないからこそ、百姓らの「御願(おねがい)」を受理した。だが、支配者としても水論の処理は困難であり判決を避ける傾向にあった。間違った判決をして権威失墜するよりは、「取扱人」に任せ内済にした方が責任回避も可能となる。 ・水論では、証拠資料も重要視され、村々は100年以上前の証文をもって主張もしたが、現実的な妥当性の方が優先される傾向にあったといえる。 ・「取扱人」は、双方当事者の間にあって、双方を取り持ちつつ、奉行所との連絡係としても機能した。彼らは、訴訟の枠組みにおいて行動し、あたかも役所の御用を請け負っているがごとき存在であった。 ・だが、「取扱人」は、役所に提出した「済口証文」にはその存在が記載されず、済口聞届の際に、奉行から褒め置かれる程度であった。彼らは、内済における実質的な立役者であったが、正式な役割をもったものではないという微妙な立場におかれており、最終的には、公儀の御威光による訴訟の終了となったといえる。 |

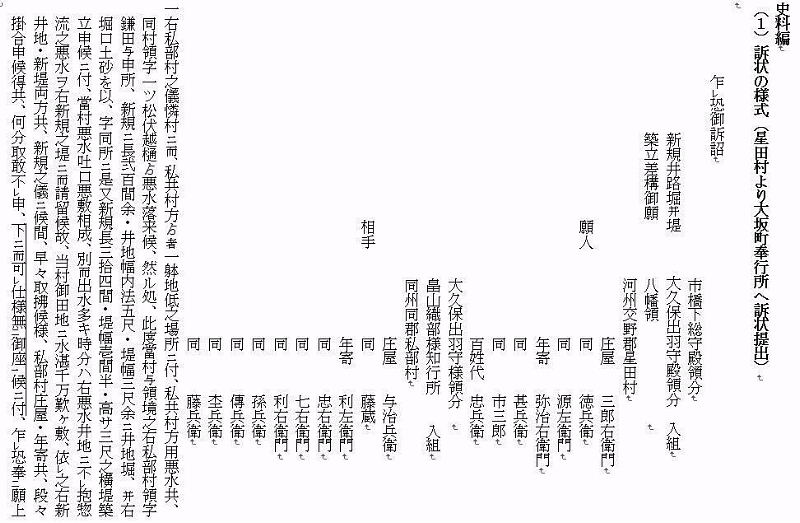

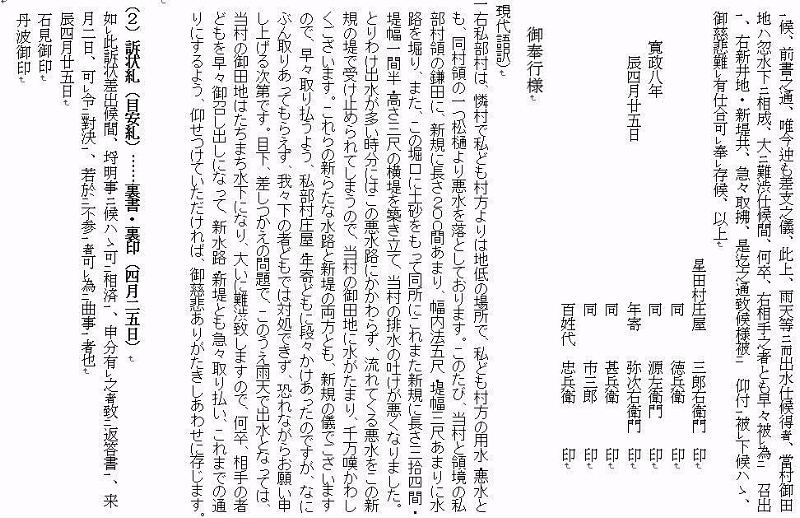

| 「古文書から読み解く江戸時代の訴訟 ―交野の水争いの一件記録をもとに―」 史料編 |

|

|

|

|

|

|

| 古文書を読み解く為の用語集 ―交野の水争いの一件記録をもとに―」 |

いわゆる農村文書・村方文書であり、主として庄屋などの村役人(後述)の家に伝存した文書である。村落を単位とする行政的な意味合いを持つものが多く、村方より領主等の支配者に向けて書かれた文書の控えや村政資料、触書を書きとめた「触留」など実に多様である。鎌田水論一件日記も地方文書の一つである。 ※武家文書、寺社文書、町方文書 江戸時代には、水争いのことを水論(すいろん)といった。百姓にとって水問題は切実なものであるのはもちろん、支配者にとっても、年貢徴収の観点から水論を放置することは難しかった。水論では、古法やしきたりが重んぜられ、新規なる行為が非難され訴訟となることが一般的であったが、両者で落とし所をつけるよう内済(後述)にされることが多かった。同地で紛争がむしかえされることも少なくなかった。 上方や江戸など江戸幕府支配において要となる地は、加賀藩や薩摩藩のようにその地一帯を一領主が支配する形態をとらず、多数の領主・幕府代官の所領として割り当てられていた。さらに一つの村でも複数の領主や幕府代官の支配を受けることがあり、これを相給・入組という。領主・代官ごとに庄屋が置かれることが多かったが、一人の庄屋が複数の領主の庄屋として働く場合もあった。 遠国奉行の一つ。大坂町奉行所は、享保七年(1722)より、摂津・河内・和泉・播磨の広域を支配することとなった。村々は、領主・代官の支配をうけ、さらにその上部組織としての奉行所に支配される二重構造となっていた。水論などで村々が訴訟をする際、たがいの代官・領主が異なる場合は大坂町奉行所に出訴することとなっており、東奉行所・西奉行所があり、月番制をとっていた。 訴えを受理するか否かの判断。受理すれば、裏書・裏印することとなっていた。裏書には、当事者での内済(次項参照)、相手方返答書の作成、差日(出廷日)が指示され、奉行印が捺された。裏書・裏印の済んだ訴状を目安といった。これにより、起訴行為が完了する。 奉行所の裁許(判決)ではなく、当事者が歩み寄り合意(和解)することをいう。内々に済ますとの意味である。江戸時代の水論は裁許もあったが、しだいに内済にすることが多くなった。幕府は、「水行ハ理外」として、下手に裁許を下して裁許過失となってしまうことを懸念していた。それゆえ、できるだけ当事者での内済にし、また期間を区切った取り決め(仮法)にする方策が議論されていた(後述)。また、江戸中期以降は内済した取り決め(済口証文)を奉行所に提出し許可を得る手続きとなった(後述)。 内済のため、ある期限を設けて審理の猶予願いをすること。奉行所での審理中に、内済が指示されることがあるが、これに際して訴訟当事者らは日延願を提出し許可された上、当事者で内談をする手続であった。 検地の結果、村ごとに作成された土地台帳。土地一筆ごとに、名所、間数、位つけ(田・畑・屋敷、上・中・下・下々などの土地の等級の別)、土地面積、名請人が記されている。平成18年に交野市指定文化財に指定された「星田村地詰帳」も、検地帳と同内容である。 村の状態を村高・具租・用水および普請・山林入会・家数・人口・牛馬数・農間渡世などにつき調査したもの。村勢要覧と考えればよい。提起的に領主に提出し、村もその控えをとっていた。 『地方凡例録』には、「出入等ありて双方の内、右の帳面を証拠にして申し争ふとき、相当の儀は取用ひて証拠と成、若不相当の儀は何十年以前より認め出すことにても、一体村方勝手に差出す帳面に付、察当申聞、取潰しても苦しからざる由なり、然れども吟味の次第に依るべし」とある。現代の我々からみても、近世の村の様子が概略的に把握できる好史料である。 江戸中期より、大坂町奉行所の支配する摂津・河内・和泉・播磨の国々に領地を有する領主・代官は用聞(用達)を抱えており、村々‐大坂町奉行所‐領主・幕府代官を媒介し、触の伝達や村々への宿の提供など、様々な「御用」に従事していた。この事例のように、用聞が訴訟に「取扱人」(次項参照)として携わることも少なくなかった。 紛争の仲介をすることを「取扱」「扱」、また、これを担うものを「取扱人」「扱人」といった。多くは庄屋などの村役人がこれを担ったが、大坂町奉行所では、用聞が関与することもあった。「取扱人」は、特に水論での介入が多く、訴訟を管轄する役所が「取扱」を命じることも少なからずあり、当時に訴訟書類を取扱人に下げ渡すこともあった。役所の命令の伝達や当事者間の意見の伝達、そのとりまとめなどに携わり、その必要経費は村々から支払われることが基本的であり、謝礼を差し出されることもあった。「鎌田水論」では、以下のとおり、私部村・星田村双方の領主の用達から任命を受けた。 市橋下総守 用達 大和田屋仁兵衛 畠山織部 用達 豊鳴屋門蔵(代 幸次郎) 大久保出羽守 用達 播磨屋九左衛門 ※私部村(大久保出羽守領分・畠山織部領分) 星田村(大久保出羽守領分・市橋下総守領分・八幡領) 水論などの係争地を指していう。 論所に役所の役人が出向き、検分をおこなうこと。 ある期限を区切り、仮りの法として水論の取り決めをすること。 村役人・親類・五人組や宿(鎌田水論では用達宿)に命じ、該当者を拘禁状態に置くこと。預け監督者のもとで籠居・謹慎する必要があった。 内済がととのった際に当事者でとりかわす証文。 内済に至った経緯と内容がしたためられ、双方当事者と「取扱人」が調印の上、以後の紛争のために備え、保管した。鎌田水論では、奉行所地方役所へも提出している。奉行所へ提出するのは以下に述べる済口証文である。 内済がととのった際、訴訟を管轄する役所(奉行所)に提出する証文。 取り決めの内容じたいは「為取替証文」と同一だが、大坂町奉行所に提出した済口証文を一瞥するに、概して「取扱人」の介入の記載がない。 内済がととのえば、最後に奉行御前での聞き届けがおこなわれる。これは、裁許(判決)と同等の効力を有するものとされ、これをもって内済が完了し、訴訟の終了となる。 |