|

平田政信さんの挨拶

熱中症には十分気を付けて、水分をこまめに摂りましょう! |

|

|

|

古代より開けたおちご谷に沿う「かいがけ道」。

淀川から大和に向かう人々が山越えをし、平安時代には京より紀州熊野権現へ参詣のために多くの人が通ったであろう、この山道に沿って形成された寺村は幾度かその位置を変えてきています。

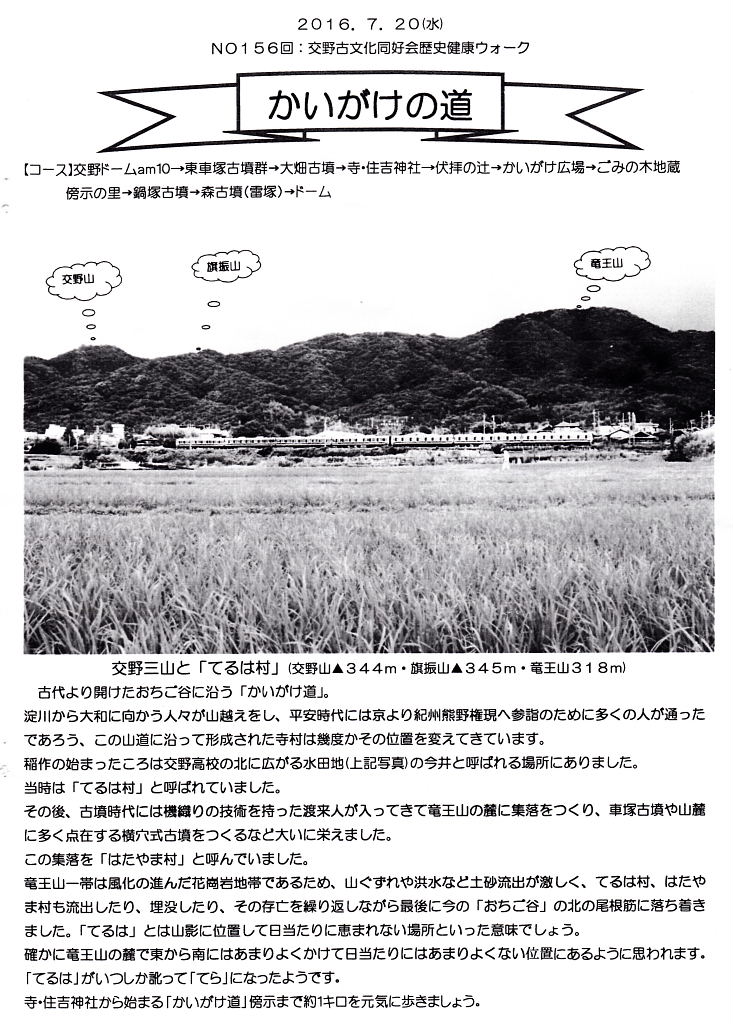

稲作の始まったころは交野高校の北に広がる水田地(上記写真)の今井と呼ばれる場所にありました。

当時は「てるは村」と呼ぱれていました。

その後、古墳時代には機織りの技術を持った渡来人が入ってきて竜王山の麓に集落をつくり、車塚古墳や山麓に多く点在する横穴式古墳をつくるなど大いに栄えました。この集落を「はたやま村」と呼んでいました。

竜王山―帯は風化の進んだ花崗岩地帯であるため、山ぐずれや洪水など土砂流出が激しく、てるは村、はたやま村も流出したり、埋没したり、その存亡を繰り返しながら最後に今の「おちご谷」の北の尾根筋に落ち着きました。「てるは」とは山影に位置して日当たりに恵まれない場所といった意味でしょう。確かに竜王山の麓で東から南には日当たりにはあまりよくない位置にあるように思われます。

「てるは」がいつしか訛って「てら」になったようです。

寺・住吉神社から始まる「かいがけ道」傍示まで約1キロを元気に歩きましょう。 |

辻合(つじあい)付近 |

今井(いまい)

寺より流れる南川を挟んで、府立交野高校の北側の水田地帯を「今井」と呼んでいる。

「今井」は新しい水路、あるいは堰(せき)のことで、開墾地に水を導く場合の用水路のことである。そこから発展して新しく生まれた村落を指す言葉でもある。寺の今井は、今池というかんがい用のため池が造られ、この水を引いて水田にした。今池からの用水路を「いまい川」と言い、今井まで来て北に折れ、玉泉池(ぎょくせんいけ)へ流れている。今井川が北へ折れる辻合から交野山を望む

今井が古い集落であるというのは、今井の隣の小字名が「古宮ノ上」という。また、今井の中に「古宮」がある。古宮というのは「てるは村」の神社であった。

古宮ノ上(ふるみやのうえ)

交野高等学校の真東、寺今池の西に位置し、今井より一段高くなった土地である。今井に集落があった時代、この一段高い地に氏神を祭ったものと思われる。村が今井から現在の山すそにある住吉神社に移ったが、地名として残ったものである。古宮ノ上、今井の地の西を流れる南川は天井川であるため、大雨が降ればはん濫を起こしたであろう。古宮ノ上、今井は当然、水害を被り、土砂のたい積を見たはずである。幾度となく田の作り直しをやってきたであろう。

今池から西に流れる今井川が南川から下りてきた農道と合う所で北へ流れる。この折れる所を「辻あい」と呼んでいる。府道交野久御山線を横切り、玉泉池へ流れ込む。一部は玉泉池の手前を西へ流れ向井田の方へ流れる。 |

|

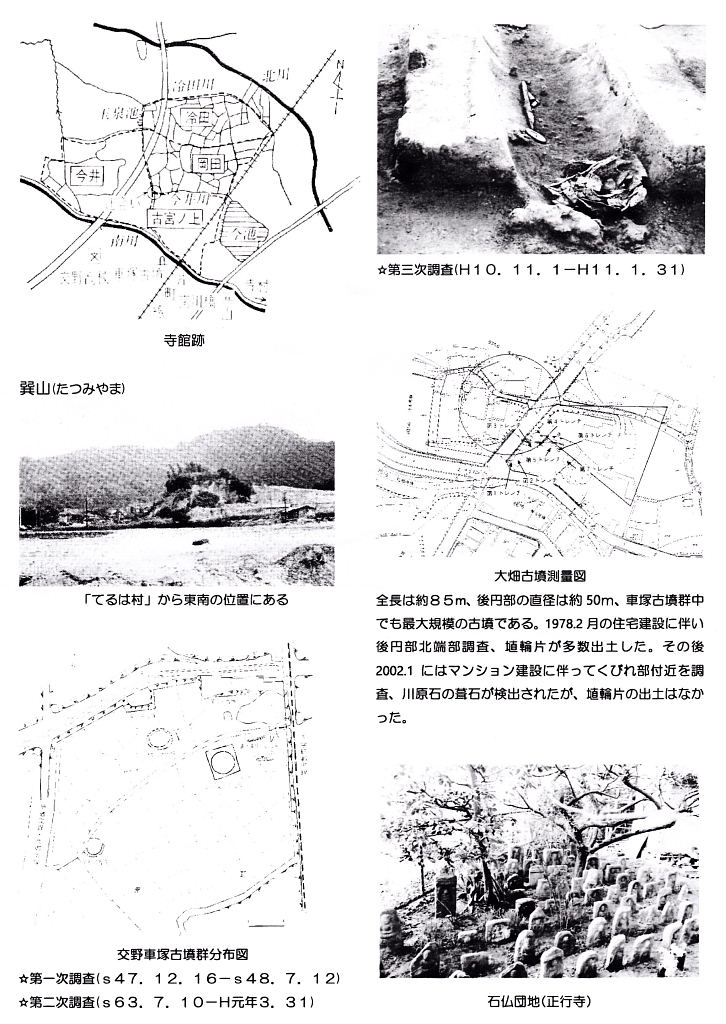

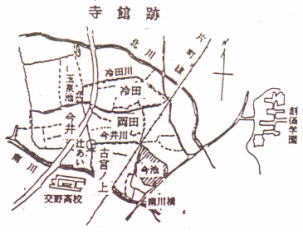

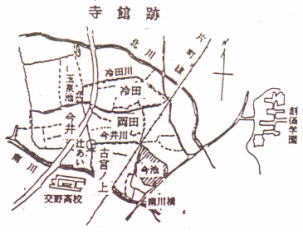

【寺館跡】

寺の人々は、今井、冷田、岡田、古宮ノ上の地域の方2丁を寺館跡(てらやかたあと)と呼んでいる。地籍図なり空中写真で見ると、その実態が鮮明に浮き出てくる。

今池(昭和60年に埋め立てられた)から西に流れる今井川が南川から下りてきた農道と合う所で北へ流れる。この折れる所を「辻あい」と呼んでいる。

府道交野久御山線を横切り、玉泉池へ流れ込む。一部は玉泉池の手前を西へ流れ向井田の方へ流れる。

一方、北は北川からの湧き水を集める冷田川が東から西へ流れ、玉泉池の所で南北に流れる。「辻あい」から玉泉池の北までを1辺(約2丁)とする正方形が出来上がる。冷田と岡田がほとんど、今井の東部が入っている。南川や交野高等学校の屋上から眺めれば、その形状は歴然である。

この2丁四方の土地は昔の土豪の館跡だという。今井川、冷田川、玉泉池筋の水路は、この館を取り囲む防御用の堀や池であった。川はいずれも幅1mぐらいで大したことはないが、内側に土塁を築けば、りっぱな堀となる。

時代的には室町時代から戦国期と考えられる。 |

車塚古墳はこちらをご参照ください。 |

|

JR河内磐船駅で下車、駅北側に出て、岩船小学校の東側の道を北へ行くと、府道久御山線と交差する。

ここで右折して東へ道なりに行くと寺村へ行く道と交差する。この交差点の下を南川が流れている。

目の前に交野ドームが見えており、そこから川沿いに右へ曲がると交野高校の桜並木である。

満開時の桜は見事なものだ。この先に「車塚古墳」がある。

詳しくは、交野車塚古墳をご覧ください。 |

|

|

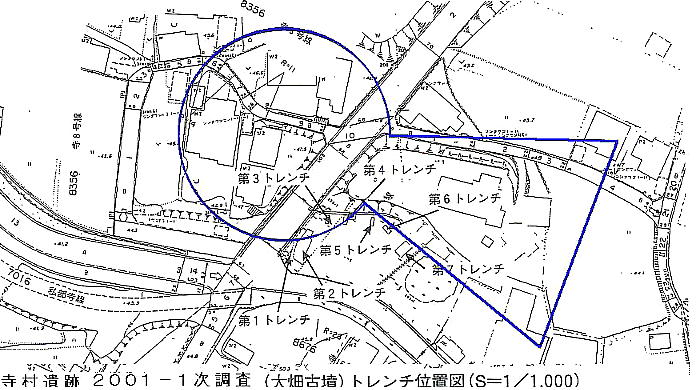

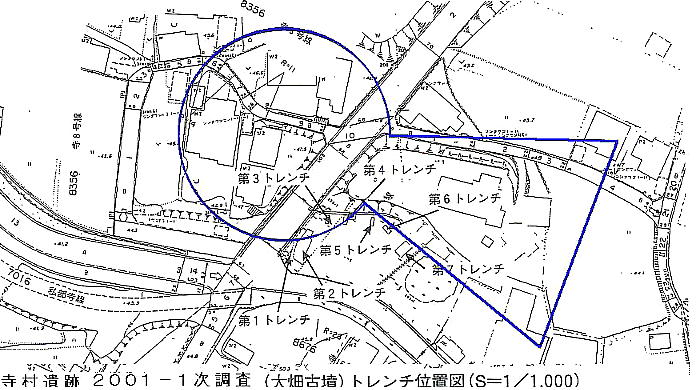

地名 大畑(おばたけ)

南川橋から北、今池を含んだ地域をいう。南川橋の交差点の北一帯は一段高い岡状になっている。古宮ノ上よりは相当高い。(古宮ノ上 37m、大畑 44〜46m)南川はこの当りは開析谷となっているので谷をつくっている。よって水田にはなりえない土地である。畑作として利用するのが精々であったため付けられた地名であろう。

また、今池は現在埋め立てられ、寺で一番大きな池が消えてしまった。江戸時代に寺と私部とがいっしょになって造った池であった。水の使用に関しては寺が天領であったために権利が強かったと言われている。

|

JR学研都市線のガードをくぐり、寺村方向へと進むと南川橋の交差点に出る。この交差点の北一帯は一段高い岡状となっており、水田にはなりえず、畑作と利用するのが精々であったため、大畑と地名が付いた。

大畑古墳は、交野で一番新しい前方後円墳で5世紀頃の築造とみられているが、今は住宅の下である。しかしながら、後円部を取り囲むようにして道が巡っており、前方部突端の「落ち」もハッキリ残っている。弥生時代の遺跡検出に伴って発見された。

弥生時代後期の遺物が出土した住宅地の上が最近の調査で、前方後円墳で、墳長90〜95m、後円径50m高さ3m、前方部約50m高さ4mが確認された。 現在では、交野車塚古墳群に属していると分類されている。 |

|

|

|

|

灯篭の辻で、二月堂、愛宕山、柳谷観音の伏拝を眺めながら

当時の村人たちの生活に思いを廻らした。 |

|

|

| 静かな寺の町並みを通り、住吉神社への道を上がると右手に綺麗な棚田が見えた。ここには、的場という地名が残っていて、毎年正月8日に「お弓」という収穫を占う行事があったそうだ。その的をこの田に立て、住吉神社の所から矢を射て、的に矢が何本突き刺さるかで、その年の収穫の豊凶を占ったという。 |

|

|

| 住吉神社の神域は、全体にどこか厳かな感じがし、ここは古墳ですよとも言われた。特に本殿の奥に、一人で上ると気持ちのいいものではない。周りには池があり、古墳を造る為に掘ったものではないか。それが、今では灌漑用に利用されていると。境内からは子供たちが遊んだという、「くぼみ石」が次々と見つかった。 |

|

|

くぼみ石 |

|

|

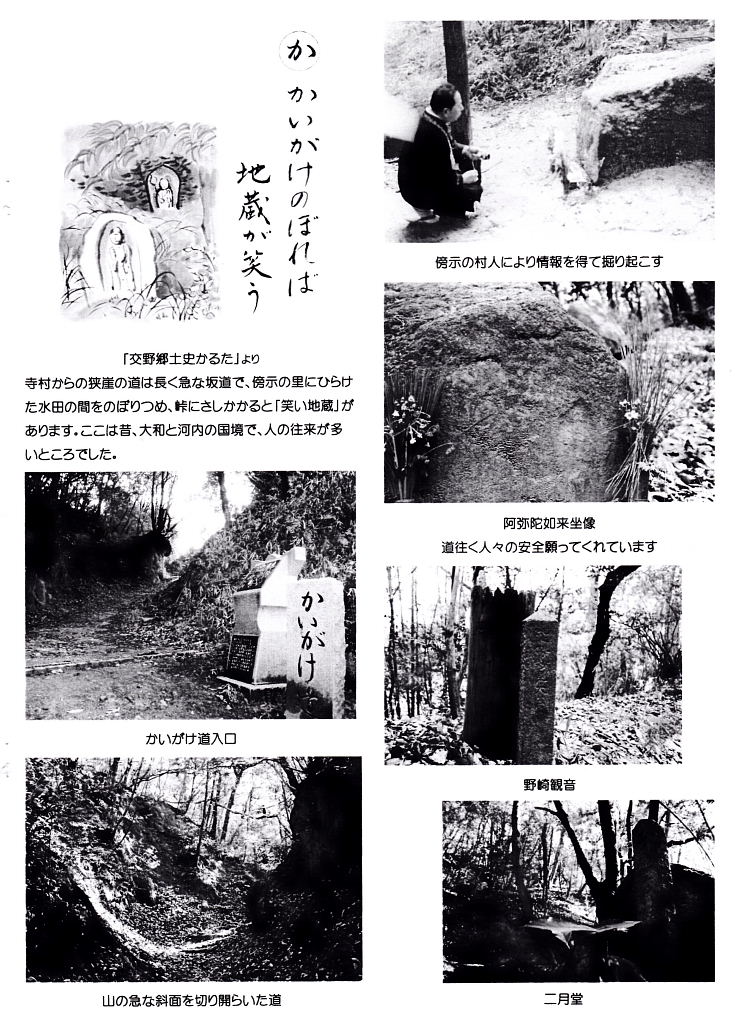

「峡崖(かいがけ)道」

交野八景の一つ・かいがけの錦繍(きんしゅう)

平安時代から鎌倉時代にかけて、京都の天皇や貴族たちの熊野(和歌山県)参りがさかんになり、京都から鳥羽に出て淀川を船で下り、交野にあがって「峡崖(かいがけ)道」をのぼりつめると大和へ出る。

ここから王寺、五条を通って紀州へ行くのが一番近道だと、昔は随分通行人があったようです。

竜王山麓一帯から南側にかけて、南山遺跡、山麓の横穴式古墳、府立交野高校の車塚古墳など多数遺跡が確認されていることから、古い時代からこの「かいがけ(峡崖)道」は、頻繁に利用されていた。

奈良時代、東大寺大仏建立の際、銅の鋳型が上手く出来ないため、結局、九州の宇佐八幡にいた渡来人の鋳型師を招くことになり、奈良へ行くことになった。

その一行は途中二手に別れ、一隊は枚方市の百済寺に、もう一隊は交野郡の獅子窟寺に宿泊。

そして、この「かいがけ道」を通って奈良の都に入ったと言われている。

|

|

|

|

交野の地を織田信長・徳川家康など名高い武将などが沢山歩いたようです。

一体、どんな人が歩いたかみんなで調べてみましょう!と平田さんより提案された。

|

伏拝の辻 |

|

かいがけの道標から急坂をくねって登ると、北の路肩に「柳谷伏拝」、「愛宕山大権現」「石清水八幡宮」の伏拝に出会う。柳谷は眼の仏様、愛宕さんは鎮火の神様、八幡さんはこのあたりは昔、八幡さんの荘園であった関係や、開運の神様である。伏拝みの辻から二曲りほど上がった西の開けた所に「二月堂」の伏拝みがある。二月堂は切羽詰まった時にお願いする観音さんである。

「伏拝」。昔の人々の生活の知恵である。ほんとうはお寺に参り、社殿にぬかづきお願いするのが当然だがここからお許し下さい。ご利益もお参りし、ぬかづいたのと同じようにと伏し拝むその方向の中心が伏拝みの碑である。

|

かいげけ道の阿弥陀様

傍示の村人による情報を得て掘り起こされて参拝できるようになりました。 |

|

|

石清水八幡宮の石碑 |

二月堂の石碑 |

能勢妙見大菩薩の石碑

|

|

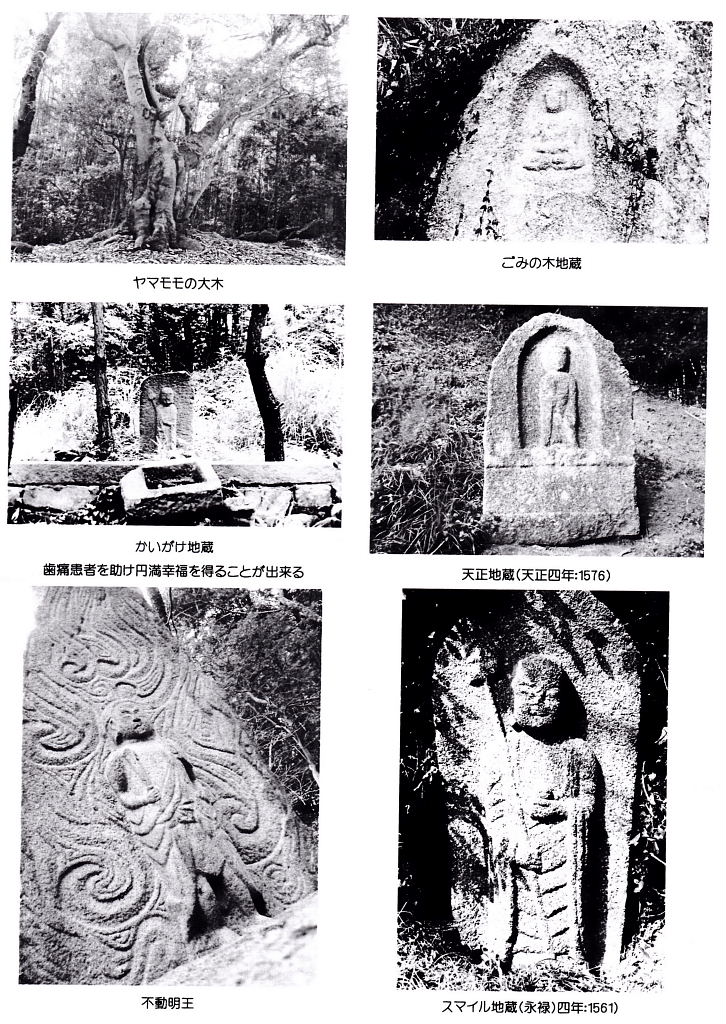

さらに登ると、薮の北の台地にかいがけ地蔵がおられる。その後ろには弘法大師堂があったと言われているが,その跡だけである。

地蔵尊祠堂修繕寄附帳には、明治25年9月にこの地蔵は歯痛患者を助け、円満幸福を得ることが出来ると書かれている。歯を痛むと人々が願をかけ全快すると、箸などを供えたと言われている。 |

かいがけ地蔵 |

円満幸福、そのいわれの通り、誠にふくよかな笑みが良いですね! |

三界萬霊碑 |

|

不動明王石像 |

|

かいがけ広場の歯痛地蔵さんから少し離れた場所に、山桃の大木があります。

その根元には、赤いよだれかけをした仏さんが、山桃に肩を寄せ合い、ひっそりとたたずんでおられます。

この山桃の木を見ると、日本神話のイザナギの黄泉訪問を思い出し、何か神秘的な感じがします。 |