|

ホームページに戻る

交野歴史健康ウォーク 第189回

2020.11.14(土) 京阪交野市駅 午前9時集合

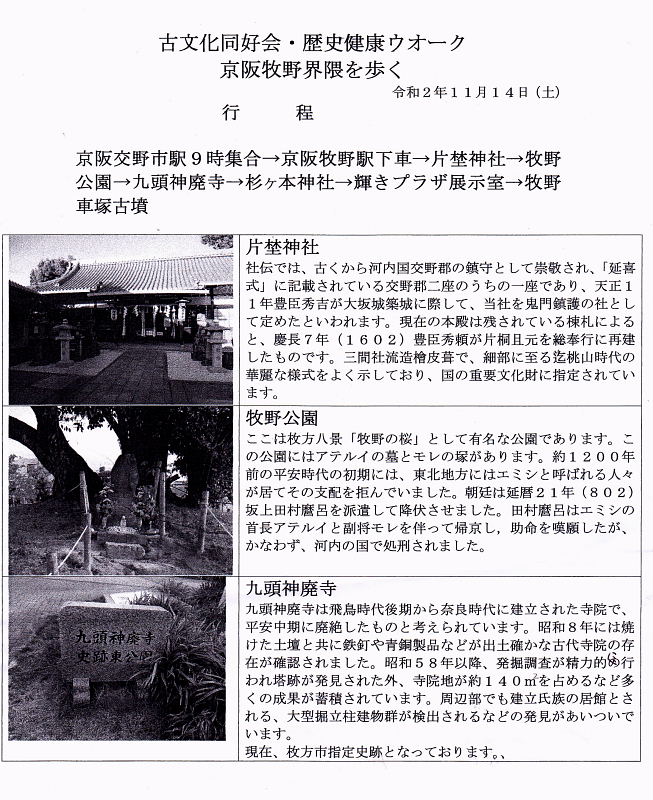

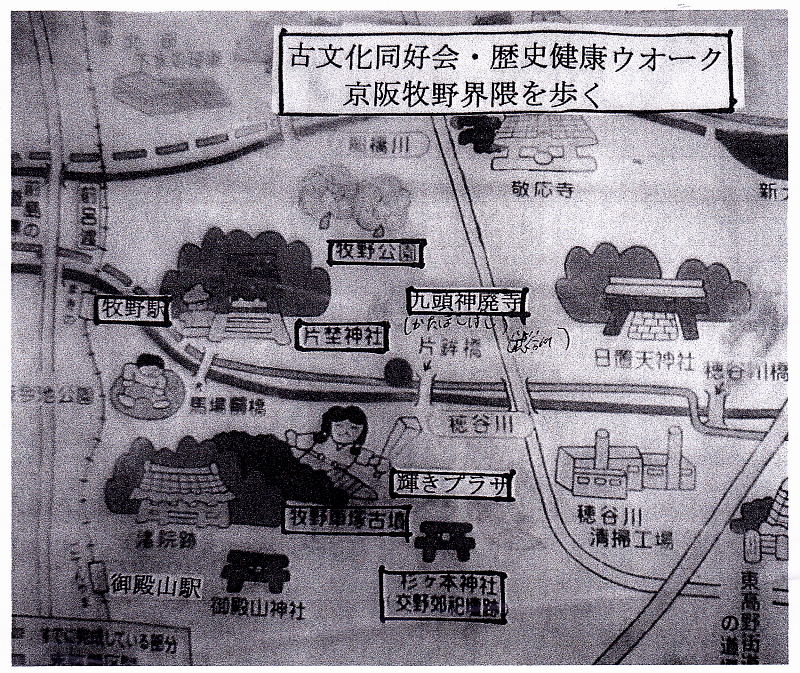

行程 : 京阪交野市駅9時集合→京阪牧野駅下車→片埜神社→牧野公園→

九頭神廃寺→杉ケ本神社→牧野車塚古墳→輝きプラザ展示室12時頃解散

案内:高尾 秀司氏(交野古文化同好会)

参加者 17名(会員16名)

|

コロナ禍の中、交野古文化同好会の活動も令和2年の3月より自粛しておりましたが、10月より活動を再開しています。今回の交野歴史健康ウォークは、「京阪・牧野界隈を歩く」をテーマで、高尾秀司氏の案内により、片埜神社~牧野公園~九頭神廃寺跡~杉ヶ本神社~牧野車塚古墳を詳しく説明を受けながら、久しぶりのウォークを楽しみ、最後に「輝きプラザ」で「枚方のむかしむかし」の展示を見学し12時過ぎに解散しました。

※レジメの作成や歴史的なデータ収集など高尾秀司氏に大変お世話になりました。

片埜神社など、HPやWEB記事などを参考に掲載いたしました。

記して感謝申し上げます。

|

| 片埜神社 本殿前にて記念撮影 |

|

|

|

|

|

| 京阪・牧野界隈を歩く ウォーキングマップ |

|

| 京阪 牧野駅をスタート |

|

|

| 坂(京街道)と対岸の前島(西国街道)を結ぶ街道。なお、淀川を渡し船で渡った。 |

|

|

|

穂谷川

穂谷から尊延寺~杉~津田~藤阪~

山田池公園横~田口~牧野~淀川へと流れている |

|

【片埜(かたの)神社】

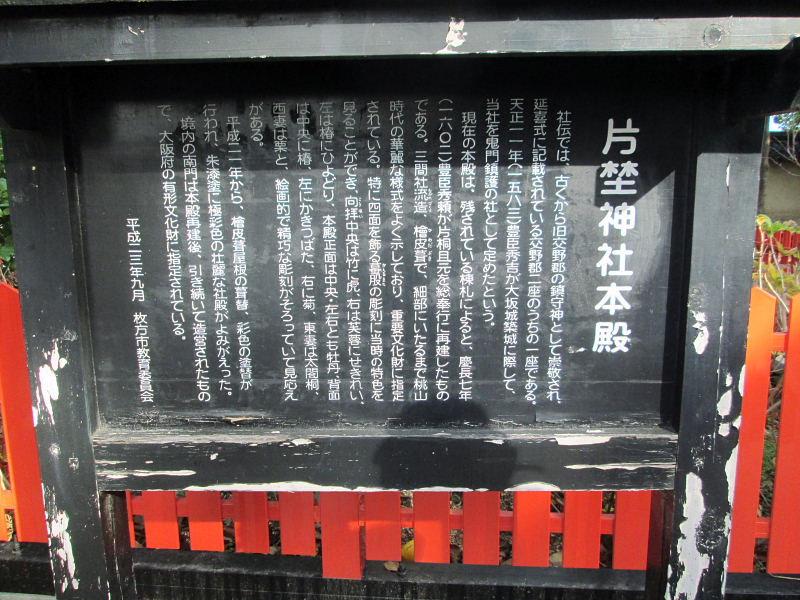

社伝では、古くから旧交野郡の鎮守神として崇敬され延喜式に記載されている交野郡二座の内の一座である。

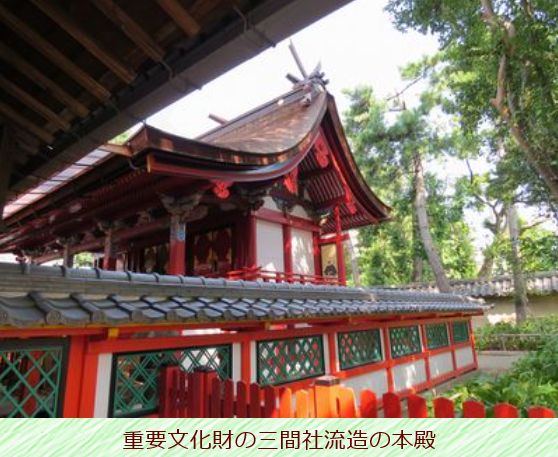

天正11(1583)年豊臣秀吉が大坂城築城に際して当社を鬼門鎮護の社として定めたという。現在の本殿は、棟札によると、慶長7(1602)年に豊臣秀頼が片桐且元を総奉行に再建したものである。三間社流造、檜皮葺で細部に至るまで桃山時代の華麗な様式をよく示しており、特に四面を飾る蟇股の彫刻に当時の特色を見ることができ、「竹に虎」、「芙蓉にせきれい」、「椿にひよどり」など、絵画的で精巧な彫刻がそろっていて見応えがあります。国の重要文化財に指定されている。

南門は、慶長7年の本殿再興に続いて再建された四脚門で、近世初頭における建立年代の明らかな数少ない遺構で、大阪府の指定文化財になっています。

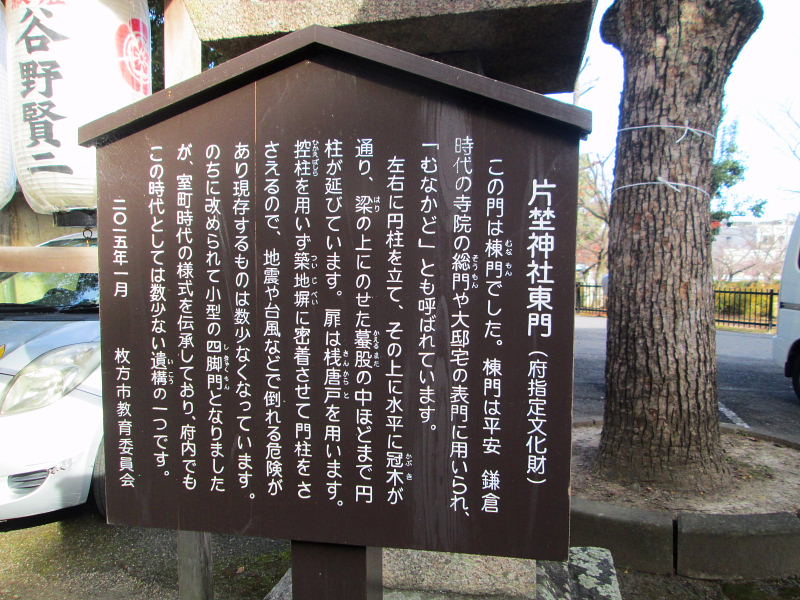

東門は元は棟門でしたが、後世に改造され、現在は四脚門となっています。室町時代後期のものとみられ大阪府の指定文化財です。

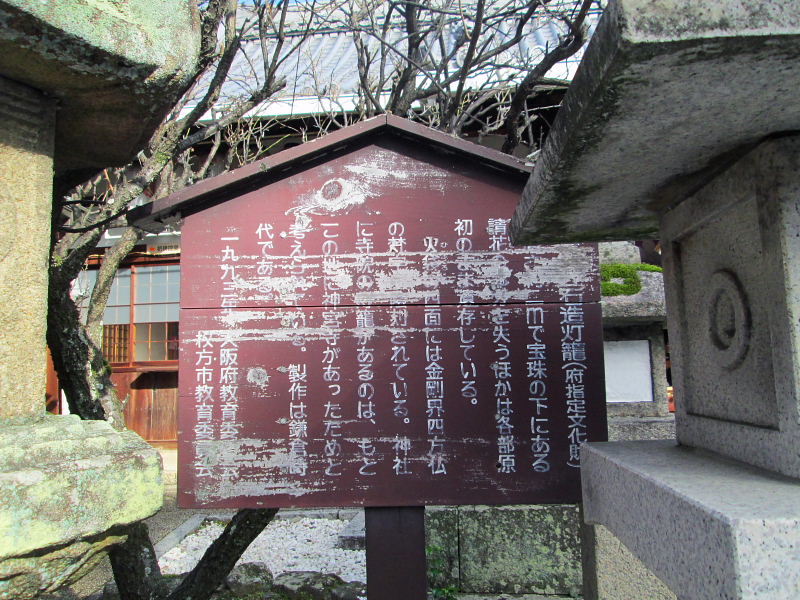

石燈籠 鎌倉時代末期 六角形花崗岩製、高さ192㎝。火袋に金剛界四仏(不空成就如来・あしゅく如来・宝生如来・阿弥陀如来)を梵字で彫られています。大阪府指定文化財。 |

|

|

|

|

|

|

極彩色の壮麗な社殿 |

|

|

大坂城の鬼門鎮護の社

天正11(1583)年豊臣秀吉が大坂城築城に際して当社を

鬼門鎮護の社として定めたという。 |

|

交野台地の一角、牧野阪に鎮座するお社は、延喜式内社の古社であり、素盞嗚尊・菅原道真公を主神として十一柱の神々を奉祀されています。

第十一代垂仁天皇の御代に出雲の国の豪族「野見宿禰」(のみのすくね)が「当麻蹴速」(たいまのけはや)との相撲に勝ち、その恩賞に、この辺り一帯を拝領し、出雲の祖神「素盞嗚尊」(すさのおのみこと)をこの地に奉祀して土師氏(はじし)の鎮守としたのが草創です。その後、欽明天皇の勅願をもって「片野神社」と称し、平安中期の村上天皇天徳四年に野見宿禰の後裔「菅原道真公」を併祀された。 |

|

石燈籠 鎌倉時代末期 六角形花崗岩製、高さ192㎝。

火袋に金剛界四仏(不空成就如来・あしゅく如来・宝生如来・阿弥陀如来)を

梵字で彫られています。大阪府指定文化財。 |

奉納された神牛 |

|

|

「延喜式内 一之宮 片埜神社」については、最近の研究で疑問視されている。

交野市星田の「カタノ大明神=星田神社の交野社」が延喜式にみえる片野神社であると指摘している。 |

|

藤原俊成(としなり)は交野の桜を思って、「またや見む 交野のみ野の桜狩 花の雪散る春のあけぼの」(新古今和歌集)と詠んでいるように、交野ヶ原と呼ばれた枚方・交野地域は、桜の名所として都の貴族たちに親しまれ、歌枕として多くの歌も詠まれました。

桜の名所として枚方八景の一つに選ばれている牧野公園は、桃山時代の華麗な建築を伝える片埜神社の北側にあります。

片埜神社の神域は、明治の頃には5ヘクタールほどあり、大阪歯科大学付近の松林はその面影を残しています。戦後、広い神域の一部を市が譲り受けて牧野公園を造成しました。桜の季節には、数十年を経た桜が咲き競い、市民の憩いの広場になっています。 |

|

|

|

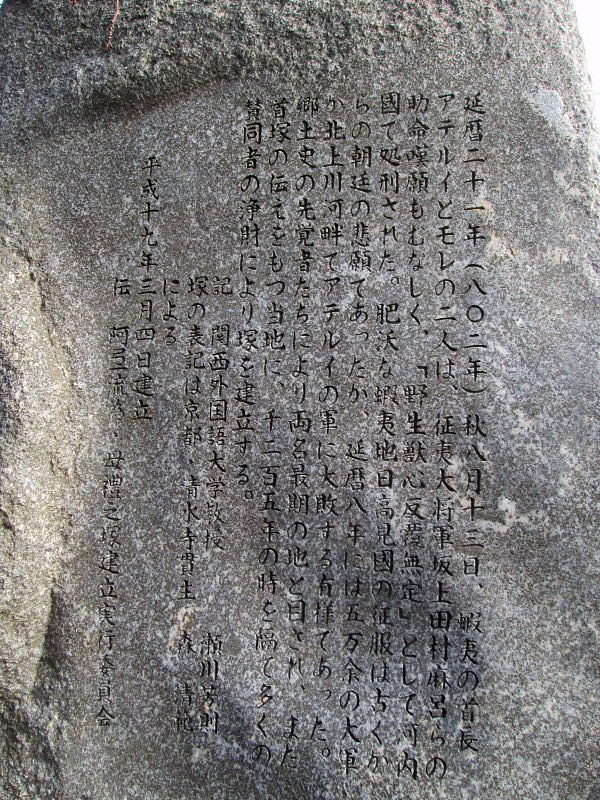

牧野公園に『伝阿弖流為・母禮之塚』と記されている石碑があります。 阿弖流為(アテルイ)は8世紀の終わりごろの蝦夷(東北)の領袖でした。征夷大将軍となった坂上田村麻呂が数万の朝廷軍を引き連れて侵攻した際にはこれを撃退した英雄として知られています。

802年に降伏し、坂上田村麻呂が蝦夷の首長アテルイと副将モレと多数の同族を引き連れてそのことを朝廷に報告しました。坂上田村麻呂はアテルイの助命を嘆願しましたが、聞き入れられず河内国国内で処刑されました。

『日本紀略』によると河内国植山で処刑されたとあり、この植山は現在の枚方市宇山と推定されています。 |

|

|

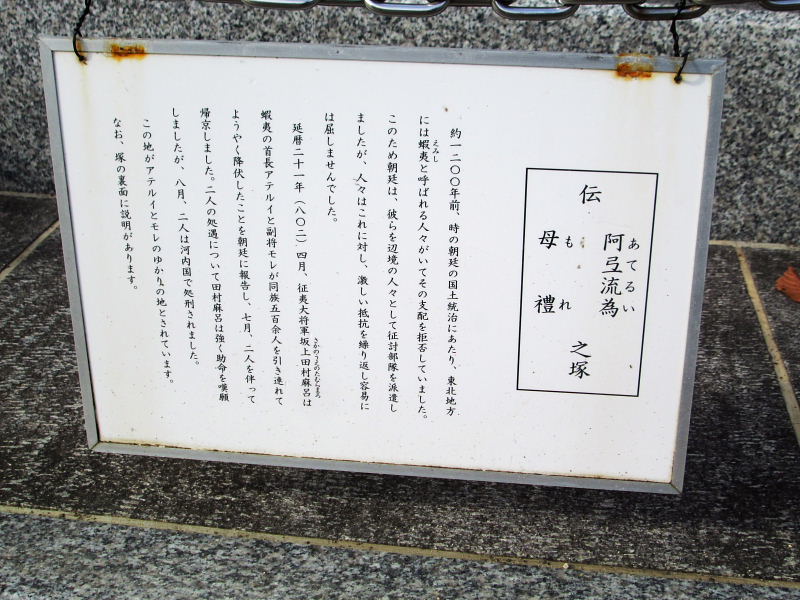

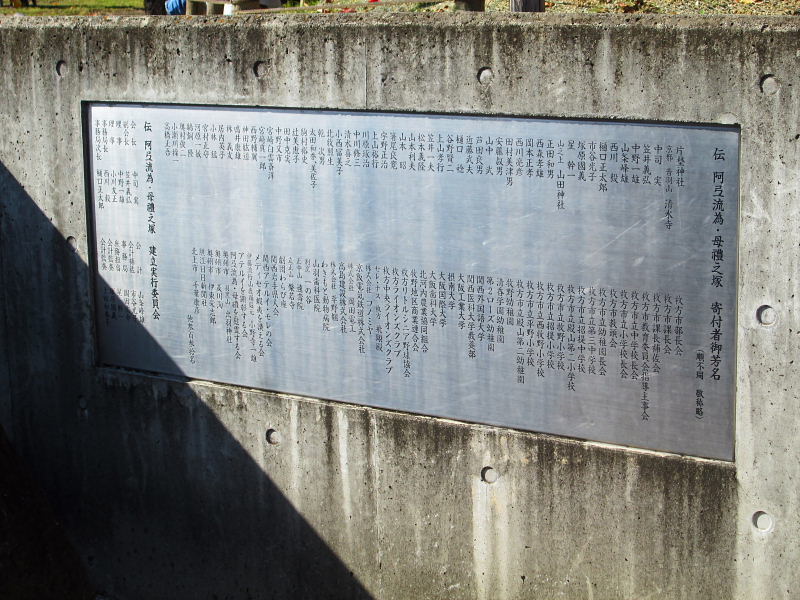

伝 阿弖流為・母禮之塚

約1200年前、時の朝廷の国土統治にあたり、当方地方には蝦夷(えみし)と呼ばれる人々がいてその支配を拒否していました。このため朝廷は、彼らを辺境の人々として征討部隊を派遣しましたが、人々はこれに対し、激しい抵抗を繰り返し容易には屈しませんでした。

延暦21年(802)4月、征夷大将軍坂上田村麻呂は蝦夷の首長アテルイと副将モレが同族500余人を引き連れてようやく降伏したことを朝廷に報告し、7月、二人を伴って帰京しました。二人の処遇について田村麻呂は強く助命を嘆願しましたが、8月、二人は河内国で処刑されました。

この地がアルテイとモレのゆかりの地とされています。

なお、塚の裏面に説明があります。 |

|

延暦21年(802)秋8月13日、蝦夷の首長アテルイと副将モレの二人は、征夷大将軍坂上田村麻呂らの助命嘆願もむなしく、「野生獣心反覆無定」として河内国で処刑された。肥沃な蝦夷地日高見国の制服は古くからの朝廷の悲願であったが、延暦8年には5万余の大軍が北上川河畔でアルテイの軍に大敗する有様であった。

郷土史の先覚者たちにより両名最後の地と目され、また首塚の伝えを持つ当地に、1205年の時を隔て多くの賛同者の浄財により塚を建立する。

記 関西外国語大学教授 瀬川芳則

表記は京都・清水寺貫主 森 清範

平成19年3月4日建立

伝 阿弖流為・母禮之塚建立実行委員会 |

アテルイの首塚?(牧野公園) |

|

|

|

|

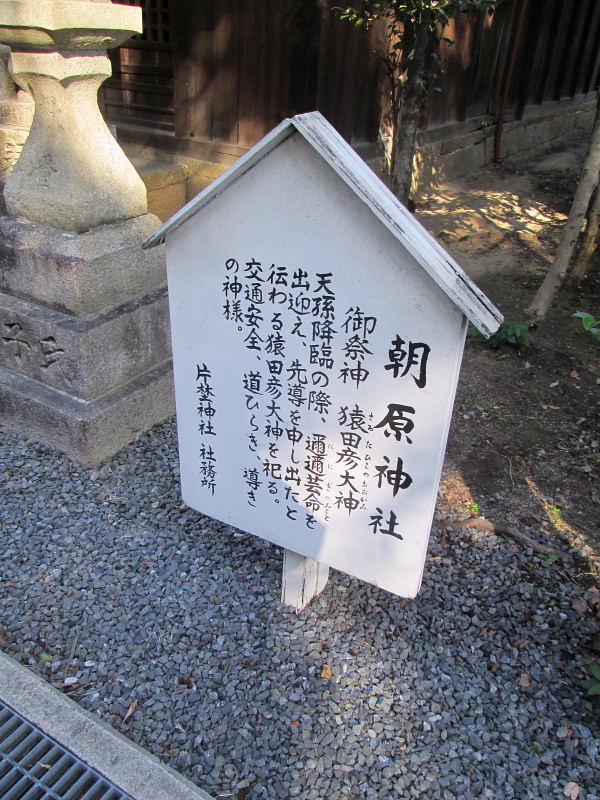

| 朝原神社(あさはらじんじゃ) |

|

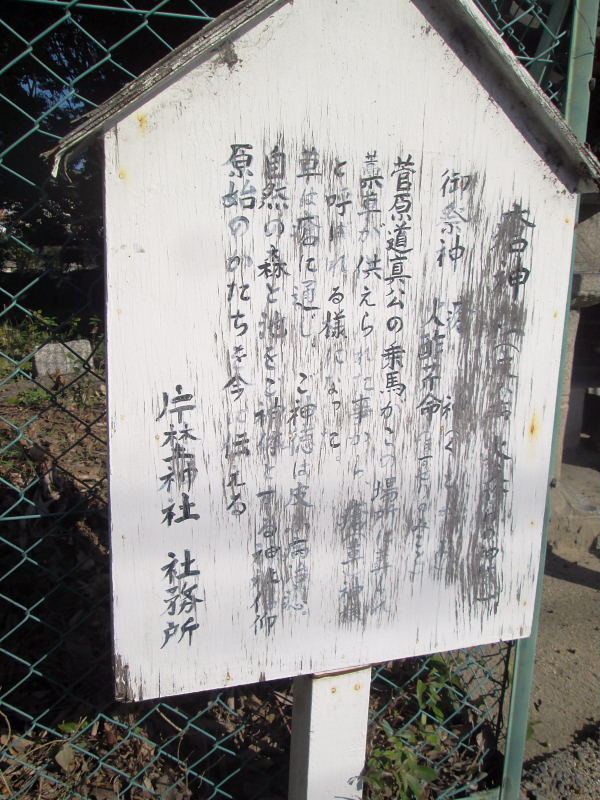

猿田彦神社の祭神 (現地案内板より)

天孫降臨の際、邇邇芸命(ににぎのみこと)を出迎え、先導を申し出たと伝わる猿田彦大神を祀る。

片埜神社社務所

片埜神社社頭に掲げる祭神案内には“道祖神・子孫繁栄の神・交通安全の神”とある。猿田彦命にはいろんな神格が付加されているが、その「道を拓く」ということから塞の神(ドウソシン)と習合して、境界(辻・峠・橋・道端など)にあって外からの邪神・悪霊を遮り、旅人の安全を護る神とされる。

また、その大きな鼻から性神ともされ同伴するアメノウズメとともに穀物の豊かな稔り、ひいては子孫繁栄をもたらすとの神格をもつ。

当社が面する道路は古くからの街道筋にあたり、道祖神とし て祀られた祠がはじまりと思われる。

|

|

|

|

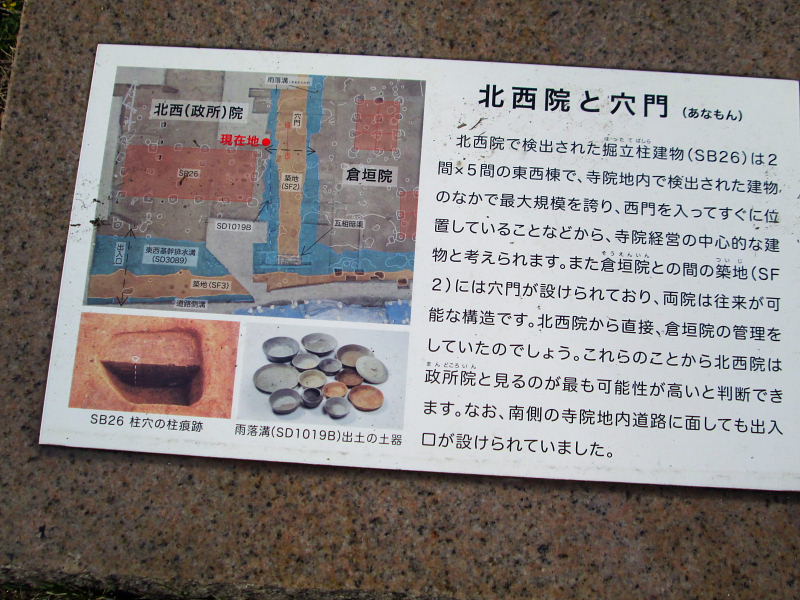

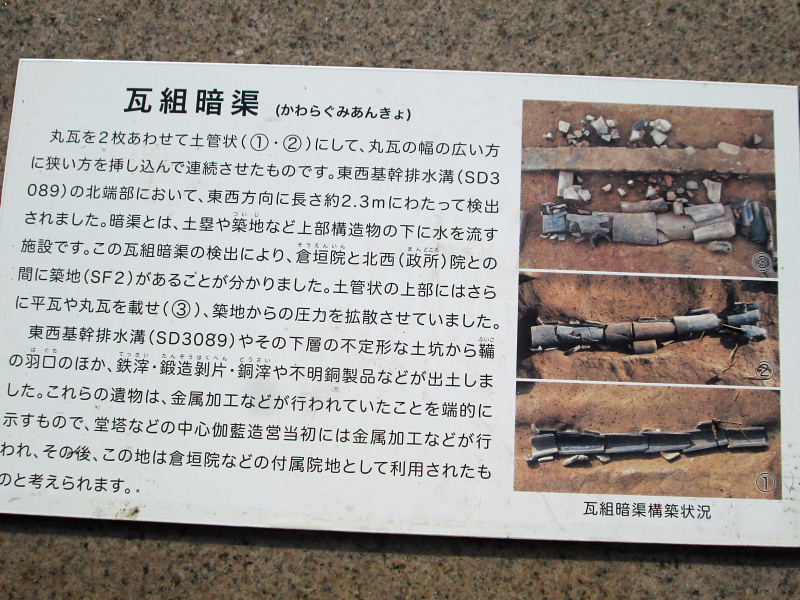

九頭神廃寺跡(くずかみはいじあと)

牧野本町1丁目210番の一部 九頭神遺跡発掘現場 |

関西医科大学の前で右折して牧野本町の商店街を南下途中、右手に九頭神廃寺史跡東公園があります。

九頭神廃寺は北河内で最も早く建立された古代寺院の一つとして、また高句麗系の軒丸瓦が出土することで古くから知られていましたが、開発の波にのまれほとんど宅地化されてしまっています。

昭和58年以降、その実態調査に取り組み、主要堂塔の一つである塔基壇やその下層にひろがる前身寺院(もしくは豪族居館)などの検出をみたほか、部分的ではありますが、東・西・北辺の寺院を区画すると考えられる溝などが確認されています。

また、寺院経営にかかわる付属院地の発見は、地方寺院では例が少なく、加えて、寺院地の北西角が確定されたことの意義も大きく、寺院地北西部外側で検出された宝幢遺構の存在も特筆すべきものです。 平成19年4月1日、史跡に指定。 |

|

|

|

|

|

|

|

公園の広場は、廃寺の遺構(柱跡など)が描かれている |

|

築地構造が再現されている |

|

|

| 寺院地北西部外側で検出された宝幢遺構 |

|

|

町中の地蔵尊 |

穂谷川(片鉾橋)に掲示されたイラスト地図 |

|

| 杉ヶ本神社 |

| 牧野本町商店街を南に突きっきり、穂谷川に架かる片鉾橋を渡り、突き当りに広がる牧野車塚公園を横切り、枚方中央図書館を右に見て左折、大通りを南に行き300mほどで左折すると、杉ヶ本神社に行き着きます。 |

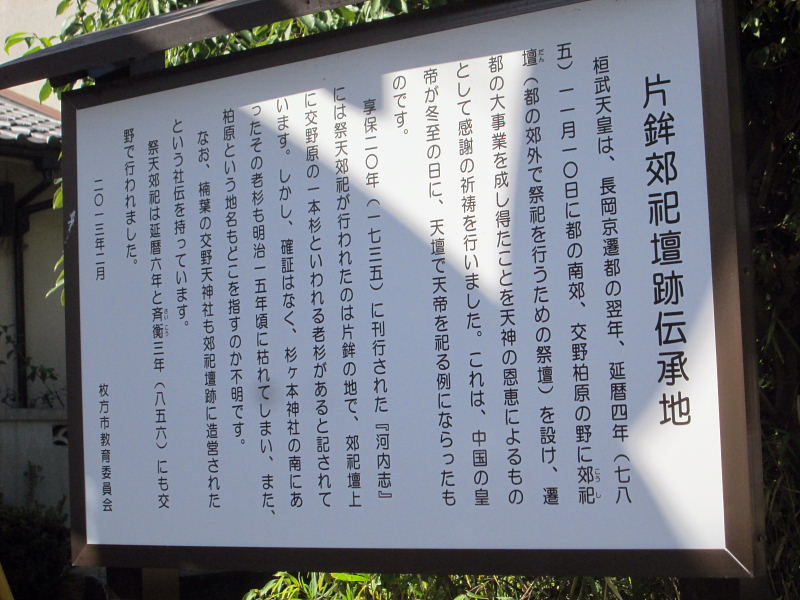

桓武天皇は、長岡京遷都の翌年、延暦4年(785)11月10日に都の南郊、交野柏原の野に郊祀壇(コウシダン)(都の郊外で祭祀を行うための祭壇)を設け、遷都の大事業を成し得たことを天神の恩恵によるものとして感謝の祈祷を行いました。これは、中国の皇帝が冬至の日に、天壇で天帝を祀る例にならったものです。

享保20年(1735)に刊行された『河内志』には祭天郊祀が行われたのは片鉾の地で、郊祀壇上に交野原の一本杉といわれる老杉があると記されています。しかし、確証はなく、杉ケ本神社の南にあったその老杉も明治15年頃に枯れてしまい、また、柏原という地名もどこを指すのか不明です。

なお、楠葉の交野天神社も郊祀壇跡に造営されたという社伝を持っています。

祭天郊祀は延暦6年と斉衡(サイコウ)3年(856)にも交野で行われました。 2013年2月 枚方市教育委員会 |

|

|

神社名の由来。

神社名「杉ヶ本」とは、昔、桓武天皇が片鉾村で弁当を食され、使った杉の箸を地面に突き刺しておかれたら、これが根付いて大木になった。この杉は枯れても、必ず、その根元から新しい杉が一本だけ生えることから一本杉と呼ばれた、との伝承があり、その杉があったところに建つ神社だから杉ヶ本という、という(枚方風土記)・・・この手の伝承は各地に多い。

社伝によれば、「江戸時代、男山八幡宮から八幡神を勧請して『八幡宮』として創建し、明治5年(1872)、甲斐田村の八幡宮(現甲鉾神社)に合祀されたが、同18年(1885)、もとの片鉾村に復社して『杉ヶ本』を名乗った」とある。

石清水八幡宮が近いからということか枚方市内には、ホムタワケあるいは八幡神を祀る神社が多い。 |

|

|

| 国の指定史跡 牧野車塚古墳 |

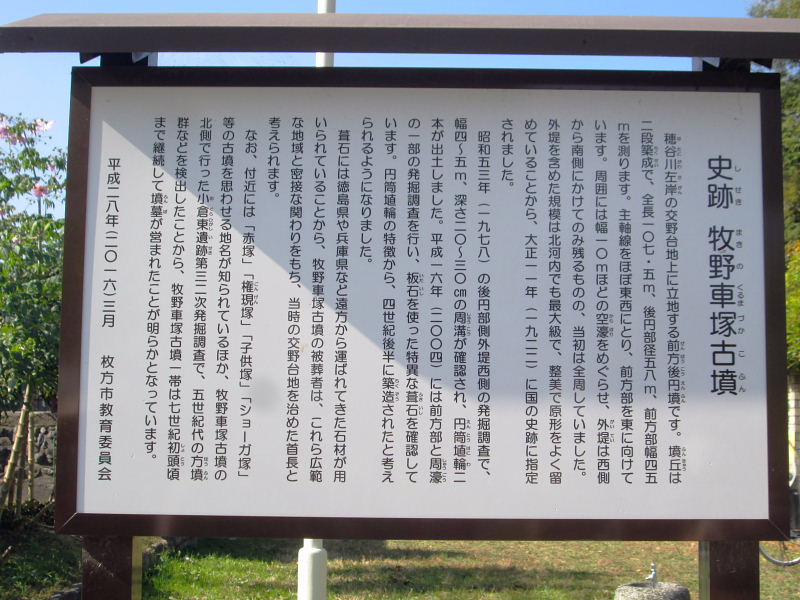

牧野車塚古墳(マキノクルマヅカコフン)(国指定史跡)

穂谷川左岸の交野台地上に立地する前方後円墳です。墳丘は2段築成で、全長107.5m、後円部径58m、前方部幅45mを測ります。主軸線をほぼ東西にとり、前方部を東に向けています。周囲には幅10mほどの空濠をめぐらせ、外堤は西側から南側にかけてのみ残るものの、当初は全周していました。外堤を含めた規模は北河内でも最大級で、整美で原形をよく留めていることから、大正11年(1922)に国の史跡に指定されました。

昭和53年(1978)の後円部側外西側の発掘調査で、幅4~5m、深さ20~30cmの周溝が確認され、円筒埴輪2本が出土しました。平成16年(2004)には前方部と周濠の発掘調査を行い、板石を使った特異な葺石を確認しています。円筒部埴輪の特徴から、4世紀後半に築造されたと考えられるようになりました。

葺石には徳島県や兵庫県など遠方から運ばれてきた石材が用いられていることから、牧野車塚古墳の被葬者は、これら広範な地域と密接な関わりを持ち、当時の交野台地を治めた首長と考えられます。

築造当初には、二重濠であったことが判明しました。また、濠内から2本の円筒埴輪も検出されました。 主体部の構造や副葬品の内容は不明ですが、墳丘の形状から5世紀前半代の築造と考えられます。

なお、付近には、「赤塚」「権現塚」「子供塚」「ショーガ塚」等の古墳を思わせる地名が知られているほか、牧野車塚古墳の北側で行った小倉東遺跡32次発掘調査で、5世紀代の方墳群などを検出したことから、牧野車塚古墳一帯は7世紀初頭初頭頃まで継続して墳墓が営まれたことが明らかとなっています。かっては牧野塚を盟主墳とする古墳群が形成されていたと思われます。

平成28年(2016)3月 枚方市教育委員会

昭和54年10月、追加指定するところは、枚方市が公有化した周濠の南側と、昭和53年に発掘調査で確認した墳丘西側の外濠部分であり、これにより、全周のうち約3分の2が指定されることになる。

|

|

穂谷川左岸の台地上に立地する前方後円墳で、全長107.5メートル、後円部径58メートル、前方部幅45メートルを測ります。主軸線をほぼ東西にとり、周溝をめぐらせ、西側から南側にかけて外堤があります。埋葬施設の構造や副葬品は不明ですが、出土遺物の特徴や墳丘の形状などから、築造時期は古墳時代前期中頃(4世紀後半)と考えられます。

大正11年3月8日、史跡に指定、昭和55年2月19日に外堤南側および西側を追加指定。 |

|

|

|

|

|

|

| 輝きプラザきらら文化財展示会 |

元関西外大の校舎であったが枚方市に寄贈され、枚方市の施設として利用されている。輝きプラザは二階にあり枚方市の考古物の展示室として利用されている。昨年の12月に訪れたときには「交北城の山遺跡」の特別展が開催されていました。縄文時代、弥生時代の土器、古墳時代の木製品等が展示されていました。年間を通して展示されるそうです。

今回は、発掘で分かった!枚方のむかしむかしが展示されていました。 |

発掘で分かった!

枚方のむかしむかし (PDF) |

|

|

|

|

|

|