|

ホームページに戻る 2017.6.10(土) 24名(会員14名)参加 |

|

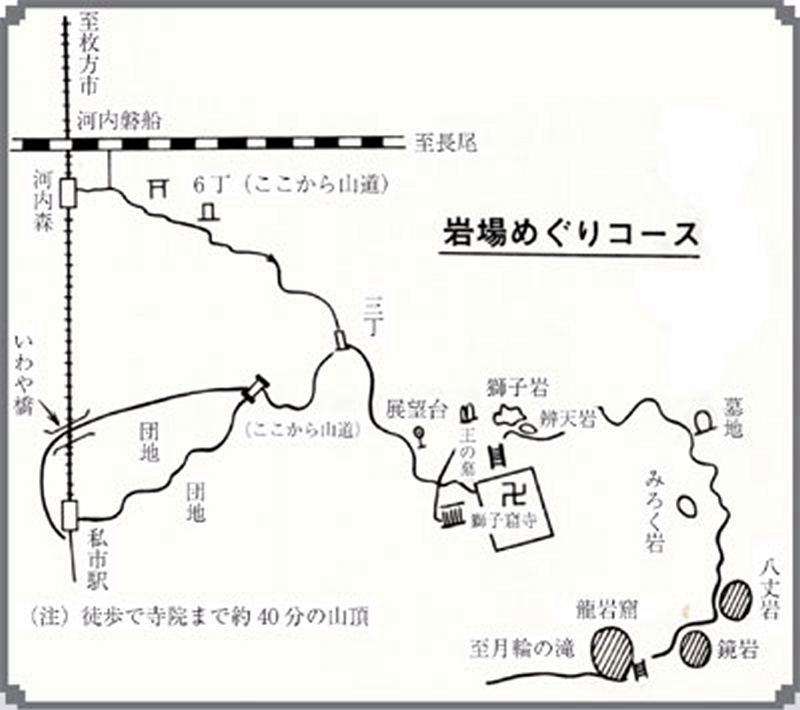

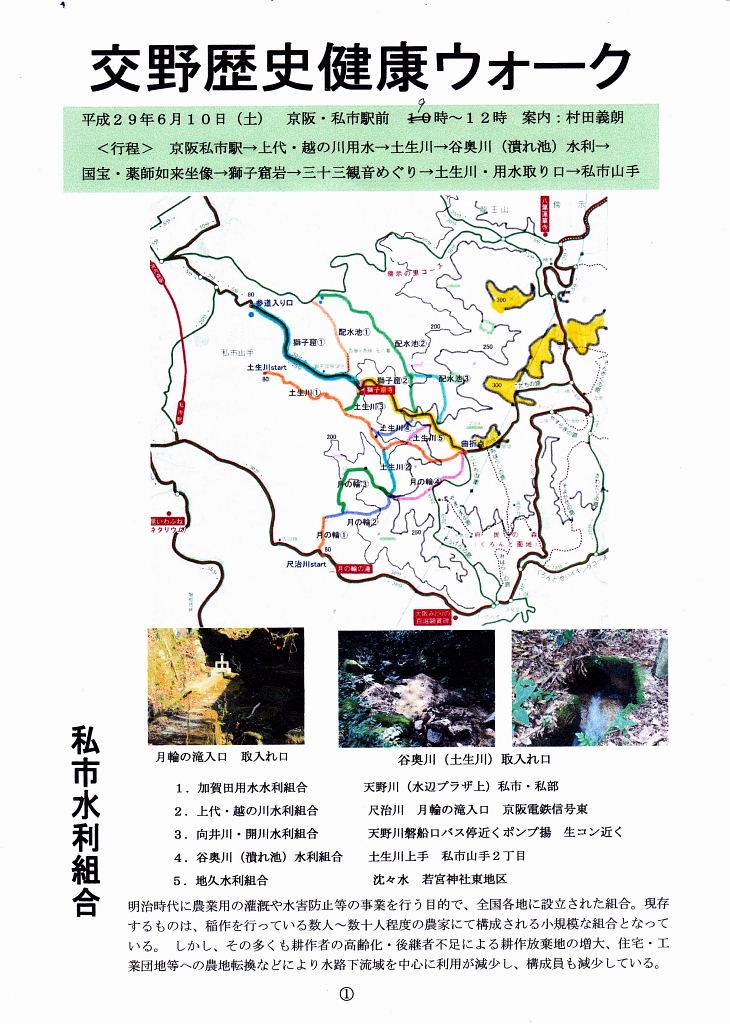

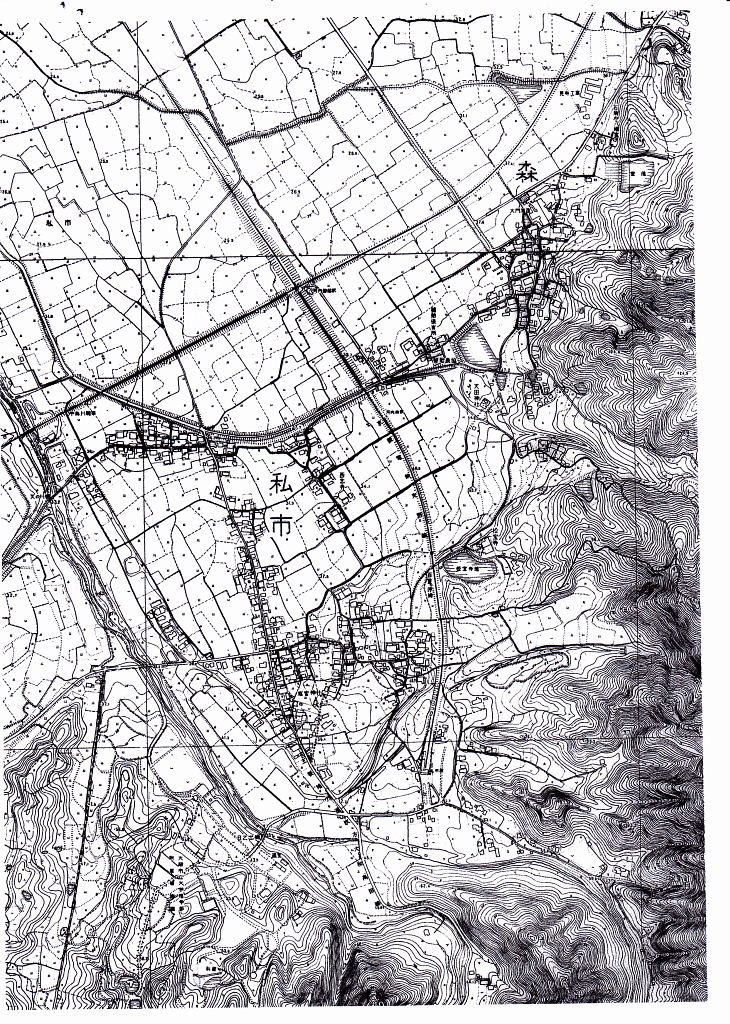

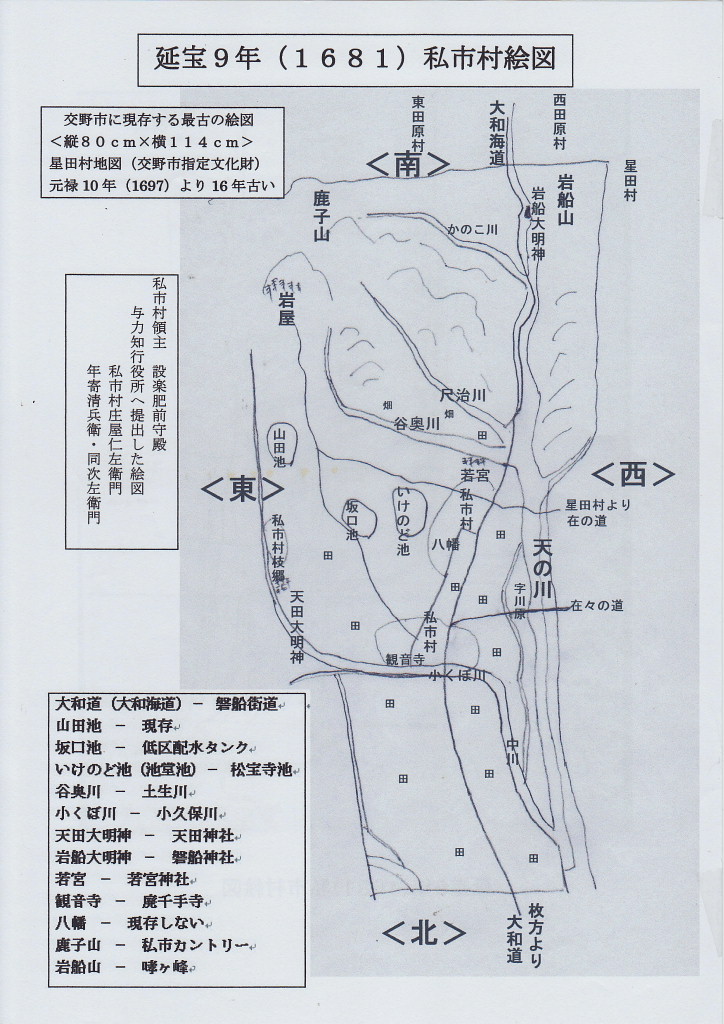

| 日時:平成29年6月10日(土月) 午前9時 集合場所 京阪・私市駅前 京阪私市駅→上代・越の川用水・→土生川→仁王門跡→国宝・薬師如来坐像拝観→ 獅子窟岩→獅子窟寺の三十三観音めぐり→土生川・用水 12時30分解散 (健脚コース) 徒歩約5km 参加24名(会員14名) 案内: 村田義朗氏 |

|

| 2017年6月10日(土)、天候晴れ。参加者24人。 今回のウォークに先立ち、古文化同好会の会員の綱分さんが何日もかけて調査された、「獅子窟寺の三十三観音の略図・位置関係・台座文字の判読テキスト・三十三観音全写真集」を基に、高尾さん、木下さんと3人で下見したり、土生川へのルートの確認など、何度も足を運びました。 歴史健康ウォーク当日は、真夏日のような熱い天候にも拘わらず、沢山の方々に参加いただき、皆さんと共に三十三の観音さんすべてをお参りすることできました。また、綱分さん、高尾さん、木下さんより、貴重な資料や助言を頂き、予定通り案内することができましたことに大きな喜びを感じております。 また、獅子窟寺の住職様ご夫妻には、国宝薬師如来拝観や三十三観音の境内立ち入りなど、いろいろとご配慮いただき誠に有難うございました。心より感謝申し上げます。 参加された方々から、「一度お参りしたいと願っていた、薬師如来坐像の拝観が出来たこと、また、三十三観音さんまで案内頂き感謝しています。」「山の上のお寺だと聞いていたので、なかなか訪れることが出来ずウズウズしていましたが、今回皆さんとお参りすることが出来て、本当にうれしく思います。」「成程、健脚コースだと実感しました。歩き通せて自信が出来ました。」「機会があれば、もう一度ゆっくりと三十三観音を巡ってみたい。」など感想を頂戴しました。 ホームページに掲載するにあたり、綱分さんより、詳しい資料集を提供頂きましたこと、記して感謝申し上げます。 (参考資料) 綱分さんの調査資料 「獅子窟寺の三十三観音の略図・位置関係・ 台座文字の判読テキスト・三十三観音全写真集」 交野市史及び考古編、交野町史、ふるさと交野を歩く(山の編)、その他WEB検索資料 |

| 元気な皆さんが勢揃い!獅子窟寺本堂前で記念撮影 |

|

立花会長と高尾部長の挨拶 |

||||||||||

| 私市水利組合 水源(用水取入れ口) 1.加賀田用水水利組合 天野川(水辺プラザ上)私市・私部 2.上代・越の川水利組合 尺治川 月輪の滝入口 京阪電鉄信号東 3.向井川・開川水利組合 天野川磐船口バス停近くポンプ揚 生コン近く 4.谷奥川(潰れ池)水利組合 土生川上手 私市山手2丁目 5.地久水利組合 沈々水 若宮神社東地区 |

||||||||||

| 水利組合とは、明治時代に農業用の灌漑や水害防止等の事業を行う目的で、全国各地に設立された組合。現存するものは、稲作を行っている数人~数十人程度の農家にて構成される小規模な組合となっている。 しかし、その多くも耕作者の高齢化・後継者不足による耕作放棄地の増大、住宅・工業団地等への農地転換などにより水路下流域を中心に利用が減少し、構成員も減少している。 | ||||||||||

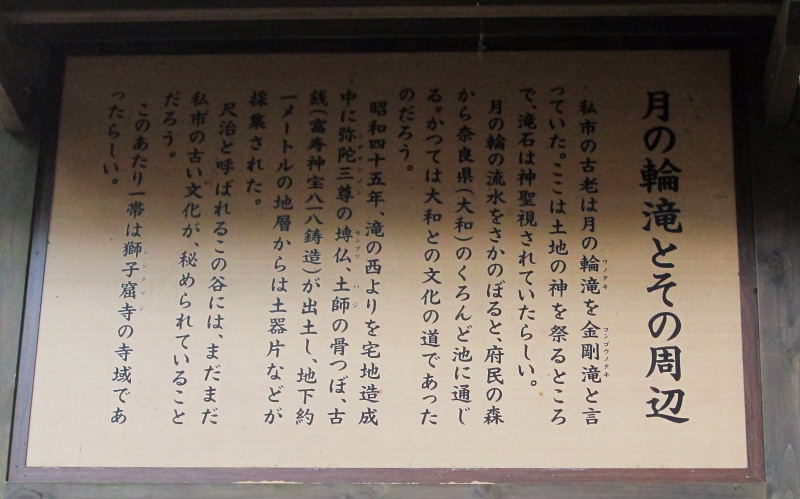

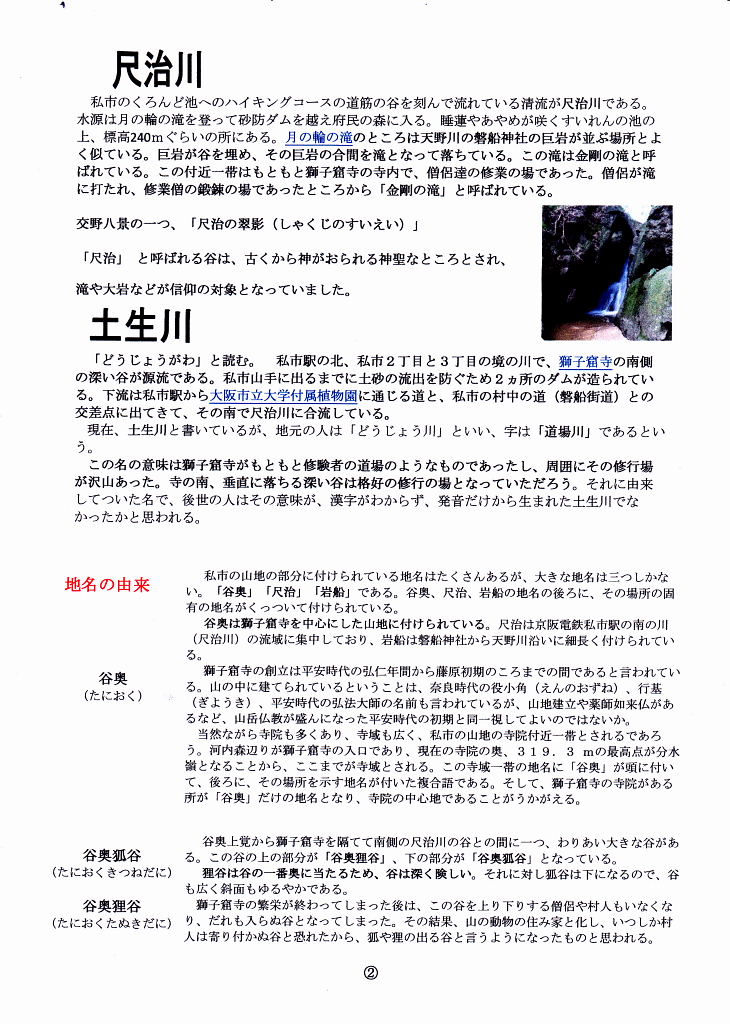

私市のくろんど池へのハイキングコースの道筋の谷を刻んで流れている清流が尺治川である。水源は月の輪の滝を登って砂防ダムを越え府民の森に入る。睡蓮やあやめが咲くすいれんの池の上、標高240mぐらいの所にある。月の輪の滝のところは天野川の磐船神社の巨岩が並ぶ場所とよく似ている。巨岩が谷を埋め、その巨岩の合間を滝となって落ちている。この滝は金剛の滝と呼ばれている。この付近一帯はもともと獅子窟寺の寺内で、僧侶達の修業の場であった。僧侶が滝に打たれ、修業僧の鍛錬の場であったところから「金剛の滝」と呼ばれている。 交野八景の一つ、「尺治の翠影(しゃくじのすいえい)」「尺治」 と呼ばれる谷は、古くから神がおられる神聖なところとされ、滝や大岩などが信仰の対象となっていました。 「どうじょうがわ」と読む。 私市駅の北、私市2丁目と3丁目の境の川で、獅子窟寺の南側の深い谷が源流である。私市山手に出るまでに土砂の流出を防ぐため2ヵ所のダムが造られている。下流は私市駅から大阪市立大学付属植物園に通じる道と、私市の村中の道(磐船街道)との交差点に出てきて、その南で尺治川に合流している。 現在、土生川と書いているが、地元の人は「どうじょう川」といい、字は「道場川」であるという。 この名の意味は獅子窟寺がもともと修験者の道場のようなものであったし、周囲にその修行場が沢山あった。寺の南、垂直に落ちる深い谷は格好の修行の場となっていただろう。それに由来してついた名で、後世の人はその意味が、漢字がわからず、発音だけから生まれた土生川でなかったかと思われる。 |

||||||||||

尺治川:月輪の滝入口 京阪電鉄信号東 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| 上代用水取入れ口 (尺治川・月輪滝入口付近) |

||||||||||

|

||||||||||

尺治川・月輪滝入口付近の取入れ樋より、約2.5㎞の水路を経て松宝寺池に注がれる。 その間、山裾の水路は、住宅街へと吸い込まれるように流れています。 |

||||||||||

土生川(普段は殆ど水が流れていない) 土生川(普段は殆ど水が流れていない)上代用水路は、土生川の上を鉄管で運ばれ住宅地の中を通り京阪電車の上の土手沿いを流れる |

||||||||||

京阪電車の上手に上代用水路が流れている |

||||||||||

上代用水樋を経て、再び京阪電車の上を通り、獅子窟寺池へと注がれています。 |

||||||||||

岩屋橋(昭和4年、京阪電車が開通した時に架けられた) |

||||||||||

|

||||||||||

| 6月に入って田植え作業が始まりあっという間に、一面綺麗な田園風景が現出された | ||||||||||

|

||||||||||

獅子窟寺の三十三観音巡りを終えて、土生川を下って、用水樋を確認しました。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| 岩屋橋を東へ上り、交野水道局の低地配水池を左に見て、獅子窟寺の登り口・坂口に出る。井上姓が多く、長慶天皇と関係のある方々だと聞く。獅子窟寺の上り口に、「獅子窟律寺」「南無阿弥陀仏」「従是六丁」などと刻まれた三つの碑が建っている。 中央の名号碑から寛保元年(1741)酉8月日 坂口久兵衛と銘記されているそうです。 |

||||||||||

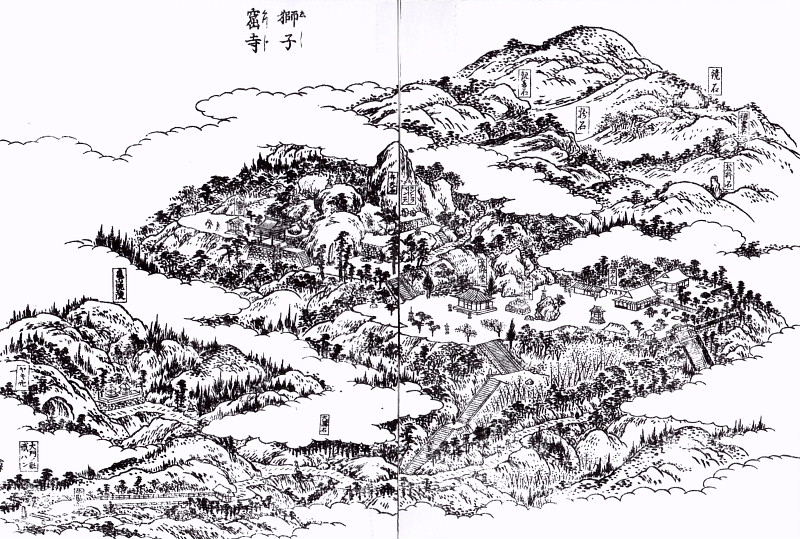

河内名所図会 享和元年(1801) 描かれてる絵図を丹念に見てゆくと、往時のことが細かく解ってくる貴重な資料です。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

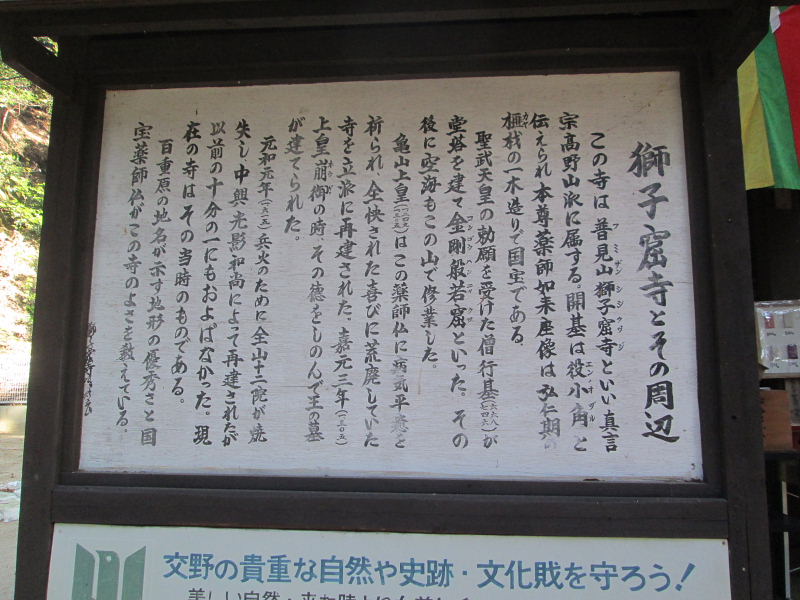

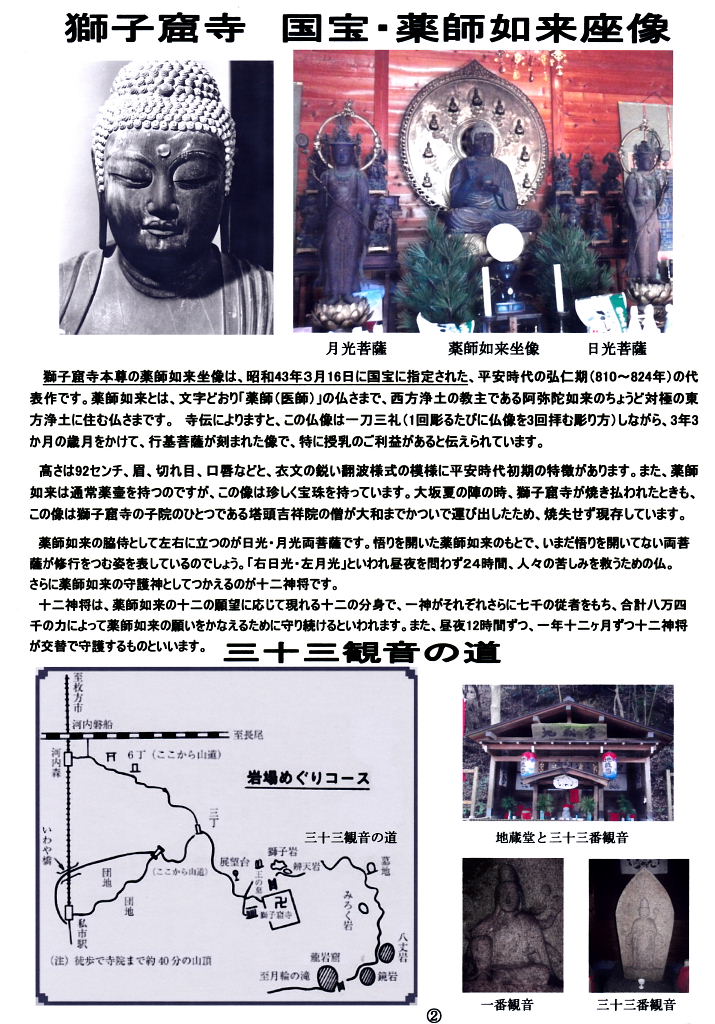

| 京阪電車・私市駅、河内森駅、またはJR河内磐船駅よりそれぞれ徒歩約40分。

普賢山獅子窟寺といい、真言宗高野山派に属する。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

獅子窟寺の上り口よりゆっくりと登り始めると、獅子窟寺の参道の中ほどの山側に、室町時代の作と思われる丈52センチの首なし地蔵がおられる。私市の老婦人たちは、この地蔵を「安産地蔵」と呼んでいる。 |

||||||||||

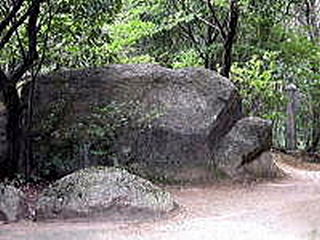

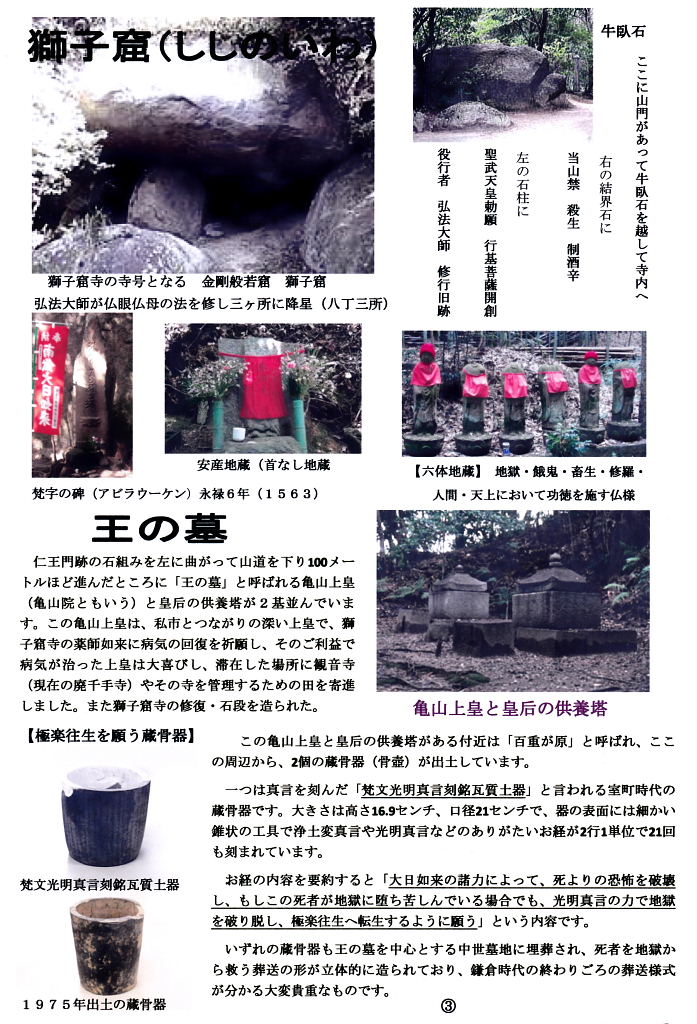

| さらに上ると、左右に「聖武天皇勅願、行基菩薩開創、役行者、弘法大師、修行旧蹟」「当山禁 殺生 制酒辛」と刻まれた石柱が立っている。昔は、ここに山門があり、牛臥石の上を越してお参りした。参道は平らで広い、ここまで登るとほっと一息できる。 昔、両側には松並木があったが、昭和9年(1934)の第1室戸台風で倒れてしまった。参道の奥まった所の石組みの中央に仁王門跡の立札が立っている。仁王さんは今は本堂におられる。右に折れ、少し崩れた道を行くと百四つ(元は百八つ)の石段がある。(現在は、通行禁止となっている) 亀山上皇はご本尊の薬師仏に病気平癒を祈られ、全快した喜びに荒廃した寺を立派に再建された。嘉元3年(1305年)上皇崩御の時、その徳をしのんで王の墓が建てられたという。 |

||||||||||

牛臥石 |

仁王門跡 |

|||||||||

獅子窟寺への山道を登って行くと寺の約150M手前、少し開けた所に仁王門跡の石組みがあり、左へ山道を下り、六体地蔵の前を抜けると、湾曲に突き出した所に、亀山上皇と皇后の供養塔・王の墓が重厚なたたずまいを見せている。 |

||||||||||

獅子窟寺の境内からの眺望はお見事です! 当日は、遠くが霞んで山並みが見えませんでしたが・・・。 |

||||||||||

地蔵尊 西国三十三観音の三十三番札所の谷汲山華厳寺が祀られている |

||||||||||

三十三番観音 |

||||||||||

| |

||||||||||

天福岩 この岩を抱えて願いを唱えると叶うといわれる |

||||||||||

|

||||||||||

本堂前で記念撮影 |

||||||||||

(1月2日の初歩きの際のスナップ写真) |

||||||||||

国宝収蔵庫の吉祥宝来(きっしょうほうらい) |

||||||||||

| 高野山の寺院や商店、一般家庭まで、建物の中のあちこちに切り絵の奉書がかけてあり、不思議に思う人も多いようです。これは「宝来」と言って、しめ縄の代わりに掛ける縁起物です。 宝来は、弘法大師・空海が中国からもたらしたもので、高野山には農地がなく、しめ縄を作る稲わらを入手するのが難しいことから、この宝来を神棚や床の間、玄関などに掛けます。  基本的には正月に掛け替え、一年中掛けておくところがほとんどです。 宝来は、様々な縁起物がかたどられていますが、最もよく見かけるのは「たま」と呼ばれる宝珠で、仏様が手に持っている「願いをかなえる宝の珠」のことです。 また、地元の人が毎年買い求めるのは翌年の干支の宝来で、これを正月に掛け替えます。 宝来は、表具屋や印刷屋など、昔から紙を扱う職人が作っています。干支は毎年一から型紙を起こして作ります。基本的には周りを雲の形にして、あまり複雑な形は彫るのが大変なので、シンプルに、洗練した形を職人が作ります。高野山を歩きながら、色々な形の宝来を見つけてみてください。 宝来とは1200年余前に空海が唐で習得し、弟子たちに手法を伝授した縁起物(吉祥)の“切り絵”。藁のない高野山でしめ縄の代わりに飾るようになったと言われている。宝船や干支など数種類の図柄があり、表紙の“如意宝珠”は仏教において様々な霊験を表す宝の珠。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

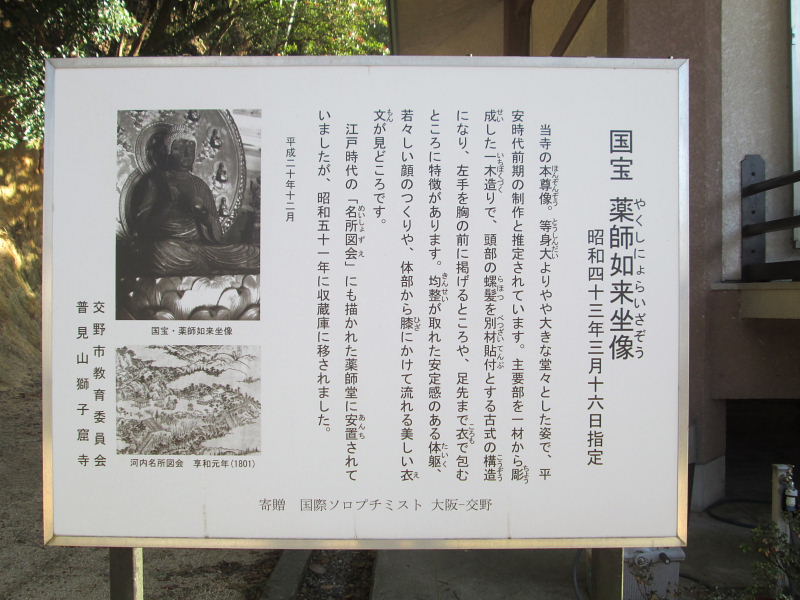

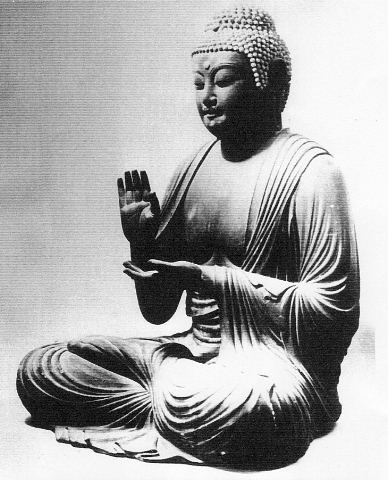

| 大阪府下の4点の国宝仏像は次の通りです。 獅子窟寺 *木造薬師如来坐像(薬師堂安置) 平安時代 道明寺 *(秘仏)木造十一面観音立像(本堂安置) 平安時代 葛井寺 *乾漆千手観音坐像(本堂安置) 天平時代 観心寺 *(秘仏)木造如意輪観音坐像(金堂安置) 平安時代 |

||||||||||

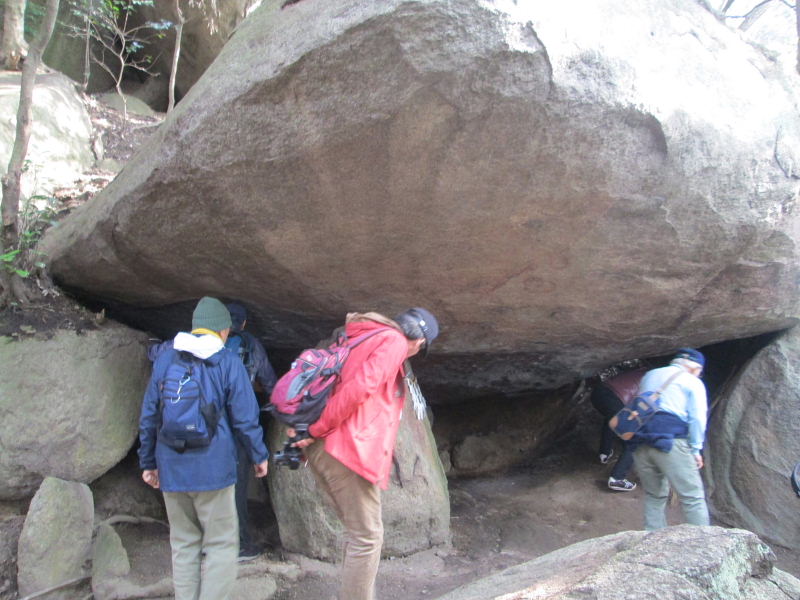

| 金剛般若窟(こんごうはんにゃくつ)・獅子窟(ししくつ)岩 | ||||||||||

(今回は時間の都合で省略) |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

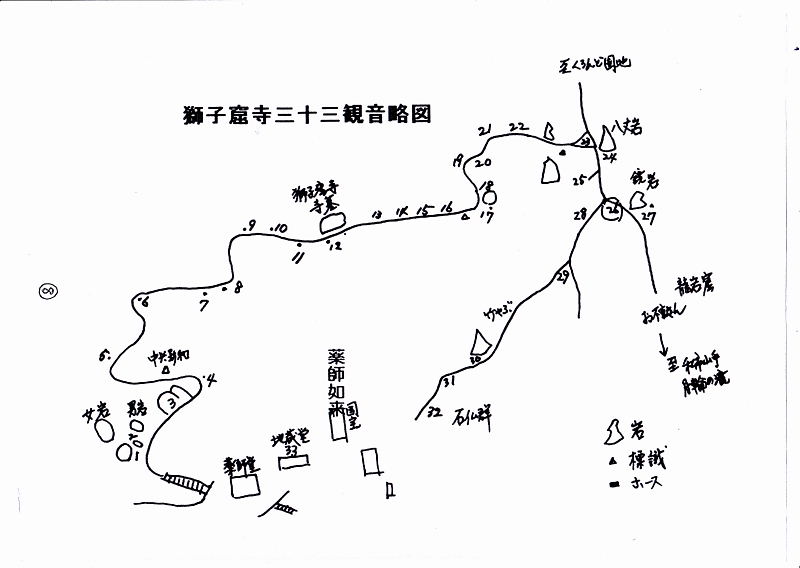

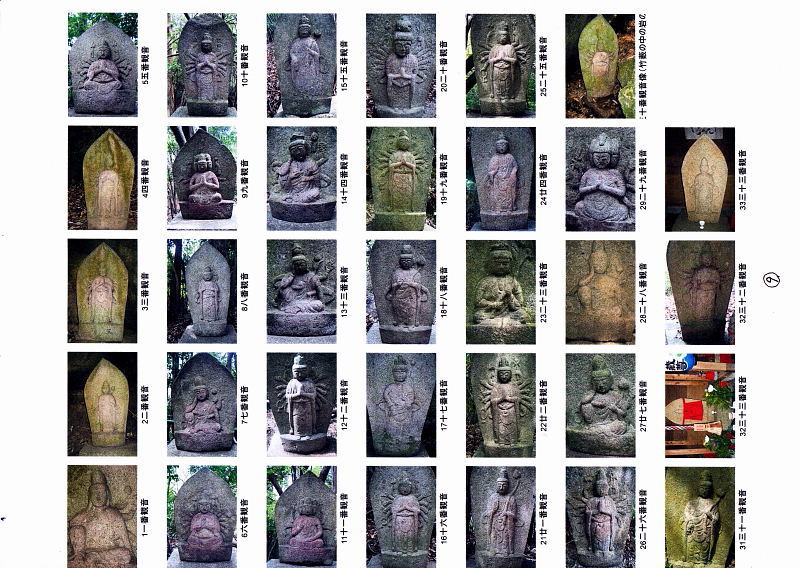

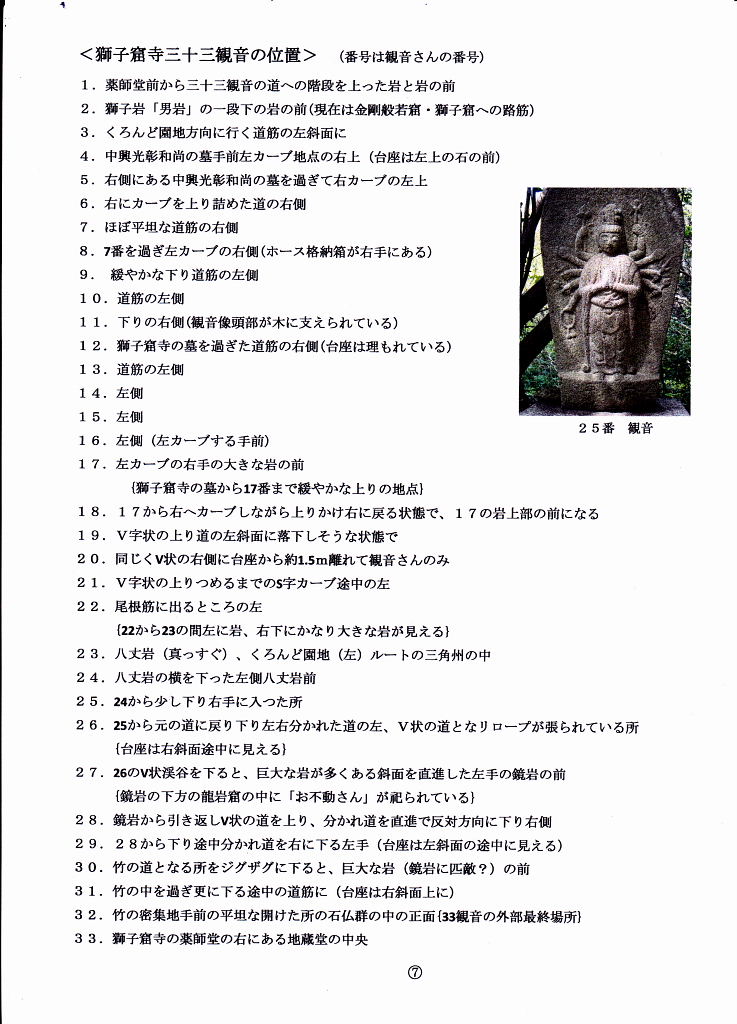

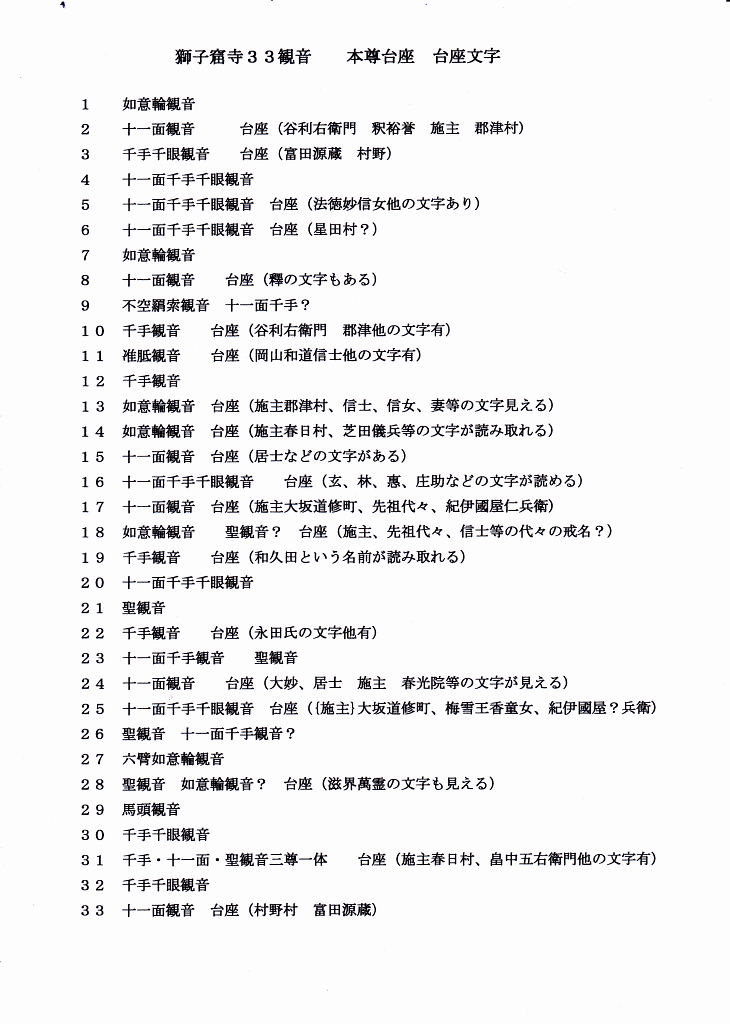

| 獅子窟寺三十三観音 本尊台座 台座文字 1 如意輪観音 2 十一面観音 台座(谷利右衛門 釈裕誉 施主 郡津村) 3 千手千眼観音 台座(富田源蔵 村野) 4 十一面千手千眼観音 5 十一面千手千眼観音 台座(法徳妙信女他の文字あり) 6 十一面千手千眼観音 台座(星田村?) 7 如意輪観音 8 十一面観音 台座(釋の文字もある) 9 不空羂索観音 十一面千手? 10 千手観音 台座(谷利右衛門 郡津他の文字有) 11 准胝観音 台座(岡山和道信士他の文字有) 12 千手観音 13 如意輪観音 台座(施主郡津村、信士、信女、妻等の文字見える) 14 如意輪観音 台座(施主春日村、芝田儀兵等の文字が読み取れる) 15 十一面観音 台座(居士などの文字がある) 16 十一面千手千眼観音 台座(玄、林、惠、庄助などの文字が読める) 17 十一面観音 台座(施主大坂道修町、先祖代々、紀伊國屋仁兵衛) 18 如意輪観音 聖観音? 台座(施主、先祖代々、信士等の代々の戒名?) 19 千手観音 台座(和久田という名前が読み取れる) 20 十一面千手千眼観音 21 聖観音 22 千手観音 台座(永田氏の文字他有) 23 十一面千手観音 聖観音 24 十一面観音 台座(大妙、居士 施主 春光院等の文字が見える) 25 十一面千手千眼観音 台座({施主}大坂道修町、梅雪王香童女、紀伊國屋?兵衛) 26 聖観音 十一面千手観音? 27 六臂如意輪観音 28 聖観音 如意輪観音? 台座(滋界萬霊の文字も見える) 29 馬頭観音 30 千手千眼観音 31 千手・十一面・聖観音三尊一体 台座(施主春日村、畠中五右衛門他の文字有) 32 千手千眼観音 33 十一面観音 台座(村野村 富田源蔵) |

||||||||||

一番観音 |

||||||||||

五番観音 |

||||||||||

九番観音 |

||||||||||

十三番観音 |

||||||||||

十八番観音(岩の上に祀られている) |

||||||||||

二十番観音 |

||||||||||

二十四番観音 八丈岩の下 |

||||||||||

二十九番観音(馬頭観音) |

||||||||||

三十番観音 |

||||||||||

三十二番観音 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

三十二番観音 |

||||||||||

三十三観音を巡り終えました! 三十二番観音を真ん中に記念撮影! 皆さん、大変お疲れさまでした! |

||||||||||

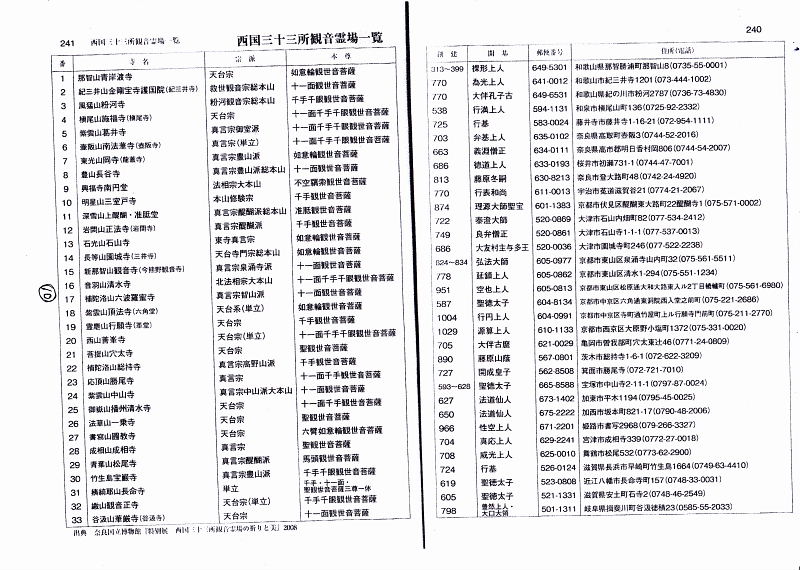

| 西国三十三観音菩薩の巡礼が始まって1300年 | ||||||||||

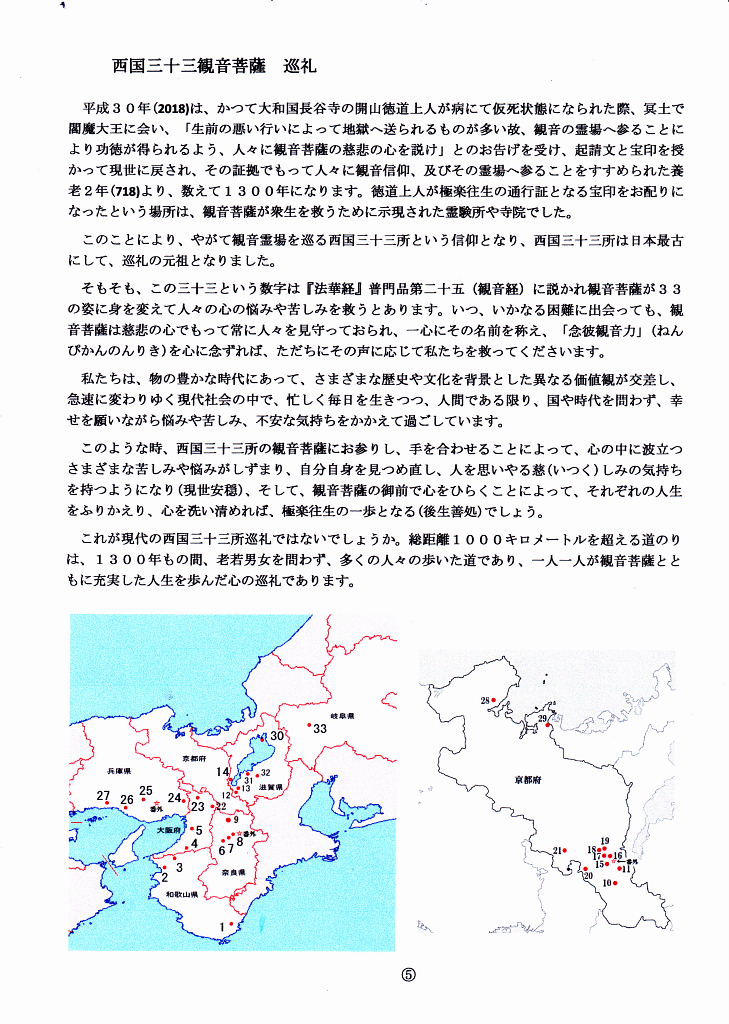

| 平成30年(2018)は、かつて大和国長谷寺の開山徳道上人が病にて仮死状態になられた際、冥土で閻魔大王に会い、「生前の悪い行いによって地獄へ送られるものが多い故、観音の霊場へ参ることにより功徳が得られるよう、人々に観音菩薩の慈悲の心を説け」とのお告げを受け、起請文と宝印を授かって現世に戻され、その証拠でもって人々に観音信仰、及びその霊場へ参ることをすすめられた養老2年(718)より、数えて1300年になります。徳道上人が極楽往生の通行証となる宝印をお配りになったという場所は、観音菩薩が衆生を救うために示現された霊験所や寺院でした。 このことにより、やがて観音霊場を巡る西国三十三所という信仰となり、西国三十三所は日本最古にして、巡礼の元祖となりました。 そもそも、この三十三という数字は『法華経』普門品第二十五(観音経)に説かれ観音菩薩が33の姿に身を変えて人々の心の悩みや苦しみを救うとあります。いつ、いかなる困難に出会っても、観音菩薩は慈悲の心でもって常に人々を見守っておられ、一心にその名前を称え、「念彼観音力」(ねんぴかんのんりき)を心に念ずれば、ただちにその声に応じて私たちを救ってくださいます。 |

||||||||||

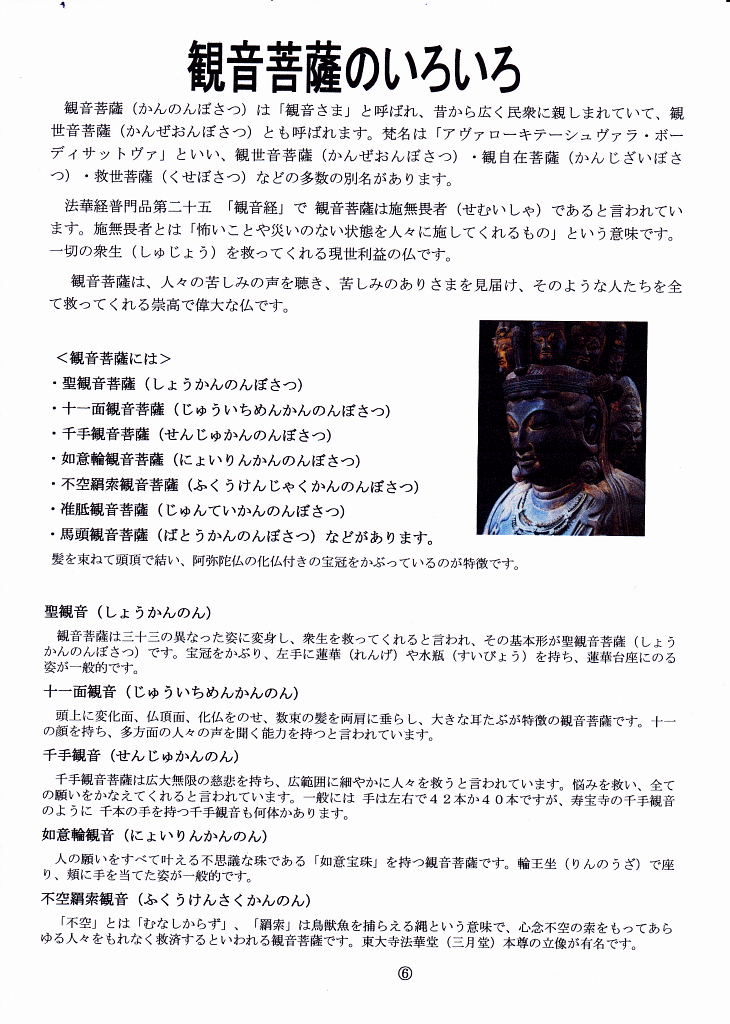

| 観音菩薩(かんのんぼさつ)は「観音さま」と呼ばれ、昔から広く民衆に親しまれていて、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)とも呼ばれます。梵名は「アヴァローキテーシュヴァラ・ボーディサットヴァ」といい、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)・観自在菩薩(かんじざいぼさつ)・救世菩薩(くせぼさつ)などの多数の別名があります。 法華経普門品第二十五 「観音経」で 観音菩薩は施無畏者(せむいしゃ)であると言われています。施無畏者とは「怖いことや災いのない状態を人々に施してくれるもの」という意味です。一切の衆生(しゅじょう)を救ってくれる現世利益の仏です。 観音菩薩は、人々の苦しみの声を聴き、苦しみのありさまを見届け、そのような人たちを全て救ってくれる崇高で偉大な仏です。 <観音菩薩には> ・聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ) ・十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ) ・千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ) ・如意輪観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ) ・不空羂索観音菩薩(ふくうけんじゃくかんのんぼさつ) ・准胝観音菩薩(じゅんていかんのんぼさつ) ・馬頭観音菩薩(ばとうかんのんぼさつ)などがあります。 髪を束ねて頭頂で結い、阿弥陀仏の化仏付きの宝冠をかぶっているのが特徴です。 聖観音(しょうかんのん) 観音菩薩は三十三の異なった姿に変身し、衆生を救ってくれると言われ、その基本形が聖観音菩薩(しょうかんのんぼさつ)です。宝冠をかぶり、左手に蓮華(れんげ)や水瓶(すいびょう)を持ち、蓮華台座にのる姿が一般的です。 十一面観音(じゅういちめんかんのん) 頭上に変化面、仏頂面、化仏をのせ、数束の髪を両肩に垂らし、大きな耳たぶが特徴の観音菩薩です。十一の顔を持ち、多方面の人々の声を聞く能力を持つと言われています。 千手観音(せんじゅかんのん) 千手観音菩薩は広大無限の慈悲を持ち、広範囲に細やかに人々を救うと言われています。悩みを救い、全ての願いをかなえてくれると言われています。一般には 手は左右で42本か40本ですが、寿宝寺の千手観音のように 千本の手を持つ千手観音も何体かあります。 如意輪観音(にょいりんかんのん) 人の願いをすべて叶える不思議な珠である「如意宝珠」を持つ観音菩薩です。輪王坐(りんのうざ)で座り、頬に手を当てた姿が一般的です。 不空羂索観音(ふくうけんさくかんのん) 「不空」とは「むなしからず」、「羂索」は鳥獣魚を捕らえる縄という意味で、心念不空の索をもってあらゆる人々をもれなく救済するといわれる観音菩薩です。東大寺法華堂(三月堂)本尊の立像が有名です。 |

||||||||||

三十二番観音をお参りして、土生川へと下る道筋に五輪塔が鎮座しています。 |

||||||||||

土生川には大きな岩がゴロゴロと |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

獅子窟寺周辺には、消防用水利施設(パイプライン)が完備されています。 |

||||||||||

谷奥川(土生川)用水の取入れ口を確認しました。 |

||||||||||

|

||||||||||

私市山手二丁目の住宅街で解散、皆さんは私市駅まで帰られました。 参加の皆様、大変お疲れ様でした! |

||||||||||

|

次回の行事は、6月24日(土)午前10時~12時、青年の家・学びの館にて、勉強会「渡来文化の魅力」が開催されます。大変興味深いお話が聞けそうです。沢山の方々の参加をお待ちしております。 |

|

| 最後までご覧いただき有難うございました |

交野古文化の歴史ウォークに戻る

嵯峨天皇(弘仁年間 810~824年)のころ、弘法大師が交野地方に来られた時に、獅子窟寺吉祥院の獅子の宝窟に入り秘法を唱えると、七曜の星(北斗七星)が降り、三ヶ所に分れて落ちたと言われている。

嵯峨天皇(弘仁年間 810~824年)のころ、弘法大師が交野地方に来られた時に、獅子窟寺吉祥院の獅子の宝窟に入り秘法を唱えると、七曜の星(北斗七星)が降り、三ヶ所に分れて落ちたと言われている。