| <第110回> 令和元年10月定例勉強会 「平安遷都 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫る」 歴史研究家 寺田政信氏(交野古文化同好会) 青年の家・学びの館 午前10時~12時 30名(会員28名)の参加 |

|||||||||||||||||||||

| 2019.10.26(土)午前10時、10月定例勉強会に30名が参加されました。 高尾部長の司会で始まり、平田会長の前座のお話(星田・薬師寺の仏像移転)の後、講師の寺田政信氏より「平安遷都 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫る」をテーマで、過去平成27年~29年の3年間に亘りお話しいただいた奈良時代から平安時代の夫々の時代の皇統の事件や実態に迫る総集編として、独自の研究手法を用いて詳しく解説されました。 寺田政信氏の過去3年の講演内容 ① 平成27年9月 「悲劇の皇子・惟人親王 ② 平成28年9月 「持統天皇の本音の実像に迫る」 ③ 平成29年10月 「青丹よし奈良の闇に迫る」 桓武天皇は、794年(なくよ鶯=うぐいす)平城京から長岡京を経て平安京に遷都します。10月22日です。その後、平安時代は、1192年(いいくに作ろう)の鎌倉幕府開闢まで続きます。天皇の都として京都は明治維新の1868年まで続きます。 桓武天皇は、千年以上続いた京の都の創始者ということになります。  そこで、この偉大な天皇の野心と憂鬱の真相に迫ってみたいと思います。 奇しくも今年の10月22日平安遷都の日に、令和天皇即位の礼が厳かに行われた。また、今日10月26日、京都三大祭りの一つの時代祭が行われます。時代祭は明治28年(1895)平安神宮の創建を祝って始まった。本来10月22日に行われますが今年は令和天皇の即位の礼のため今日行われます。これも何かの縁でしょう。 第71回正倉院展が26日、奈良国立博物館で始まり、例年より3日長い20日間で11月14日まで開かれます。 (講演会の概要) 「平安遷都 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫る」 1.はじめに 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫ってみたいと思います。 2.歴史の流れ 3.飛鳥時代から平城京遷都への道 4.藤原京から平城京への遷都の謎 5.聖武天皇の光と闇 長屋王の変、藤原広嗣の乱、聖武天皇流浪の旅 大仏建立と大仏開眼、行基の活躍、東大寺二月堂のお水取り、 若狭のお水送りの謎、正倉院、阿倍仲麻呂の逸話 6.藤原仲麻呂の乱 7.光仁天皇即位 8.桓武天皇即位 9.桓武天皇の継体大王への敬服と導きの願い 10.桓武天皇の郊祀の儀 11.桓武天皇 長岡京を経て平安京へ遷都 12.平安京 表鬼門の守り最澄と比叡山延暦寺 13.平安京 裏鬼門の守り大原野と善峯寺 14.大原野神社と十輪寺 15.さいごに 桓武天皇、天智天皇、継体大王について ※ 今回、HPに掲載するにあたり、講師の先生のご厚意により当日配布された「レジメ」及び、 WEB記事などを参考にさせていただきました。記して感謝申し上げます。 |

|||||||||||||||||||||

高尾部長の司会で始まる |

|||||||||||||||||||||

平田会長の前座のお話 「薬師寺の仏像の移転」 |

|||||||||||||||||||||

講師 歴史研究家 寺田政信氏 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| レジメ 「平安遷都 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫る」 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

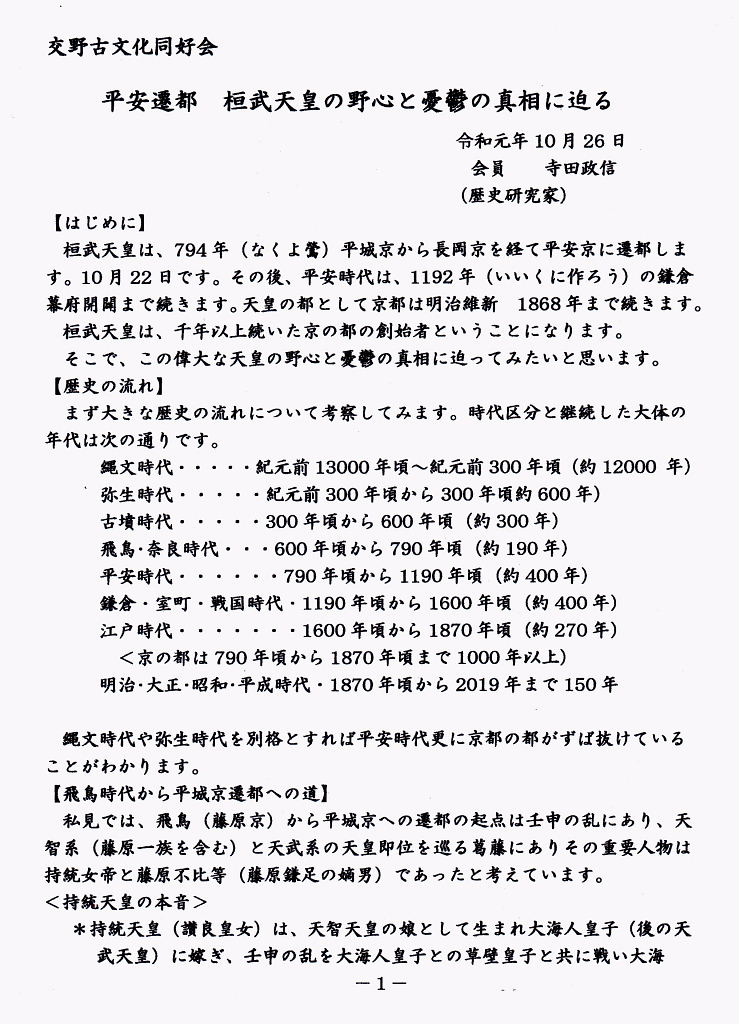

| 交野古文化同好会 「平安遷都 桓武天皇の野心と憂鬱の真相に迫る」 令和元年10月26日 会員 寺田政信(歴史研究家) 桓武天皇は、794年(なくよ鶯)平城京から長岡京を経て平安京に遷都します。10月22日です。その後、平安時代は、1192年(いいくに作ろう)の鎌倉幕府開闢まで続きます。天皇の都として京都は明治維新 1868年まで続きます。 桓武天皇は、千年以上続いた京の都の創始者ということになります。 そこで、この偉大な天皇の野心と憂鬱の真相に迫ってみたいと思います。 まず大きな歴史の流れについて考察してみます。時代区分と継続した大体の年代は次の通りです。 縄文時代・・・・・紀元前13000年頃~紀元前300年頃(約12000 年) 弥生時代・・・・・紀元前300年頃から300年頃約600年) <最近の考古学会では、500~700年遡るとの見解が発表されている> 古墳時代・・・・・300年頃から600年頃(約300年) 飛鳥・奈良時代・・・600年頃から790年頃(約190年) 平安時代・・・・・・790年頃から1190年頃(約400年) 鎌倉・室町・戦国時代・1190年頃から1600年頃(約400年) 江戸時代・・・・・・・1600年頃から1870年頃(約270年) <京の都は790年頃から1870年頃まで1000年以上) 明治・大正・昭和・平成時代・1870年頃から2019年まで150年 縄文時代や弥生時代を別格とすれば平安時代更に京都の都がずば抜けていることがわかります。 |

|||||||||||||||||||||

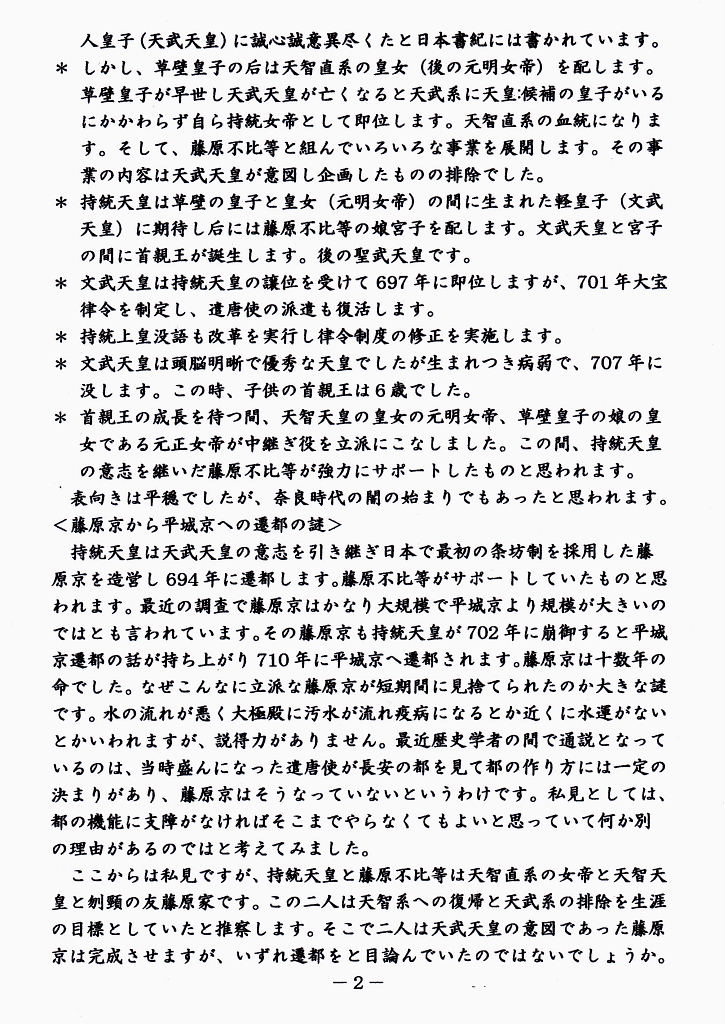

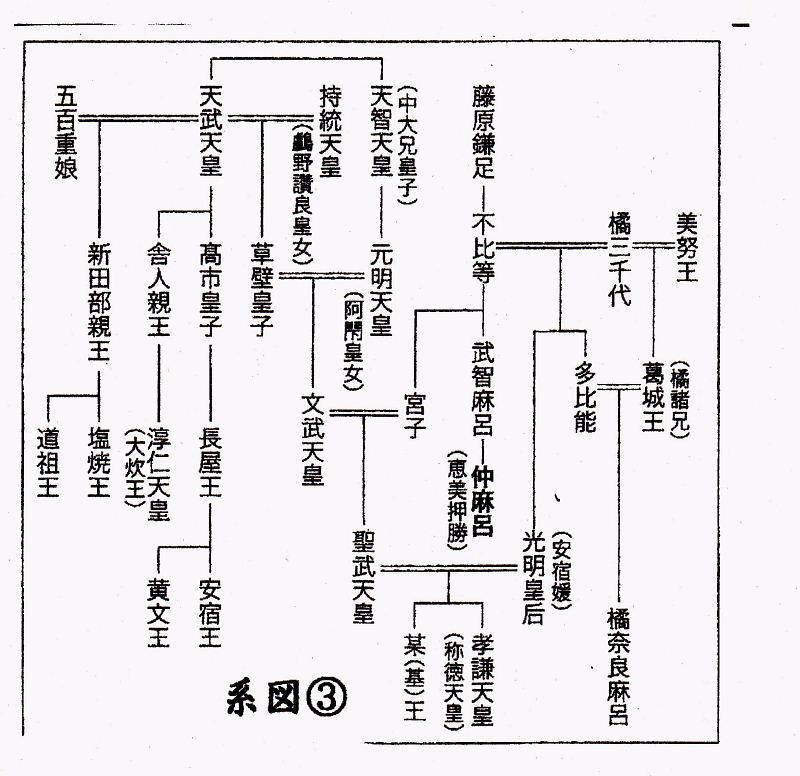

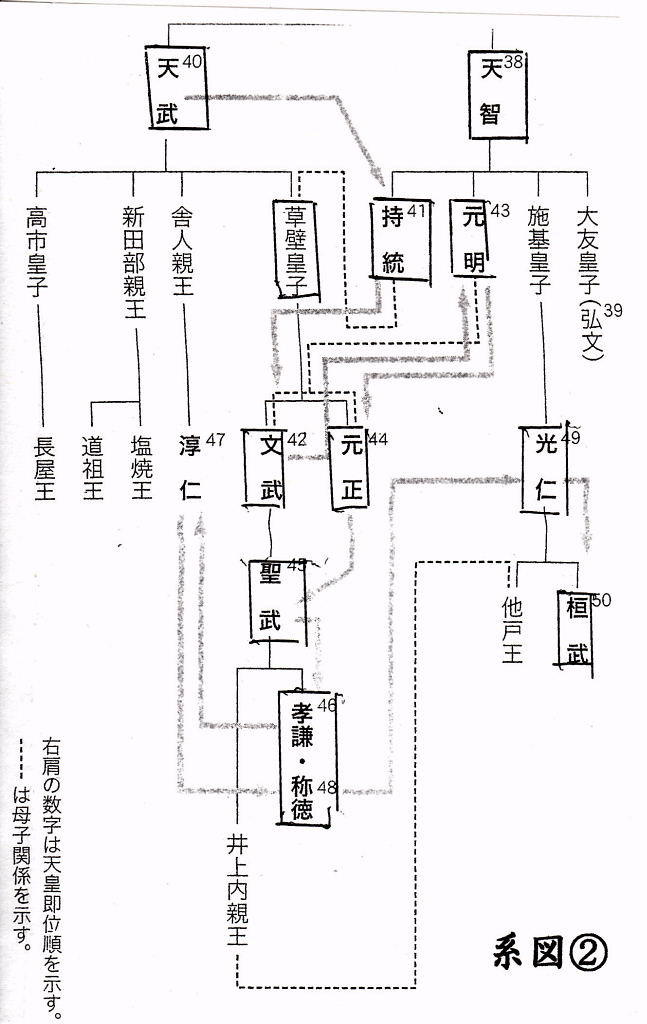

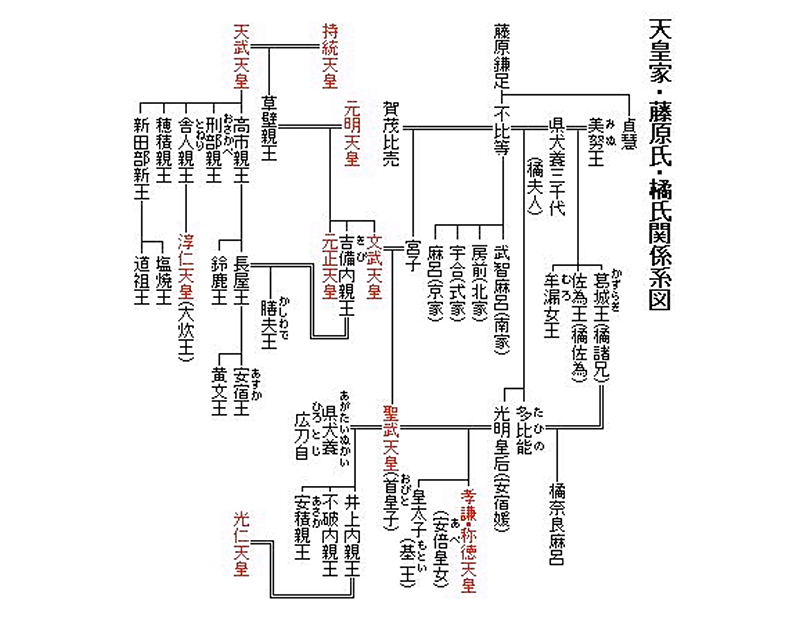

私見では、飛鳥(藤原京)から平城京への遷都の起点は壬申の乱にあり、天智系(藤原一族を含む)と天武系の天皇即位を巡る葛藤にありその重要人物は持統女帝と藤原不比等(藤原鎌足の嫡男)であったと考えています。 *持統天皇(讃良皇女)は、天智天皇の娘として生まれ大海人皇子(後の天武天皇)に嫁ぎ、壬申の乱を大海人皇子との草壁皇子と共に戦い大海人皇子(天武天皇)に誠心誠意尽くしたと日本書紀には書かれています。 * しかし、草壁皇子の后は天智直系の皇女(後の元明女帝)を配します。 草壁皇子が早世し天武天皇が亡くなると天武系に天皇候補の皇子がいるにかかわらず自ら持統女帝として即位します。天智直系の血統になります。そして、藤原不比等と組んでいろいろな事業を展開します。その事業の内容は天武天皇が意図し企画したものの排除でした。 * 持統天皇は草壁の皇子と皇女(元明女帝)の間に生まれた軽皇子(文武天皇)に期待し后には藤原不比等の娘宮子を配します。文武天皇と宮子の間に首親王が誕生します。後の聖武天皇です。 * 文武天皇は持統天皇の譲位を受けて697年に即位しますが、701年大宝律令を制定し、遣唐使の派遣も復活します。 * 持統上皇没語も改革を実行し律令制度の修正を実施します。 * 文武天皇は頭脳明晰で優秀な天皇でしたが生まれつき病弱で、707年に没します。この時、子供の首親王は6歳でした。 * 首親王の成長を待つ間、天智天皇の皇女の元明女帝、草壁皇子の娘の皇女である元正女帝が中継ぎ役を立派にこなしました。この間、持統天皇の意志を継いだ藤原不比等が強力にサポートしたものと思われます。 表向きは平穏でしたが、奈良時代の闇の始まりでもあったと思われます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 持統天皇は天武天皇の意志を引き継ぎ日本で最初の条坊制を採用した藤原京を造営し694年に遷都します。藤原不比等がサポートしていたものと思われます。最近の調査で藤原京はかなり大規模で平城京より規模が大きいのではとも言われています。その藤原京も持統天皇が702年に崩御すると平城京遷都の話が持ち上がり710年に平城京へ遷都されます。 藤原京は十数年の命でした。なぜこんなに立派な藤原京が短期間に見捨てられたのか大きな謎です。水の流れが悪く大極殿に汚水が流れ疫病になるとか近くに水運がないとかいわれますが、説得力がありません。最近歴史学者の間で通説となっているのは、当時盛んになった遣唐使が長安の都を見て都の作り方には一定の決まりがあり、藤原京はそうなっていないというわけです。私見としては、都の機能に支障がなければそこまでやらなくてもよいと思っていて何か別の理由があるのではと考えてみました。 ここからは私見ですが、持統天皇と藤原不比等は天智直系の女帝と天智天皇と刎頸の友藤原家です。この二人は天智系への復帰と天武系の排除を生涯の目標としていたと推察します。そこで二人は天武天皇の意図であった藤原京は完成させますが、いずれ遷都をと目論んでいたのではないでしょうか。 そんな時、遣唐使から長安の都の情報がもたらされ、これ幸いと平城京遷都に傾斜していったものと思われます。持統天皇が亡くなる前から平城京遷都は二人で話し合われ持統天皇が亡くなると藤原不比等に託したのではないでしょうか。ピンチヒッタ的な元明女帝でしたが短期間に遷都できたのは藤原不比等に負うところ大だったと推察します。 元明女帝の712年に古事記が上奏され、元正女帝722年に日本書記が上奏されています。これもすべて藤原不比等が関わっていると思います。 よく古事記も日本書記も藤原不比等が改竄したといわれていますが、そうではなく、全体の流れに整合性を持たせ巧みに編集したというべきでしょう。 |

|||||||||||||||||||||

藤 原 京  |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 首親王の成長を待つ日々が続きます。714年立太子するもまだ13歳でした。 元明女帝は一旦娘の元正女帝に譲位し首親王の成長を待ちます。 724年ようやく聖武天皇が即位しますがまだ23歳でした。 藤原不比等は他に天皇候補の皇子がいることを恐れ首親王に娘の安宿媛を嫁がせます。後の光明皇后です。親王の間は民間の安宿媛を妻とすることは全く問題ないが、親王から天皇に即位したとき民間出身の媛を皇后にすることはこの時代ご法度であった。 藤原不比等が強引に聖武天皇の后に光明皇后を据えたことに長屋王が異を唱えました。多分藤原不比等が仕組んだと思われるが、長屋王に謀反の疑いあるという理由で自害に追いこみました。 これが長屋王の変である。天皇になる資格のある長屋王が民間人の藤原不比等にやられたのでしょうか。大きな謎です。 私だけしか分かっていない答えがあります。それは長屋王が天武系の系譜の人物だったからです。天智系の圧力に屈したのです。持統天皇の怨念です。 その後、藤原四兄弟が疫病で亡くなります。長屋王の祟りと噂さされます。 藤原四兄弟が疫病で亡くなると藤原氏の権勢にも陰りが出てきます。藤原広嗣も九州に左遷気味に赴任させられます。それを不服として乱を起こしますがすぐに鎮圧されます。その一方で、橘諸兄や吉備真備が権力を強めていきます。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 藤原不比等の系図 藤原不比等 |

|||||||||||||||||||||

藤原家から距離を置きたいとの思いがあったようです。母親の宮子には生誕後33年目に会うことができています。うつ病だったようですが藤原不比等が会わせなかったのが事実のような気がします。現実の政治には興味がないようにみせかかけ仏教と大仏建立に全精力を傾けました、 最初に、加茂の近くの恭仁京に遷都します。多分あのあたりに勢力を持つ橘諸兄(当時右大臣)の勧めによるものと思われます。続いて紫香楽の宮へと移動します。ここではたくさんの僧坊を造り大仏建立を目指します。 大仏を収める建築物の木材は豊富ですが、大仏のための銅、金、水銀などの入手が難しく撤退することになりました。一旦難波京に行幸し恭仁京を経て平城京に戻ります。745年のことでした。この間に741年に国分寺、国分尼寺建立の詔、743には廬舎那仏造営の詔を発します。  聖武天皇は大仏建立に専念します。後継者に苦しみます。 聖武天皇は大仏建立に専念します。後継者に苦しみます。一人っ子の安積親王が亡くなると女性の阿保内親王を立太子します。女性の立太子は初めてです。749年阿保内親王に譲位します。孝謙女帝です。 自らは上皇を名乗ります。光明皇后も上后となります。 そして念願の大仏開眼が盛大に4月9日に行われます。本来釈迦の涅槃の4月8日に行われるはずですが天候不順があったのかもしれません。 この日の大仏開眼を仕切った事務局長的な僧は良弁和尚でした。インド僧が多かったようです。良弁は東大寺の初代別当をつとめます。 良弁については後ほど詳述します。 聖武上皇は念願の大仏開眼を終えて4年後の756年に崩御します。 今年も正倉院展で大仏開眼の時に履いた沓が展示されますが解説では「聖武天皇が履いた沓」となっています。大仏開眼の時は聖武天皇ではなく聖武上皇ですから「聖武上皇が履いた沓」と解説すべきです。 一昨年学芸員にコメントしましたが、今年も上皇でなく天皇と解説されているようです。またコメントが必要です。  行基は668年河内国に生まれ出家して数々修行をこなし、民衆への布教を始めます。多くの寺院を建立し仏教を広めます。インフラ整備にも実力を発揮します。最初は都の役人から民衆を惑わす僧侶としてにらまれていたようですが、行基の献身的な行動に感心し藤原不比等と光明皇后もその実力を認めていったようです。 行基は668年河内国に生まれ出家して数々修行をこなし、民衆への布教を始めます。多くの寺院を建立し仏教を広めます。インフラ整備にも実力を発揮します。最初は都の役人から民衆を惑わす僧侶としてにらまれていたようですが、行基の献身的な行動に感心し藤原不比等と光明皇后もその実力を認めていったようです。そして、741年東大寺の大仏建立が始まると、聖武天皇自ら行基に協力をお願いしたようです。行基には知識という信仰集団がおり行基の事業をサポートしていたようです。 行基の事業は、巧みで理に叶っています。まず、村長など地域の有力者に灌漑用の池の掘削や、川に橋を架けることを提案します。これにより、農作地の大幅な拡大が計られます。橋は川向うの耕作地拡大に役立ちます。 実際の土木作業は百姓達の農作業の合間ないしは農閑期に行ったものと思われます。増産された農作物は、百姓にも一部分け与えられ、一部を大仏建立の資金として寄進されたと思われます。 行基は百姓相手に仏像を造りこれを拝むことであの世の極楽へ行けると説きます。そして、農閑期に大仏建立への参加を勧めます。いい出稼ぎにもなるし、大仏を建立するのに貢献すれば間違いなく極楽へいけるというわけです。この事業は行基一人でやれるわけではなく、知識集団という強力なスタッフの支援で業績を挙げていきます。大仏建立の資金、人足の供給で貢献し聖武天皇は大いに喜び、745年行基を大僧正に任じました。しかしながら行基は大仏開眼の2年前の749年に亡くなりました。その後、行基菩薩として慕われました。寺を行基開創、仏像を行基制作と伝承する寺は770余を数えると言われています。奈良時代の光の部分です。 大仏開眼が行われた752年4月9日の前2月に二月堂でお水取りが、若狭ではお水送りが行われています。この行事は今日まで絶え間なく行われています。東大寺が焼き討ちにあったり大仏が壊された期間にも絶え間なく行われています。お水取は3月1日から3月14日迄で連日、松明で堂の周りを駆け抜ける行事、堂内では修二会の荒行が行われています。 若狭のお水送りは3月2日一日のみで、神宮寺の神水を2K離れた鵜の瀬に運び鵜の装束の神官が神水を遠敷川に注ぐという行事です。鵜がこの神水を地下を通って10日をかけて2月堂に運びます。3月12日二月堂の若狭井から神水を汲み上げ本堂の秘仏の十一面観音に捧げます。これが行事の全容です。 それでは、この不可思議な行事をだれが仕組み誰が実行したのでしょうか? そしてこの行事にはどのような意味があるのでかしょうか? 私見を交えて解明していきます。  この行事を仕組んだのは大仏開眼を事務局長として取り仕切った良弁和尚で間違いありません。良弁は幼児の時鷹に咥えられて二月堂の杉の木に吊るされたという伝承があり今も何代目かの良弁杉⇒が現存しています。 一方若狭の鵜の瀬には良弁誕生の地の大きな碑が立っています。そして実行者は良弁の高弟の実忠で間違いないと思います。お水送りは水銀を運んだと推察しています。若狭の神宮寺付近は遠敷という地名があります。遠敷は辰砂(水銀を多く含む)の意味です。丹生という場合もありますが、丹生は水銀の少ないべんがらのようなものかも知れません。 水銀が大仏建立になぜ必要なのでしょうか。銅の表面に金を塗る必要がありますが、金粉を液状(アマルガム)状にする必要がありそれには大量の水銀が必要です。金を固着させるには、水銀を気体として飛ばす必要があります。多分百匁ろうそくが用いられたとおもわれます。水銀の気体は水銀毒をもたらします。いたいいたい病です。多分多くの人達が水銀毒に苦しんだのではないでしょうか。亡くなったひとも大勢いたかもしれません。 作業者だけでなく周辺の人達、見回りにきていた僧侶たちにも害が及んだかもしれません。聖武天皇が病気がちだったのも現場視察で水銀毒の影響を受けていたかも知れません。このこと知った良弁はお水取りの名のもとに修二会で十一面観音(いろいろな人をあらわす)に悔過(悔い改める)荒行を実現したのではないでしょうか。このように考えてみるとお水取りも、お水送りも合法的に説明できます。 {百濟王氏 敬福、陸奥の国司、749年金を聖武天皇に献上、 枚方に百済寺:国の特別史跡} |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 聖武天皇が亡くなると光明上后は聖武天皇が日常生活で使っていたもの、宝物として大切にしていたものを東大寺の正倉に預けたのが始まりです。 東大寺も光明上后に配慮し正倉の北倉を宝物専用としました。そこから正倉院と呼ぶようになったようです。正倉院宝物は多岐にわたりその数約9000点とも言われています。宮内庁がそれぞれの専門の技術者に依頼して管理、メンテを行っています。 その中から、毎年数百点が奈良国立博物館で正倉院展として公開されます。今年は10月26日から11月14日迄の開催です。今年も聖武上皇(天皇でなく)が履いた大仏開眼の沓が展示されます。 宝物の多くは遣唐使によって持ち帰れたものだと思っています。当時の唐の長安にはシルクロードを介して多くの物が集積しています。当時皇帝の有力な官吏であった阿倍仲麻呂がいろいろ斡旋し日本から来た遣唐使に品定めをしていたのではないでしょうか。正倉院の素晴らしい宝物は遣唐使や阿部仲麻呂のお陰であったことを改めて実感しています。 阿倍野仲麻呂は奈良時代中国で大活躍した人物です。闇の世界でなく明るい話題です 阿倍野仲麻呂は698年に生まれ716年、18歳で吉備真備等と共に遣唐使の留学生として選ばれ入唐しました。大学で学び20代で最も難関とされる「科挙」の進士科に合格しました。儒教だけでなく詩才も求められ「50歳の合格でも若い」とされていた。それを20代で合格したのだからいかに凄いかが分かります。 皇帝の離宮に招かれ皇帝の臨席する中贅を尽くした酒食が並び華やかな歌舞が繰り広げられた。その時使われた酒器が今年正倉院に展示される緑瑠璃十二曲長盃ではないかというロマンのある話です。 皇帝の寵愛を受け出世していきます。何度か日本への帰国を嘆願しますが皇帝は優秀な官吏を手放したくなくなかなか許可が下りません。758年ようやく許可が下りました。仲麻呂57歳になっていました。送別の宴が盛大に催され、玄宗皇帝や王維など名だたる面々が漢詩を贈ったという。 仲麻呂は帰路の南下の港に着くとここでも送別の宴が盛大に催されたとい言います。だが、不運に見舞われる。仲麻呂の船だけが暴風に巻き込まれ難破してしまう。結果、唐にとどまり、帰国を果たせなかったが、他の遣唐使達に多くの文物を持たらし、それらが正倉院の宝物として今私達が鑑賞できるのです。仲麻呂の想いが心に伝わってきます。 {天の原ふりさけ見れば 春日なる三笠の山に出でし月かも} |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

聖武天皇の足下を飾った衲御礼履(のうのごらいり) 正倉院展で20年振りに公開される |

|||||||||||||||||||||

| ガラスの器、緑瑠璃十二曲長坏(みどりるりのじゅうにきょくちょうはい)。 これは、阿倍仲麻呂が難関の「科挙」に合格し 皇帝の饗応の宴の時に酒を酌んだ坏ではないかといわれているものです。 |

|||||||||||||||||||||

| 大仏開眼を終え4年後聖武上皇が亡くなると、一旦平穏になるが政務は光明上后と藤原仲麻呂が握り孝謙女帝は、天武系の淳仁天皇に譲る。ところが淳仁天皇は藤原仲麻呂自宅に取り込まれてしまう。それでも孝謙と淳仁はうまくいっていたようだ。760年光明上后が亡くなると藤原仲麻呂の権力は急速に衰え藤原仲麻呂の乱を起こすが琵琶湖の畔で自害する。淳仁天皇も道鏡の悪口を言い称徳天皇に廃される。 孝謙上后は重祚(天皇に返りざくこと)して称徳天皇となり、病気を治癒してくれた道鏡を重用し法王の位を与え天皇譲位まで考えたようであるが和気清麻呂に阻まれる。道鏡が女たらしとされるが、まじめな僧侶だと思っています。八尾の弓削神社には、道鏡は良弁に師事しサンスクリットを勉強したと記されています。 |

|||||||||||||||||||||

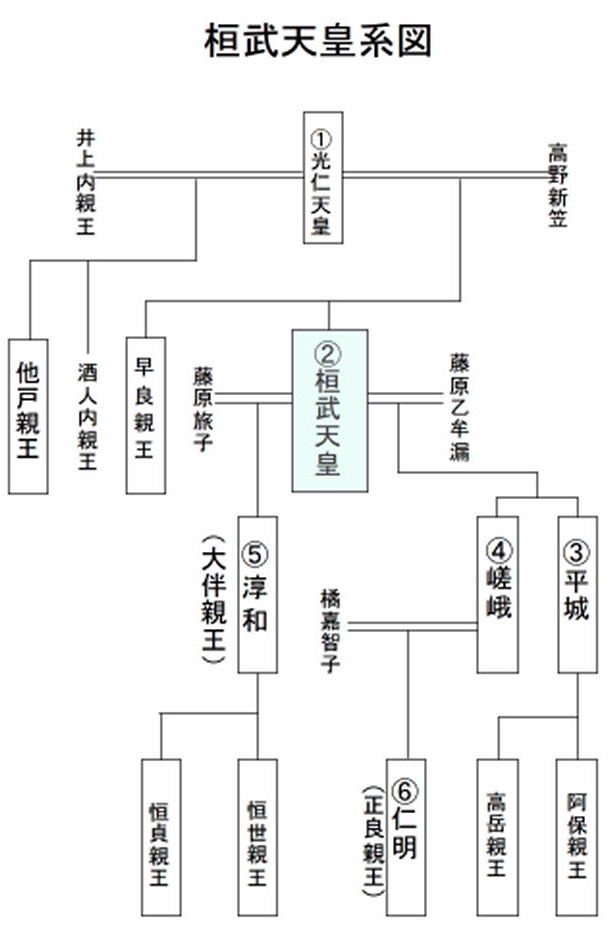

| 光仁天皇は770年称徳天皇が亡くなると藤原永手・百川に推挙され天皇になりました。藤原永手・百川は藤原家でも末席の方ですから穴馬を当てたと言えるかも知れません。 光仁天皇は天智天皇の孫ですから、正に天智系100%の血統の天皇の誕生となりました。 光仁天皇は天皇になる素振りをみせると殺されると思い酒を飲んで馬鹿を装っていたようです。奈良の僧侶からいじめにあっていたようです。 最初は、格の高い井上内親王を皇后として他戸親王を立太子していたが、井上内親王が天皇を呪詛したとし他戸親王共々抹殺されます。誰かの陰謀でしょう。以後井上内親王は御領霊神社に祀られます。 百済王末裔とされる高野新笠を妃とし間に生まれた山部親王(後の桓武天皇)を立太子します。高野新笠は韓国の人ですから日本の天皇家には韓国の血が流れています。このことをはっきり平成天皇がサッカーワールドカップを日韓共催でやるときおっしゃいました。誠に慧眼だと思います。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

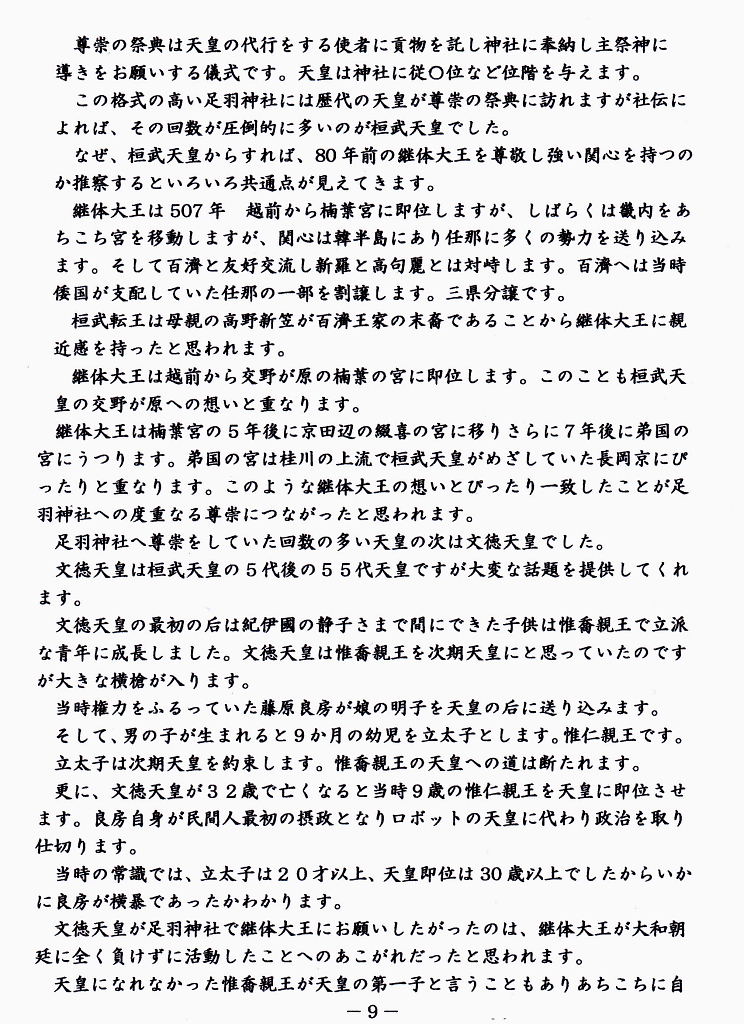

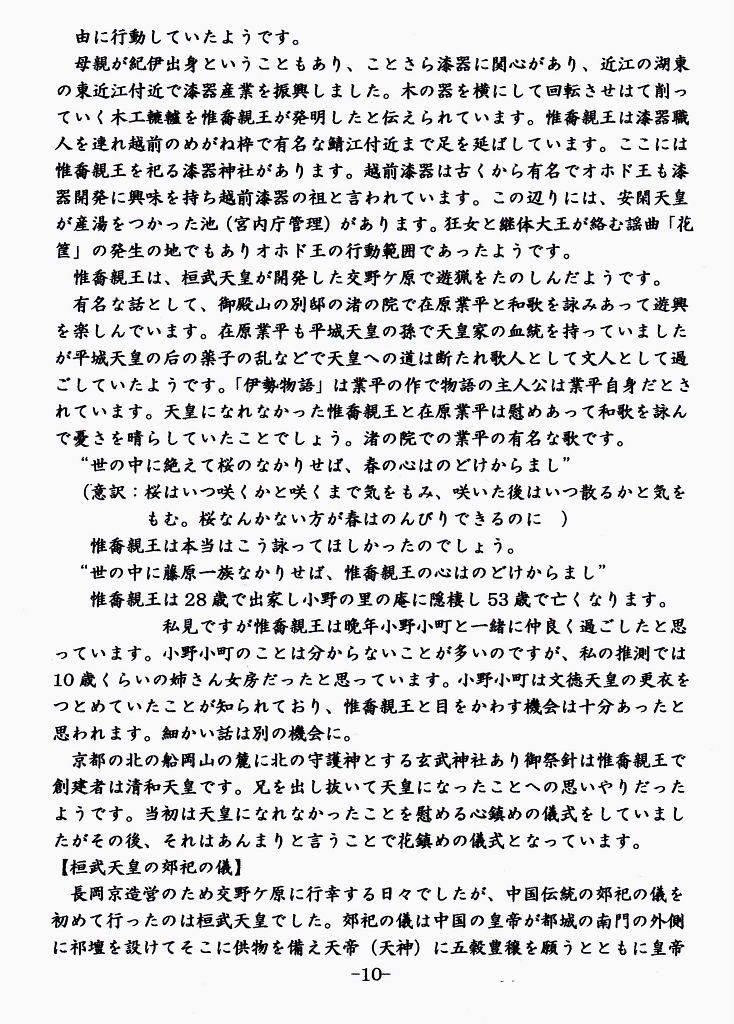

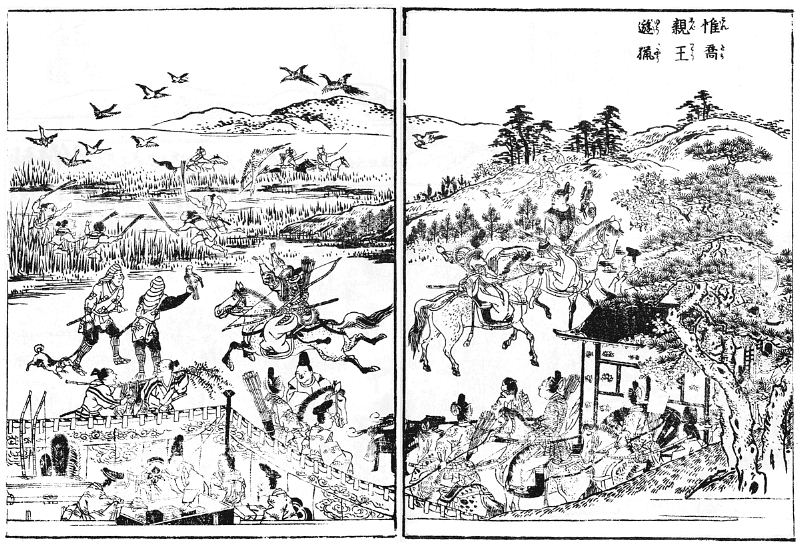

即位後すぐ長岡京遷都を決心します。枚方にも何度か来て百済系の人達と宴会を楽しんでいます。 桓武天皇は交野ケ原と交野山に大変執着していて、交野山から北に辿っていくと長岡京の大極殿になるとされています。交野の星田村にも行幸しています。桓武天皇は鷹狩を広めたことでも有名で、その行在所は藤原継縄の屋敷で百濟家出身の明信にも気が合ったようです。桓武天皇にとって交野ケ原は心の故郷であったようです。 桓武天皇が継体大王を尊敬し導きをお願いしていたことの話題を本邦初めて披露します。今までどの歴史学者も取り上げなかった著者独特の見解です。 著者が長年継体大王の研究をしてきたことからの新しい発見です。 継体大王(幼名 オホド王)は近江の国湖西の高島市で父親を湖東の米原近辺の息長一族の彦主人王、母親を越前の振媛の間に生まれ、父親が早く亡くなると越前に里帰りしたとされます。青年時代は近畿各地に活動し、尾張の国では目子媛との間で安閑・宣化天皇を生んでいます。 地元越前では、当時沼地であった越前平野(現在の福井平野)に九頭竜川を開削し三国港に水を放流し越前平野を稲作の肥沃な田園にしたとされます。 福井市の近くに足羽山という小高い丘陵地があります。足羽公園として市民の憩いの地となっています。その一角に足羽神社(あすわじんじゃ)があります。 この神社は継体大王を主祭神とし越前開闢の祖神の神社として越前の最古で格式の高い神社と崇められています。足羽公園には、緑色の笏谷石の継体大王の石像があり市民から愛されています。 御神紋は日と月と北極星で北極星は天皇家のシンボルとされ、この御神紋は全国で3社のみとされます。 継体大王が越前から楠葉宮に即位するときには「末永くこの国の神とならん」と自らの生御霊を鎮めたとされます。神社は馬来田皇女に託しました。いまでも神社の神主は馬来田の名前を継承しています。 このように格式の高い神社に歴代の天皇は尊崇の祭典に訪れます。 尊崇の祭典は天皇の代行をする使者に貢物を託し神社に奉納し主祭神に導きをお願いする儀式です。天皇は神社に従〇位など位階を与えます。 この格式の高い足羽神社には歴代の天皇が尊崇の祭典に訪れますが社伝によれば、その回数が圧倒的に多いのが桓武天皇でした。 なぜ、桓武天皇からすれば、80年前の継体大王を尊敬し強い関心を持つのか推察するといろいろ共通点が見えてきます。 継体大王は507年、越前から楠葉宮に即位しますが、しばらくは畿内をあちこち宮を移動しますが、関心は韓半島にあり任那に多くの勢力を送り込みます。そして百濟と友好交流し新羅と高句麗とは対峙します。百濟へは当時倭国が支配していた任那の一部を割譲します。三県分譲です。 桓武天皇は母親の高野新笠が百濟王家の末裔であることから継体大王に親近感を持ったと思われます。継体大王は越前から交野が原の楠葉の宮に即位します。このことも桓武天皇の交野が原への想いと重なります。 継体大王は楠葉宮の5年後に京田辺の綴喜の宮に移りさらに7年後に弟国の宮にうつります。弟国の宮は桂川の上流で桓武天皇がめざしていた長岡京にぴったりと重なります。このような継体大王の想いとぴったり一致したことが足羽神社への度重なる尊崇につながったと思われます。 |

|||||||||||||||||||||

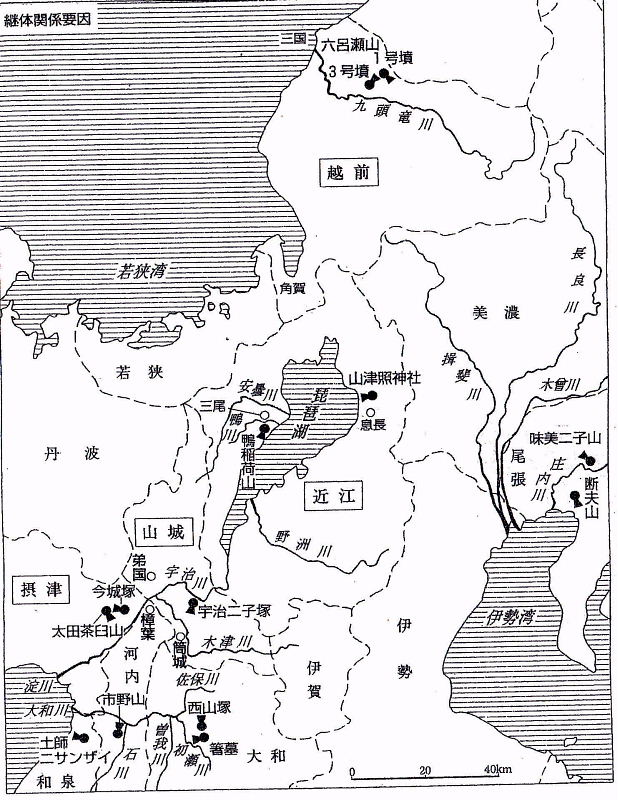

・継体関係要図・・継体天皇を支持する地方の豪族たち。 それを示す古墳群、越前の六呂瀬山古墳・尾張の断夫山古墳・味美二子山古墳、 東近江の息長氏と山津照神社、高島の鴨稲荷山古墳、宇治二子塚など。 そして継体陵とされる茨木の太田茶臼山古墳と高槻の今城塚古墳等を示す。 |

|||||||||||||||||||||

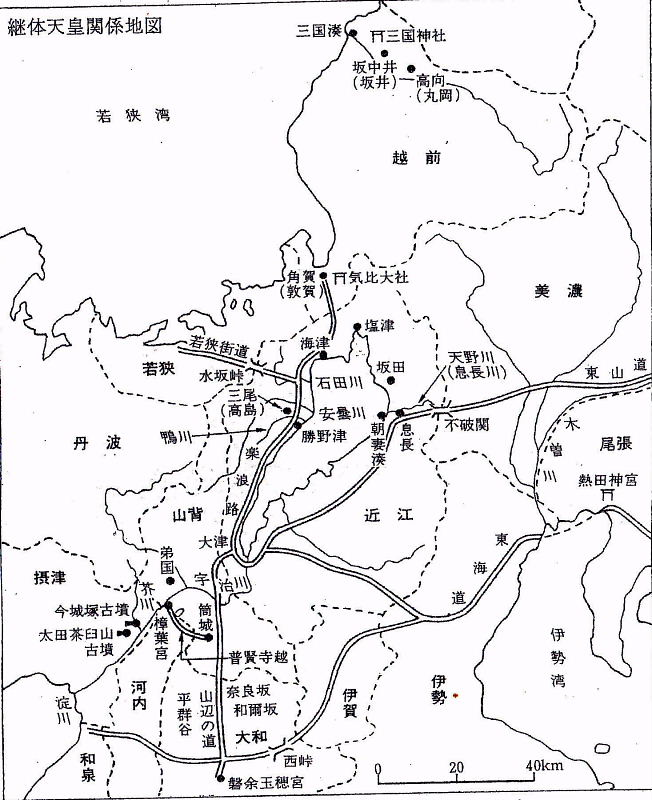

継体天皇関係図・・越前三国湊と坂井・丸岡の母親振姫の里。 角賀(敦賀)・気比大社から琵琶湖に出て海津・高島・大津を経由して大和へ、 また尾張・熱田神宮からとうかいどうで大和へ、息長氏の東近江は東山道を経由して大和へ。 継体天皇の支持勢力地が大和との繋がりを示す。また筒城をへて樟葉宮に繋がる。 |

|||||||||||||||||||||

継体大王石像と足羽神社 |

|||||||||||||||||||||

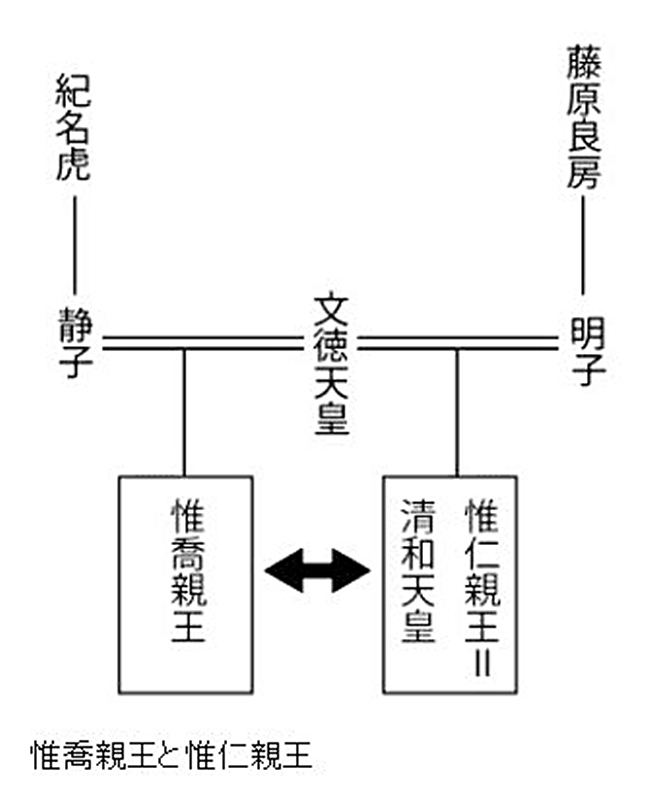

| 足羽神社(あすわじんじゃ)へ尊崇をしていた回数の多い天皇の次は文徳天皇でした。 文徳天皇は桓武天皇の5代後の55代天皇ですが大変な話題を提供してくれます。文徳天皇の最初の后は紀伊國の静子さまで間にできた子供は惟喬親王で立派な青年に成長しました。文徳天皇は惟喬親王を次期天皇にと思っていたのですが大きな横槍が入ります。 当時権力をふるっていた藤原良房が娘の明子を天皇の后に送り込みます。そして、男の子が生まれると9か月の幼児を立太子とします。惟仁親王です。 立太子は次期天皇を約束します。惟喬親王の天皇への道は断たれます。更に、文徳天皇が32歳で亡くなると当時9歳の惟仁親王を天皇に即位させます。良房自身が民間人最初の摂政となりロボットの天皇に代わり政治を取り仕切ります。当時の常識では、立太子は20才以上、天皇即位は30歳以上でしたからいかに良房が横暴であったかわかります。 文徳天皇が足羽神社で継体大王にお願いしたがったのは、継体大王が大和朝廷に全く負けずに活動したことへのあこがれだったと思われます。 天皇になれなかった惟喬親王が天皇の第一子と言うこともありあちこちに自由に行動していたようです。母親が紀伊出身ということもあり、ことさら漆器に関心があり、近江の湖東の東近江付近で漆器産業を振興しました。木の器を横にして回転させはて削っていく木工轆轤を惟喬親王が発明したと伝えられています。惟喬親王は漆器職人を連れ越前のめがね枠で有名な鯖江付近まで足を延ばしています。ここには 惟喬親王を祀る漆器神社があります。越前漆器は古くから有名でオホド王も漆器開発に興味を持ち越前漆器の祖と言われています。この辺りには、安閑天皇が産湯をつかった池(宮内庁管理)があります。狂女と継体大王が絡む謡曲「花筐」の発生の地でもありオホド王の行動範囲であったようです。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

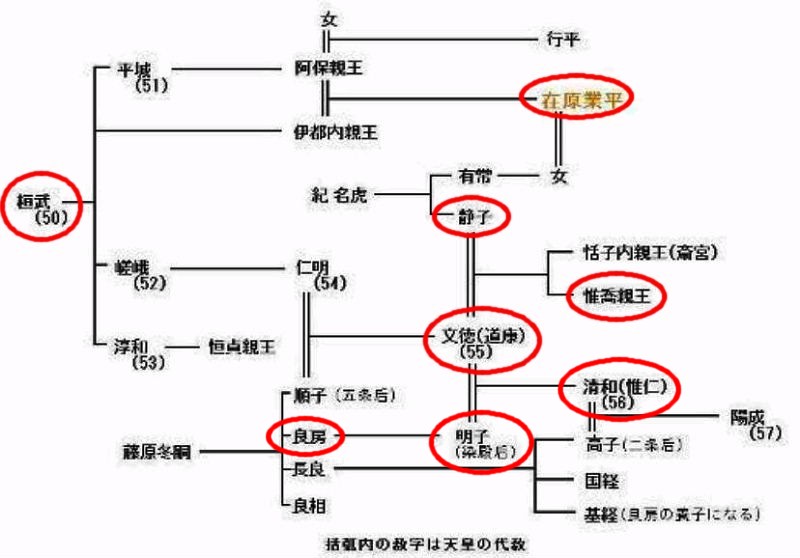

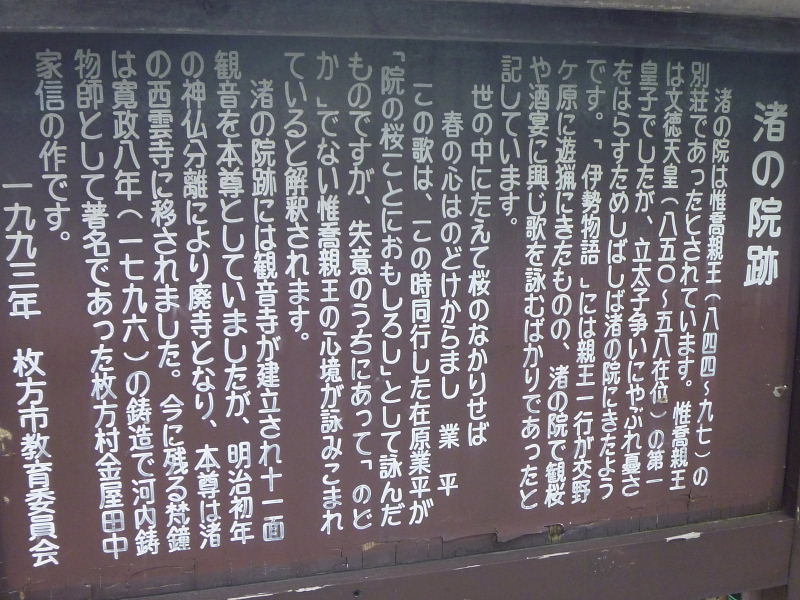

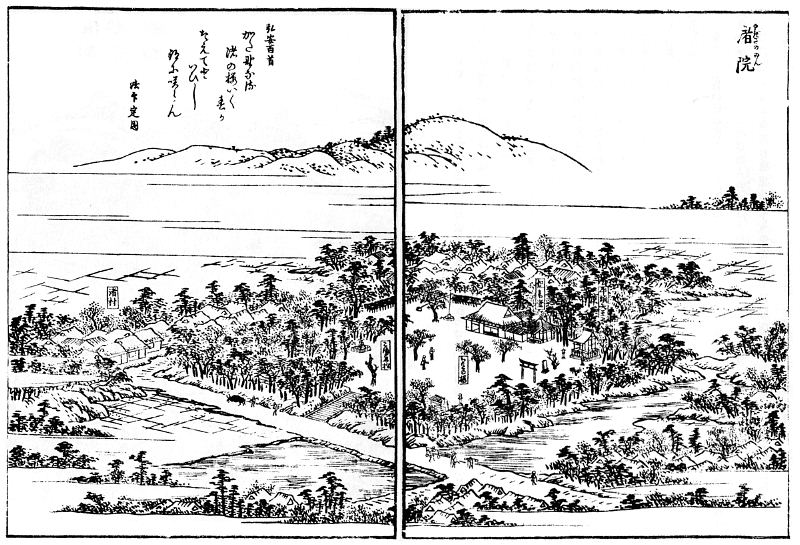

| 惟喬親王は、桓武天皇が開発した交野ケ原で遊猟をたのしんだようです。 有名な話として、御殿山の別邸の渚の院で在原業平と和歌を詠みあって遊興を楽しんでいます。在原業平も平城天皇の孫で天皇家の血統を持っていましたが平城天皇の后の薬子の乱などで天皇への道は断たれ歌人として文人として過ごしていたようです。 「伊勢物語」は業平の作で物語の主人公は業平自身だとされています。天皇になれなかった惟喬親王と在原業平は慰めあって和歌を詠んで憂さを晴らしていたことでしょう。渚の院での業平の有名な歌です。 “世の中に絶えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし” (意訳:桜はいつ咲くかと咲くまで気をもみ、咲いた後はいつ散るかと気を もむ。桜なんかない方が春はのんびりできるのに ) 惟喬親王は本当はこう詠ってほしかったのでしょう。 “世の中に藤原一族なかりせば、惟喬親王の心はのどけからまし” 惟喬親王は28歳で出家し小野の里の庵に隠棲し53歳で亡くなります。 私見ですが惟喬親王は晩年小野小町と一緒に仲良く過ごしたと思っています。小野小町のことは分からないことが多いのですが、私の推測では10歳くらいの姉さん女房だったと思っています。小野小町は文徳天皇の更衣をつとめていたことが知られており、惟喬親王と目をかわす機会は十分あったと思われます。細かい話は別の機会に。 京都の北の船岡山の麓に北の守護神とする玄武神社があり御祭神は惟喬親王で創建者は清和天皇です。兄を出し抜いて天皇になったことへの思いやりだったようです。当初は天皇になれなかったことを慰める心鎮めの儀式をしていましたがその後、それはあんまりと言うことで花鎮めの儀式となっています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

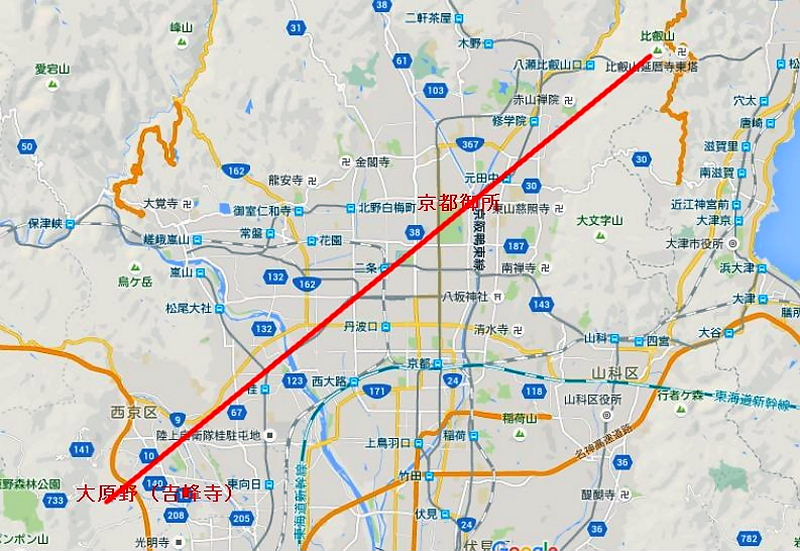

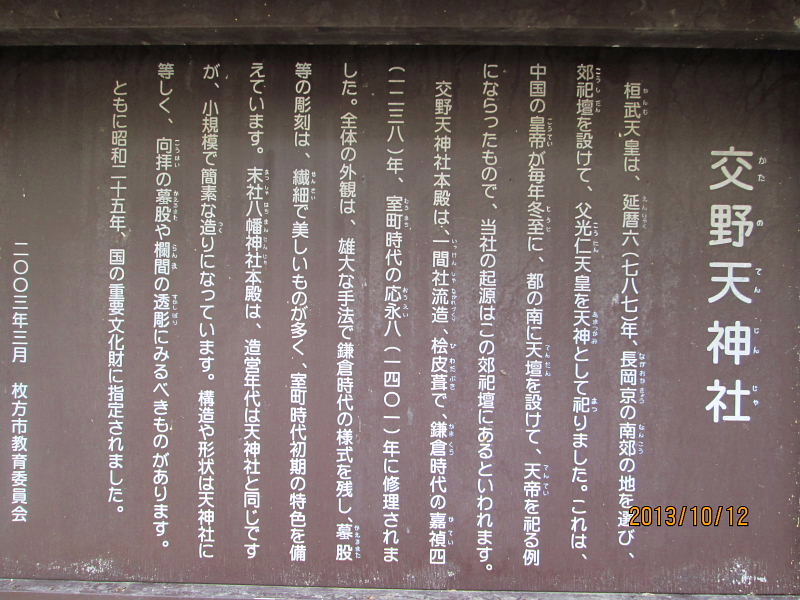

長岡京造営のため交野ケ原に行幸する日々でしたが、中国伝統の郊祀の儀を初めて行ったのは桓武天皇でした。郊祀の儀は中国の皇帝が都城の南門の外側に祁壇を設けてそこに供物を備え天帝(天神)に五穀豊穣を願うとともに皇帝が徳のあることをお願いする儀式で通常冬至の日に行われるとされています。 桓武天皇は、光仁天皇を祭神とする楠葉の交野天神社近辺で不遇な光仁天皇を慰めるとともに五穀豊穣と長岡京への遷都の成功を天帝(天神)に向けてお祈りしたと思われます。桓武天皇の中では、天帝(天神)に継体大王を重ねていたと思われます。交野天神社近辺は継体大王が即位した楠葉の宮の場所です。 付け加えると、桓武天皇は交野星田村への行幸が続日本記に記載されていますが、星田妙見宮にお参りしたと思っています。星田妙見宮は天皇家シンボルの北極星をお祀りしていて、継体大王を祀る福井の足羽神社の神紋とも一致します。妙見宮を北に辿っていくと長岡京の大極殿に辿り着きます。 桓武天皇は何度か郊祀の儀を行っていますが場所が特定できず百濟寺近辺とか片鉾の杉ノ本神社近辺とか言われている。 郊祀の儀を行った天皇は三人とされますが、その一人が先ほどから話題にだした文徳天皇で、惟喬親王を天皇にできなっかことがよほど悔しかったのでしょう。天帝(天神)を継体大王に重ねたのは桓武天皇と同じだったでしょう。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 桓武天皇は交野ケ原に度々行幸し長岡京の造営を見守ります。 難波の宮から多くの建材を淀川、桂川を利用して運んだようで、都の規模も藤原京や平城京に匹敵する規模であったことが最近の発掘で分かってきています。 784年ついに長岡京は完成し遷都することになりました。 ところが翌年の785年に責任者の藤原種継が何者かに暗殺されます。桓武天皇は実の弟の早良親王を首謀者と決めつけ乙訓寺に幽閉します。そして淡路島へ配流の途中守口の近辺で絶食の上憤死します。その直後、桓武天皇の母親の高野新笠や后妃の藤原種子、藤原乙牟漏などが次々と病死し桂川の氾濫など都を維持することが難しくなっていきます。早良親王の怨霊だと言われあわてて崇道天皇としてお祀りしますが時すでに遅く平安京への遷都を決断します。 当時、京都は沼地でしたが、穏やかな流れの鴨川を開削・整備するなどして都として造成していきました。京都地域は北に船岡山などの山があり南の方には淀川、桂川、宇治川、木津川などが合流し、西に向けては山陰道、山陽道、東に向けては東海道、北陸道、中仙道などがあります。 まさに、陰陽道に凝っている桓武天皇にとっては理想の土地と言えます。 平安京の造営には長岡京の建材が多く使われたようです。 桓武天皇にとっては、継体大王、天智天皇、持統天皇、の夢を実現できた思いだったと思われます。 |

|||||||||||||||||||||

桓武天皇にとって理想の京都の都に遷都することができましたが、次の悩みは、この都をいかにして守るかという憂鬱です。 一番大事な都の北東部の表鬼門の守りで比叡山に着目しました。  そこで天皇は、比叡山の麓の日吉神社の近くで生まれ天台宗を奉じている最澄に白羽の矢を立て比叡山に都を守る天台宗の寺の建立を要請しました。 ただ、最澄もまだ未熟であるので天台宗を極めるため当時盛んになってきた遣唐使に官僧として長安の都に行き天台宗を極めることになりました。 当時遣唐使の船の航海はリスクが多く難破して海に消える船が絶えなかったなかであえて長安の都を目指すのは桓武天皇の強い想いと最澄の強い意思があったものと思われます。この時の遣唐使は4隻が用意されました。最澄が乗ったふねの他の船に留学僧の空海が乗っていました。この時期遣唐使に選ばれるには相当の修行が必要で、空海は当時の中国の言葉やインドのサンスクルットにも対応できたようです。4隻は順次出港しました。 最澄の乗った船は順調に航海し無事長安の近くに入港しました。多分この船は官僧を運ぶなどで一番丈夫で乗組員も優秀であったのかもしれません。 長安に出向いた最澄は早速天台山に赴き天台宗の高僧のもと修行と経典の写経にいそしみ半年で高僧の許しを得て帰国します。桓武天皇に大変喜ばれ延暦寺の造営を許されます。 空海の載った船は漂流し長安から遥か南の港に漂着します。船も乗船者も全員無事だったようです。しかしながら、漂着した地方の港の官吏はこの怪しげな連中の取扱いに困ったようで長安に連れていくべきかどうか悩んでいたようです。船の責任者の藤原某の嘆願書にも首をかしげていたようです。 そこで空海が申し出てあの三筆の腕前で嘆願書を書いて差し出すと地方官吏はその素晴らしい筆さばきに驚いてこの人達を都へ案内しないと自分たちが罰せられるとの思いで都へ案内しました。空海は、都へたどり着くと持ち前の行動力でいろいろ宗教と交流し持ち前の中国語とサンスクリット語を駆使して3年で修行を終えて帰国し天皇の許可を得て高野山に修行の寺を建立しました。 |

|||||||||||||||||||||

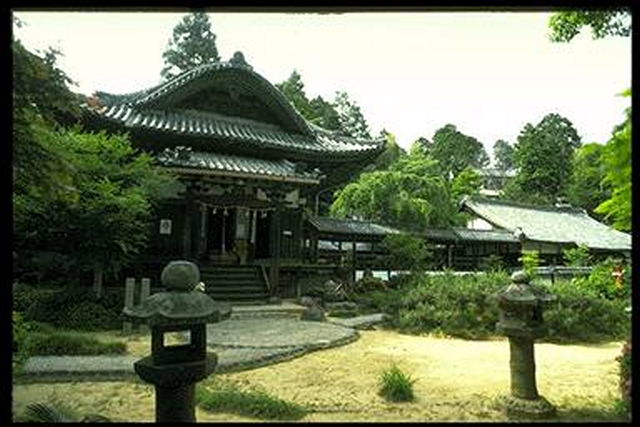

| 京都の御所から裏鬼門の南西に辿っていくと大原野の言うところに至ります。 御所から表鬼門の比叡山と同じ距離になります。 ここに、善峰寺と大原野神社、十輪寺がそれぞれ1kmから2km離れて存在しています。ここに素晴らしい物語(エピソード)があり、それを紹介をして締めくくりとします。 善峯寺は1029年に比叡山の修行僧源算上人によって開かれたとされます。 源算上人はかの有名な「往生要集」を著した恵心僧都の高弟です。 恵心僧都は比叡山 延暦寺が御所の表鬼門を守る寺としての重要性を心から理解して裏鬼門にも寺を建てる必要性を感じ取ったと思われます。正に桓武天皇と師匠の最澄の忖度を身に感じていたと思われます。 最初は源算上人に命じて小さな祠でしたがその後の歴代天皇の寄進で多くの伽藍を有する寺へと発展していったと伝えられています。ところが、戦国時代、比叡山 延暦寺さえも信長に焼き討ちにあうことになり、善峯寺も全ての伽藍が焼かれて焦土になったようです。 一つ付け加えると、恵心僧都は比叡山の横川で多くの鎌倉仏教を立ち上げた僧を指導しています。 浄土真宗 親鸞 浄土宗 法然 日蓮宗 日蓮 臨済宗 栄西 曹洞宗 道元 などです。 恵心僧都は源氏物語の宇治十帖で宇治川に入水した浮舟を救った僧のモデルともされます。 焼き尽くされた善峯寺を再建したのは、生類憐みの令で有名な五代将軍綱吉の生みの親の桂昌院でした。桂昌院は京都の八百屋の娘でしたが京都の青蓮院の僧が出入りしていた関係で現在のお堂は全て桂昌院が建てたもの不明です。 桂昌院がこの寺が都の御所の裏鬼門を守る重要な寺であったことを認識していたかどうかは不明です。 |

|||||||||||||||||||||

| 大原野神社と十輪寺の関わりの物語(エピソ-ド)を紹介して締めくくりとします。 大原野神社は藤原家の守護神社で奈良の春日大社をそっくりそのまま勧請した神社です。祭神も本殿などの建物も鳥居などもそっくりそのままです。 ただし、奈良の春日大社のような数多い灯籠はありません。 この神社は、藤原一族が京の都から奈良の春日神社にお参りするには遠すぎるので便宜的に造営されたと思われます。京の都から藤原一族が度々お参りにきたものと思われます。 十輪寺は850年の創建とされ、文徳天皇と藤原明子の間に子供が授かるよう願ったと伝えられます。文徳天皇は惟喬親王を天皇にしたいrと思っていて明子には子を授からないことを祈っていたはずで、大原野神社の藤原一族の強要だったと思われます。ところが、藤原家にとっては運よく、文徳天皇にとっては不本意でしたが、男の子が無事出産し後の清和天皇となります。十輪寺は子授け・安産の寺として親しまれます。文徳天皇にとっては皮肉な話です。 最後の締めくくりの話です。 十輪寺には在原業平が晩年ここで過ごします。そのわけは、天皇の后になる前の藤原高子と相思相愛になりますが、天皇の后になり切り離されます。 しかし在原業平は終生高子を愛します。プレイボーイの噂はでたらめです。そして、大原野神社にお参りにくる藤原高子に1キロ離れた十輪寺から塩を焼いて高々と揚げた紫の煙で愛の証を届けていました。 なんともやるせない、しかし暖かいエピソードでした。十輪寺には今も在原業平が塩を焼いた窯跡が残っています。 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

今の天皇家が大切にしている天皇が二人+(一人)おります。 一人目は今回の話題の桓武天皇です。即位の儀を794年の10月22日の平安遷都に合わせ10月22日に行っています。このことを指摘する人はおりませんが、天皇家が桓武天皇を意識していると思われます。 更に、1895年に平安遷都を記念して桓武天皇を祭神とする平安神宮が竣工します。大極殿を模した建物、大鳥居そして大きな池の素晴らしい神宮は日本国民のみならず外国人にも愛され憩いの場所となっています。実在の天皇を祭神したこのような神宮は他に例がなくいかに平安の都の礎を築いた桓武天皇を天皇家を含め国家が大切にしているかが窺えます。 二人目はは天智天皇です。中大兄皇子(天智天皇)は、中臣鎌足(藤原鎌足)と組んで天皇家乗っ取りも辞さない蘇我一族を645年乙巳の変で滅ぼしました。 大津市に昭和15年、皇紀2600年を記念して天智天皇を祭神とする近江神宮が造成されました。漏刻(水時計)が時を刻んでいます。天智天皇が継体大王を意識したかどうか不明ですが韓国からの渡来人を大切にしたのは、継体大王、桓武天皇との共通です。  (一人)私がかってに入れたのが継体大王です。継体大王は皇統が断たれる危機の時に、越前から楠葉宮に即位し当時の倭国を統治し韓半島では百濟と交流し最終的には、天皇家本来の血統の欽明天皇に継承して皇統を守った功労者で後の天皇に多くの啓示を残しました。 そして、今日10月26日時代祭が行われます。時代祭は明治28年(1895)平安神宮の創建を祝って始まった。本来10月22日に行われますが今年は令和天皇の即位の儀のため今日行われます。これも何かの縁でしょう。 桓武天皇を中心に継体大王、文徳天皇、惟喬親王と在原業平、恵心僧都、天智天皇と持統女帝などに思いを馳せつつ本稿の最後とします。 |

|||||||||||||||||||||